eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Tae Hee Lee

, Euisung Kim

, Gyu Hyun Kwon

, Jieun Han

10.5143/JESK.2025.44.1.1 Epub 2025 March 06

Abstract

Objective: The aim of this study is to identify the differences in meeting experiences between hand gesture interaction and controller-based interaction within the context of VR meeting.

Background: Compared to desktop-based remote meetings, HMD-based remote meetings facilitate non-verbal communication through gestures and enable communication similar with face-to-face meetings, leading to more efficient meetings. Although research on HMD-based VR (Virtual Reality) remote meetings has been ongoing, there is a lack of studies on how collaboration experiences vary depending on the interaction methods used. As interaction methods in VR continue to evolve, user experience-focused research in remote meetings should be argued.

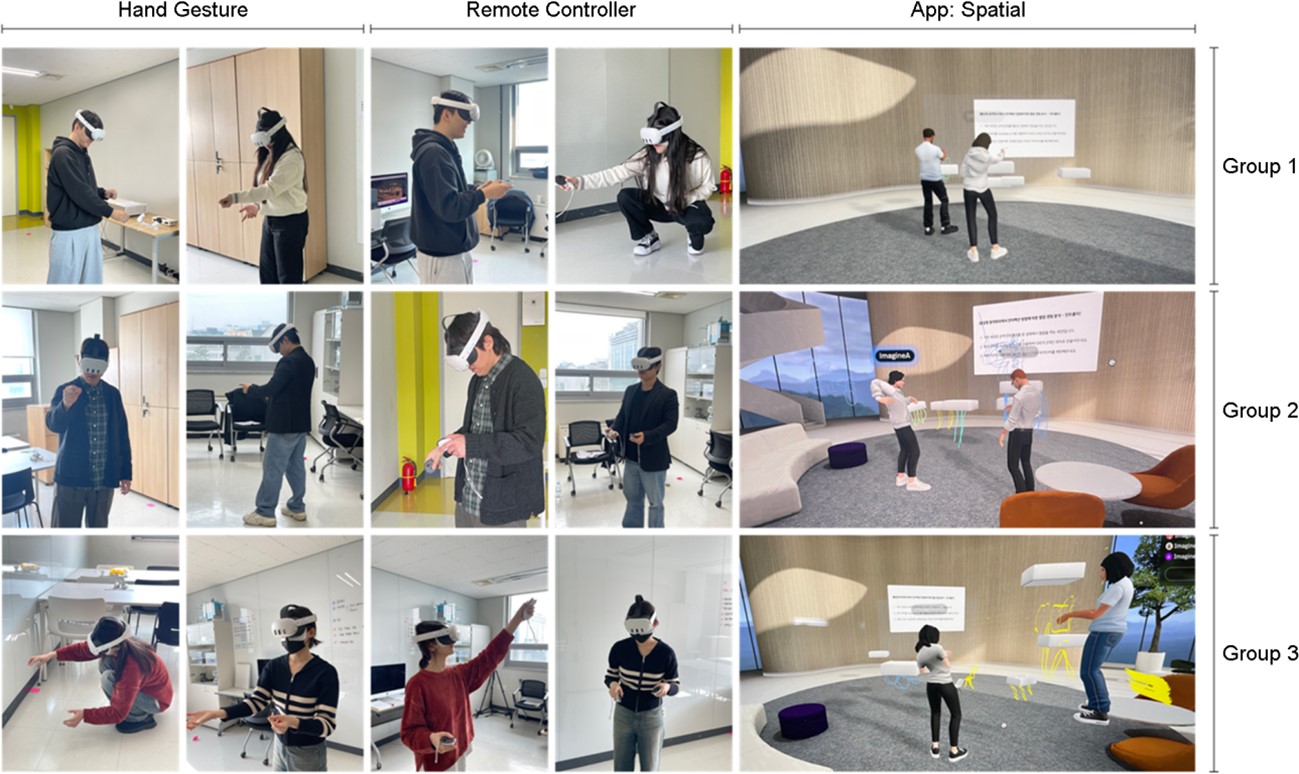

Method: To measure usability, presence, immersion, and collaboration experience based on interaction methods in HMD-based VR remote meetings, an experiment was conducted. Two participants, located in different physical spaces, wore HMDs and met in the virtual reality environment of Spatial to propose chair design ideas in 10-minute meetings. Four groups initially used hand gestures, while another four groups used remote controllers for the first meeting. For the second meeting, the interaction methods were swapped. Following the meetings, surveys and semi-structured interviews were conducted.

Results: When conducting VR remote meetings using hand gesture interaction, only the independent variable 'usability' was found to be statistically significant in the regression model, indicating that 'usability' affects 'collaboration experience'. However, when using remote controller interaction for VR remote meetings, only the independent variable 'immersion' was found to be statistically significant in the regression model, indicating that 'immersion' affects 'collaboration experience'.

Conclusion: This study quantitatively and qualitatively identified the influencing factors on user experience in VR meeting. The significance lies in discovering that differences in interaction methods affect several factors of user experience.

Application: The insights from this study can serve as foundational data to enhance interaction methods from a user experience perspective during design ideation tasks in HMD-based VR meetings.

Keywords

VR meeting Spatial User experience Collaboration Design ideation

2020년, COVID-19 팬데믹 선언 이후 사회적 거리 두기로 인해 대부분 기업의 근로자들은 정상적인 업무를 수행할 수 없게 되었다. 사람들은 서로의 거리를 유지해야 했고, 모임이 제한적이었기 때문에, 디지털 기술을 활용한 간접적인 만남과 비대면 상황에서 원활한 상호작용의 중요성이 커지게 되었다. 이러한 기술은 기업으로 하여금 지속적으로 업무를 진행할 수 있도록 하여 격리기간 동안 서로를 연결하는 중요한 기술이 되었다. 화상회의 솔루션은 오디오 및 비디오를 실시간으로 사용하여 서로 다른 장소에 있는 참여자들이 실시간으로 상호작용 할 수 있도록 돕고, 의사소통 및 콘텐츠 공유 등의 협업을 하는 도구로 정의된다(Gartner, 2021). 원격 화상회의 솔루션인 마이크로소프트 팀즈(Microsoft Teams)의 사용량은 2020년 3월 기준 1,000%나 증가하였으며(Spataro, 2020), 줌(Zoom)은 코로나19 팬데믹의 영향을 받지 않았던 2020년 매출에 비해 2021년의 매출이 300% 가까이 증가하기도 하였다(Zoom, 2021).

그러나 이러한 수요 증가에도 불구하고 청각 정보, 2D 화면과 같이 제한된 시각 정보에 의존하는 등 원격 화상회의 기술의 단점들은 여전히 지적되고 있다(Gavett, 2014). 메타는 이와 같은 한계를 극복할 수 있는 대안으로 HMD (Head Mounted Display) 기반의 가상현실(Virtual Reality, VR) 원격회의 솔루션인 Horizon Workrooms를 출시하였다(Meta, 2021). HMD를 착용했을 때의 가장 큰 특징은 몰입감(immersiveness)인데, 이는 참가자로 하여금 '그곳에 있는 듯한(being there)' 느낌(Heeter, 1992)을 줌으로써 원격회의를 하는데 있어 실제 같은 대면 효과와 회의 집중도를 향상시킨다. VR · AR 기반 협업 솔루션인 스페이셜(Spatial.io)은 코로나19 이후 사용자 수요가 1,000% 이상 증가하기도 하였다(Julian, 2020). Microsoft는 Mesh for Teams를 출시하였는데, 기업이 원격 협업을 하는데 필요한 가상공간 회의실 제공, 3D화이트보드 및 스티커메모 기능, 3D모델 등을 활용한 정보 시각화 등의 기술을 대거 적용하였다(Roach, 2021).

이와 같은 솔루션에 적용된 기술은 통해 사용자는 HMD를 착용하여 높은 몰입도의 가상공간 회의실에서 자신을 투영하는 고유의 아바타가 되어 다른 참가자와의 공존감을 느낄 수 있다. 걷기 상호작용, 손짓 기반 인터페이스 등 기존의 원격 화상회의 솔루션과는 전혀 다른 상호작용 방법을 활용(Lee et al., 2018)하여 회의를 수행할 수 있다. HMD 환경에서의 상호작용 방법은 사용자가 특정 보조기기를 이용하는 Remote Controller 방식, 사용자가 고개를 돌리면 현실에서의 움직임에 따라 원하는 방향을 바라볼 수 있는 Head Tracking, 사용자의 손을 기기가 시각적으로 인식하여 VR에서의 인터페이스를 다룰 수 있는 손짓(hand gesture) 등이 있다(Ahn et al., 2017). 기존의 데스크탑 기반 원격 화상회의는 카메라를 통해 자신의 얼굴을 상대방의 모니터에 보여주거나 사용자의 화면을 공유하며 회의를 진행하는데 비해 HMD 기반의 VR meeting은 원격회의 맥락에서의 사용자 경험이 더 다양하다(Lee et al., 2023). 과거에도 데스크탑 및 HMD 기반의 VR meeting과 관련된 연구들은 다양한 분야에서 진행되어 왔다. 원격회의를 지원하는 솔루션의 업데이트 또한 지속적으로 진행되어 각 솔루션을 운영하는 기업들은 더 나은 사용자 경험을 제공하고 있다. 그러나 아직까지 HMD 기반 VR meeting에서 상호작용 방법에 따른 사용자 경험에 미치는 영향을 분석한 연구는 부족한 실정이다.

VR 환경에서 다양한 작업이 가능하지만, 디자인 아이디어 발상(ideation) 작업은 창의적인 아이디어 발상과 팀원 간의 협업이 중요한 초기 단계에서 특히 큰 가치를 지닌다(Close et al., 2024). 이는 VR 기술의 특징을 극대화 할 수 있는 중요한 작업이기도 하다. 본 연구는 HMD 기반의 VR meeting에서 디자인 아이디어 발상 작업 중 별도의 입력 장치를 통해 상호작용 하는 Remote Controller 방법과 별도의 입력 장치 없이 상호작용 하는 손짓 방법이 사용자 경험에 영향을 미치는 요인을 문헌 연구를 통해 고찰하고, 상호작용 방법에 따라 협업 경험(collaboration experience)에 미치는 영향이 어떻게 달라지는지 실증 연구를 통해 분석하고자 한다.

본 연구는 먼저 원격회의의 정의에 대하여 고찰하고 이러한 방법들이 교육, 비즈니스, 건축 등 다양한 분야에서 어떻게 활용되고 있는지를 분석하였다. HMD (Head Mounted Display) 기반 VR 원격회의에서 사용자 경험이 어떻게 다루어지고 있는지, 원격회의에서의 협업 경험은 어떻게 측정되는지를 탐구하기 위해 논문의 제목과 초록을 면밀히 검토하여 다음의 선정 기준을 충족하는 17편의 논문을 최종적으로 선별하였다: 1) VR meeting에서 원격회의 솔루션을 활용한 연구, 2) 사용자 실험을 통해 원격회의를 수행한 연구, 3) VR meeting이 사용자 경험에 미치는 요인을 검증한 연구.

2.1 Collaboration in remote meeting

Skowronek et al. (2022)는 서로 다른 위치에 있는 2명 이상의 개인이 통신 기술을 통해 참여하고 음성 기반 오디오 또는 시각 정보를 양방향, 실시간 방식으로 상호작용 하는 것을 원격회의라 정의하였다. 원격회의 수행 시 그룹 활동이나 토의, 프로젝트 및 동료 간의 상호작용을 돈독히 할 수 있고 상대방의 얼굴을 보면서 대화할 수 있으며, 음성 뿐 아니라 텍스트나 그래픽, 영상 등의 시각적인 자료를 화면을 통해 공유할 수 있다. 이는 참가자로 하여금 비용-효율적인 측면에서 많은 장점을 제공한다(Joo, 1998). 원격회의 중 공유된 시각적 공간은 원격회의 시스템의 핵심 구성 요소로, 협업 참가자 간의 현재 작업 상태를 명확히 이해하는 데 기여한다. 이러한 시각적 정보는 참가자들이 대화를 보다 효과적이고 효율적으로 이어갈 수 있도록 할 수 있다(Gergle et al., 2004).

원격회의 솔루션의 이러한 장점들이 확인되었음에도 불구하고, 여러 선행 연구를 통해 한계점이 존재함을 알 수 있다. Desktop 기반 원격회의를 중심으로 진행된 선행 연구들을 먼저 살펴보면, Ismail et al. (2021)은 강의 활동을 위한 원격회의 솔루션의 유용성을 평가하여 Zoom 레이아웃의 일관성, Microsoft Teams의 가시성에 대한 문제를 지적하였다. Lee et al. (2024)는 세 가지 원격회의 솔루션(Zoom, Webex, Microsoft Teams)을 선정하여 Swan and Shih (2005)의 실재감 모델을 지표로 주요 기능을 진단하였는데, 원격회의 솔루션에서 제공하는 비디오, 소리, 행동, 기분 등을 시각적인 피드백으로 강화하는 것이 사회적 실재감을 높여주는 중요한 요소임을 발견하였다. Mora-Jimenez et al. (2022)에서는 세 가지 원격회의 솔루션(Discord, Microsoft Teams, Zoom)의 사용자 경험(UX)을 측정하기 위해 대화형 제품의 사용자 경험을 평가할 수 있는 user experience questionnaire를 활용하여 솔루션의 사용 용이성, 친숙성, 효율성 등의 요소를 자극 수준이 낮을 경우 솔루션에서 사용자가 수행하는 작업의 성능이 저하될 수 있음을 발견하였다. 또한, 원격회의를 수행하기에 적합하지 않은 물리적 환경, 동시 발언으로 인한 의사소통의 어려움, 회의공간의 소음 등 다양한 방해 요인이 중 소음으로 인한 문제가 가장 중요한 문제임을 알 수 있다(Lee et al., 2022).

2.2 Types of interaction style for VR meeting

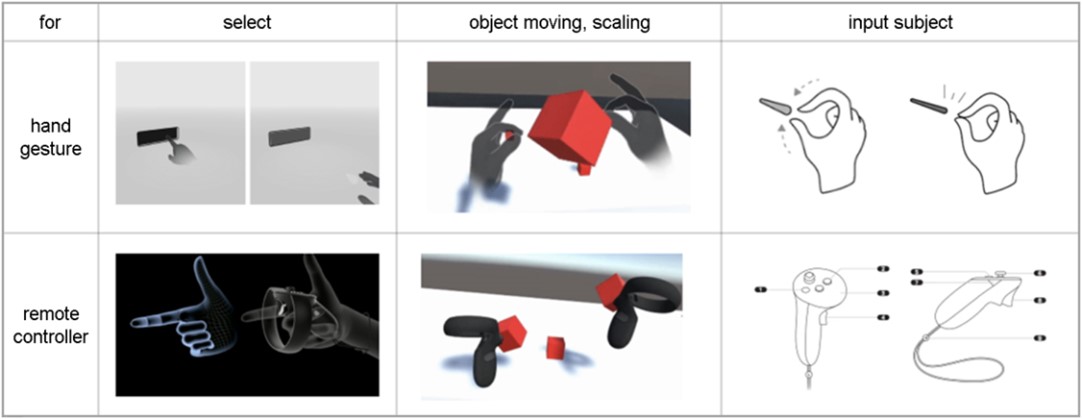

Figure 1과 같이 HMD는 기존의 desktop과는 다른 상호작용 방식을 사용한다. 보조 기기인 remote controller는 HMD를 조작할 때 사용되는 전통적인 상호작용 방식이다. 대표적으로 Meta Quest2, Meta Quest3, HTC Vive Pro2와 같은 기기가 기본 상호작용 방법으로 remote controller 타입을 제공하고 있다. Remote controller가 없어도 손짓을 통해 HMD와의 상호작용이 가능하다. 손짓의 경우 remote controller 방식과는 다르게 실제 물리적 환경에서의 자연스러운 상호작용을 유도할 수 있어야 한다는 점에서 중요하게 여겨진다(Ahn et al., 2017). VR meeting에서는 사용자가 HMD를 착용하여 자신을 투영하는 아바타를 통해 가상공간에 진입한다. 이 때, 걷기 상호작용, 손 기반 인터페이스 등 기존의 원격회의 솔루션과는 다른 형태의 상호작용을 활용하여(Lee et al., 2018) 다른 참가자와 함께 원격회의를 수행할 수 있다.

2.3 Collaboration in VR meeting

Moustafa and Steed (2018)은 실험 참가자를 대상으로 가상현실에서의 정서적 상태와 사회적 존재감(social presence)의 효과를 평가하였다. 이 때 81%의 참가자가 대면 만남과 유사하게 그룹 행동을 하였으며 정서적 반응이 긍정적인 것으로 나타났다. 이는 사용자가 가상환경에서 서로의 존재감을 강력히 경험했음을 의미한다. 특히, 아바타의 행동과 신체 언어는 회의 참여자 간의 의사소통 의지를 확인할 수 있게 하여, 화상회의보다 대면 회의에 더 가까운 의사소통을 가능하게 한다(Kurzweg et al., 2021). Smith and Neff (2018)은 대면 환경, HMD를 착용한 상태에서 remote controller를 활용해 구체화된 아바타를 통한 가상공간, 그리고 아바타가 없는 가상공간에서 작업회의가 이루어질 때의 사회적 존재감과 만족도를 비교하였다. 참가자들은 "저것", "거기", "그것"과 같은 언어적 표현과 "가리키기", "손 흔들기", "머리 흔들기"와 같은 신체 제스처를 사용하여 회의를 진행하였다. 사회적 존재감은 Biocca et al. (2003)이 제안한 설문지를 활용하여 측정되었다. 이를 통해 언어와 신체 제스처가 함께 제공될 때 참가자 간 의사소통의 효율성이 증가하고 작업 성과가 향상될 가능성을 입증하였다. Wang and Jing (2022)은 대면 환경, 데스크탑 기반 화이트보드, HMD 기반 VR 화이트보드를 활용한 회의 중 협업 효율성과 사용자 경험의 차이를 작업 완료 시간 측정을 통해 평가하였다. 연구 결과 VR 환경이 대면 환경과 유사한 수준의 효율성을 보이며 데스크탑 기반 화이트보드보다 더 높은 협업 효율성을 제공함을 확인하였다. 또한, 인터뷰를 통해 VR 환경에서의 비물리적 특성, 즉 실제 신체 접촉이 없다는 점이 공동 작업에 긍정적인 영향을 미친다는 점이 보고되었다. 이러한 결과는 VR 화이트보드가 원격 협업에서 효율성과 사용자 경험 모두에서 유리하며, VR 환경이 대면 회의와 유사한 경험을 제공할 수 있음을 시사한다. Tea et al. (2022)는 건물 설계 점검 작업에서 협업 할 때 HMD 기반의 가상환경과 데스크탑 기반의 가상환경 경험이 어떻게 다른지 비교하였다. 참가자들에게 주어진 시간 내에 가상공간이 설계도와 불일치한 부분을 식별하도록 하였다. 그 결과, 공간이 복잡할수록 HMD 기반의 가상환경이 사용자들에게 더욱 명확하고 직관적인 협업 도구로 작용할 수 있음을 확인하였다. 이 연구는 HMD 기반의 원격회의 솔루션이 건축 분야에서 효과적으로 활용될 수 있음을 보여주었다. Ryu et al. (2020)은 HMD 기반의 remote controller를 사용하여 아바타를 이동시키는 것과 스스로 걸어서 아바타를 이동시키는 것 간의 사용성(usability)과 존재감 차이를 비교하였다. 실험 참가자들은 가상현실에서 3D 객체와 2D 이미지를 관찰한 후, 대상의 구조나 질감을 설명하는 작업을 수행하였다. 그 결과, remote controller를 사용하여 물리적으로 이동하지 않고 물체와 상호작용하는 것이 더 편리하고 효율적이라는 결론을 도출하였다. 그러나 이러한 연구들(Table 1)은 관찰 작업에 국한되어 있어, 사용자가 다른 작업을 수행할 때 사용성과 존재감, 몰입감이 어떻게 달라지는지 확인할 필요가 있다.

|

Collaboration |

Authors |

Measure factors |

Implication |

|

Business |

Moustafa and Steed |

Emotion, Subjective |

Users strongly experienced each other's presence in

the |

|

Basic Task |

Kurzweg et al. |

Social presence |

VR meetings use avatar gestures to enable communication |

|

Interior |

Smith and Neff |

Social presence, |

Combining language and gestures makes communication |

|

Drawing |

Wang and Jing |

Usability, Efficiency, |

There is no physical contact in a virtual space, which is

advantageous for collaboration |

|

Architecture |

Tea et al. (2022) |

Number of design |

As space becomes more complex, HMD-based virtual environments can

yield higher performance |

|

Design |

Ryu et al. (2020) |

Usability, Behavioral |

It is more convenient and efficient to interact with objects

without physically moving them using a controller |

3.1 Hand gesture and remote controller

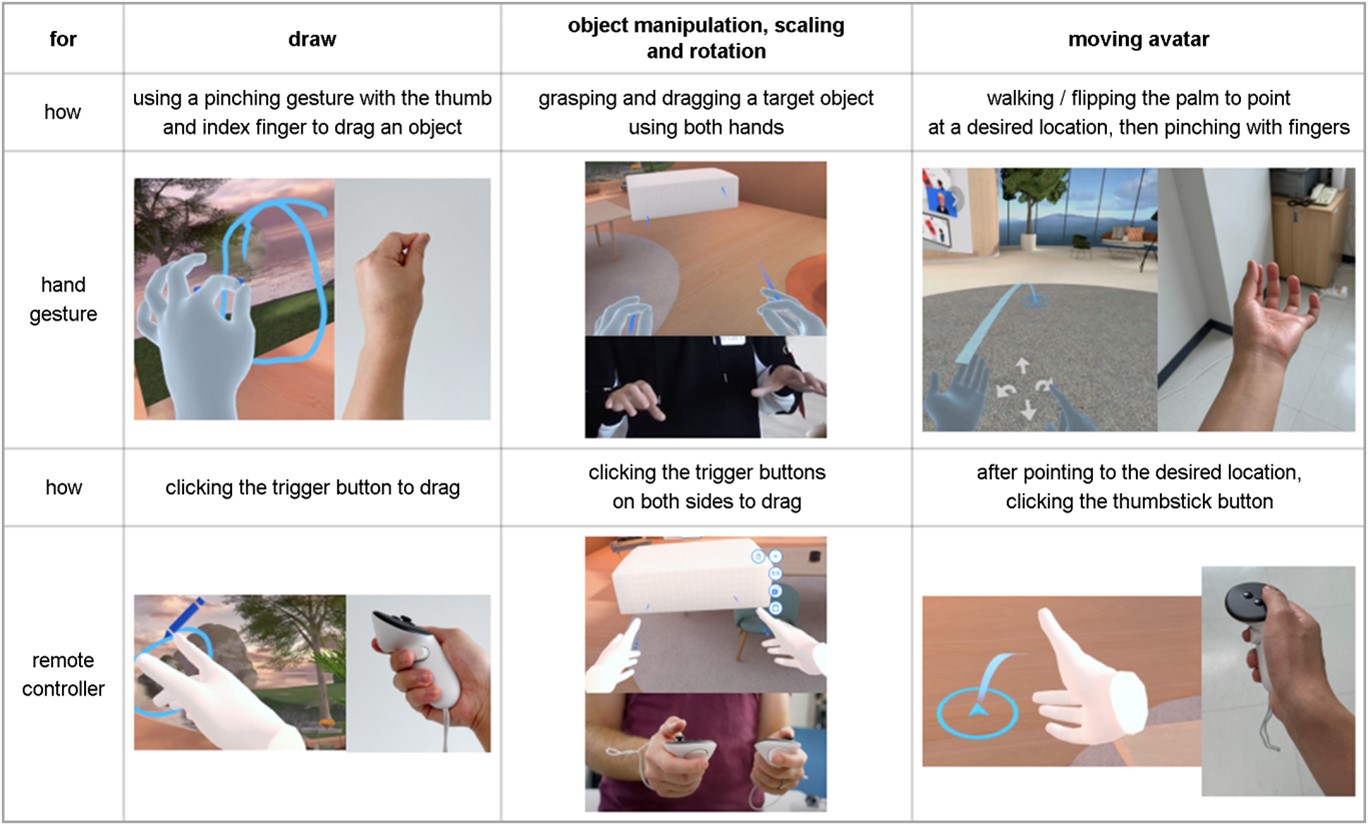

VR 플랫폼인 스페이셜에서의 상호작용 방법은 다음과 같다. 손짓의 경우 엄지 손가락과 검지 손가락을 모아 집는 행동을 취함으로써 가상공간에서 다양한 상호작용이 가능하다(Figure 2). 이 때 사용자의 시선에는 가상공간에 투영된 자신의 손이 보인다. 가상공간에 배치되어 있는 물체를 잡아 다른 위치로 옮기거나, 펜을 이용해 허공에 그림을 그릴 수 있다. 양 손의 엄지 손가락과 검지 손가락을 이용하여 물체를 확대 및 축소, 또는 회전을 시킬 수 있다. 손바닥을 뒤집어서 원하는 장소를 가리키며 집는 행동을 취할 경우 손가락이 가리키는 위치로 참가자 자신이 투영된 아바타가 이동을 하게 된다. Remote controller의 경우 Meta Quest 3 controller trigger를 클릭하여 가상공간에 배치되어 있는 물체를 잡아 다른 위치로 옮기거나, 펜을 이용해 허공에 그림을 그릴 수 있다. 이 때 사용자는 controller가 가상의 손으로 표현된 것을 볼 수 있다. 양 손의 controller trigger를 클릭하여 물체를 확대 및 축소, 회전을 시킬 수 있으며, 원하는 장소를 가리킨 후 thumbstick을 클릭할 시 controller가 가리키는 위치로 참가자 자신이 투영된 아바타가 이동을 하게 된다.

3.2 Design ideation for collaborative VR meeting

본 연구는 HMD 기반의 VR meeting에서 디자인 아이디어 발상을 할 때, 상호작용 방법에 따라 사용성, 존재감, 몰입감, 협업 경험이 어떻게 달라지는지 확인하는데 그 목적이 있다. VR은 제품이나 서비스 개발에 있어 창의적인 디자인을 위해 다양하게 활용될 수 있다. 몰입형 스케치는 1:1 규모로 디자인의 수정을 신속하게 진행할 수 있으며, 모델링은 제품의 형태를 정교하게 만드는 데 강점이 있다. 또한, 프로토타이핑은 인 프로세스의 초기 단계에서 제품 기능을 확인할 수 있는 등 다양한 장점을 제공한다(Adenauer et al., 2012). Cecil and Kanchanapiboon (2007)은 VR에서의 프로토타이핑 기술이 저렴한 비용으로 기능 평가를 종합적으로 제공하여, 엔지니어가 제품 설계 초기 단계에서 문제를 쉽게 고려할 수 있도록 할 뿐만 아니라, 의사소통에도 광범위하게 활용될 수 있음을 주장하였다. Berni and Borgianni (2020)은 체계적 문헌 연구를 통해 VR 환경에서 3D 모델과 상호작용하기 위한 방식, 모델링, 가상 프로토타이핑 등의 작업을 분류하고 동향을 확인하였다. 선행 연구는 시간이 지남에 따라 디자인 프로토타이핑과 평가 측면에서의 선행 연구가 지속적으로 진행되어 왔음을 보여주었다.

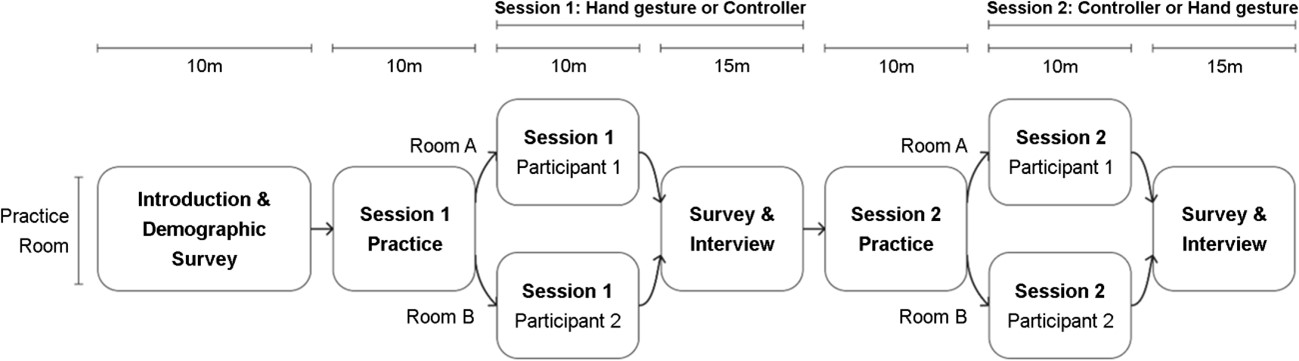

3.3 Procedure

실험 전 10분간 각 참가자에게 플랫폼에 적응하는 시간이 제공되었다. 4개의 팀은 손짓을 첫 번째 세션으로, 나머지 4개의 팀은 remote controller를 첫 번째 세션으로 실험을 진행하였다. 참가자가 플랫폼에 적응했다고 판단되었을 때, 2명의 사용자는 각각 다른 격실로 이동하였다. 실험 진행 중 통신의 문제가 있을 경우 즉시 원활하게 실험을 진행할 수 있도록 하기 위해 각 격실에 연구자 1명, 참가자 1명이 배치되었다. 참가자는 각자 HMD를 착용 후 가상공간에서 만나 회의를 하도록 하였으며, 가상의 의자 상판에 다리 3개를 그려 최대한 많은 입식형 의자 아이디어를 제안하는 과업을 진행하였다. 첫 세션에서 하나의 상호작용 방법에 대한 실험이 끝나면 각 참가자에게 더 이상의 회의를 하지 못하도록 한 상태에서 사용성, 몰입감, 존재감, 협업 경험에 관한 설문을 요청하였다. 첫 세션이 끝나면 약간의 휴식 후 다른 상호작용 방법에 대해 적응 하도록 하였다. 두 번째 세션에서는 각 격실에 이동하여 첫 세션과는 다른 상호작용 방법으로 같은 과업에 대해 실험을 진행하고 설문 진행을 반복하였다. 모든 세션이 끝난 후에는 HMD 기반 VR meeting 협업의 장점과 개선 필요성, 효율성에 관한 질문을 기반으로 반구조화된 인터뷰를 진행하였다. 실험 절차는 Figure 3과 같다.

3.4 Participant

HMD 기반 VR 플랫폼인 스페이셜을 활용하여 원격회의 중 상호작용 방법에 따른 사용성, 몰입감, 존재감, 협업 경험을 측정하기 위해 디자인 아이디어 발상 회의를 진행하였다(Figure 4). 실험 참가자는 디자인 업계에서 업무를 하고 있거나, 디자인 전공자로 이루어진 16명(남자 5명, 여자 11명, 27~37세, 평균 28.75세, 경력 0~10년, 평균경력 3.4년)을 대상으로 사용자 경험 평가를 진행하였다. 참가자들은 2인1조 8개의 팀으로 구성되었다. 모든 참가자는 실험 참가 전 인구통계학적 설문을 진행하였으며, 각 세션이 끝난 후 설문조사 및 인터뷰를 진행하였다.

3.5 Evaluation and analysis

VR meeting에서 상호작용 방법에 따른 사용성, 존재감, 몰입감, 효율성의 차이를 평가하기 위해 각 세션에서 설문 진행 후 두 집단의 결과에 어떤 차이가 나타났는지 조사하였다. Gunawardena (1995)는 존재감을 '의사소통에서 개인이 '실제 인물'로 인식되는 정도'라 정의하였다. Garrison et al. (1999)은 '의사소통 매체를 통해 자신을 실제 사람으로 사회적, 감정적으로 투영하는 참가자의 능력'이라고 정의하였다. Schubert et al. (2001)는 존재감을 '가상환경에 있다는 주관적인 감각으로, 사용자 경험의 변수'라 정의한다. Lin (2004)는 신뢰성과 타당성에 대한 테스트를 통해 온라인 협업 학습을 조사하기 위한 사회적 존재감 설문지를 개발하였다. Leroy (2021)은 몰입감이 VR이 경험에 미치는 영향 때문에 창의적인 아이디어 생성을 도울 수 있다고 제안하였으며, 몰입감이 증가할 수록 사용성 또한 증가하는 것을 실험을 통해 발견하였다. Yang (2019)은 몰입감을 느낄수록 시간의 흐름을 인식하지 못하는 것이 특징이라 하였다. Rózsa et al. (2022)은 중재된 환경에서 Witmer and Singer (1998)이 제안한 몰입 경향 설문지(ITQ, Immersive Tendencies Questionnaire)의 적용 가능성을 검증하였다. Orchard et al. (2012)가 개발한 설문지는 실제 협업 수준에 대한 통찰력을 제공하기 위해 전문가 사이의 팀 협업 경험에 관한 전반적인 요인을 측정한다. 본 연구에서는 VR meeting에서의 사용성, 몰입감, 존재감, 협업 경험을 7점 척도로 측정하였다. 이러한 측정 항목들은 Table 2에 정리하였다.

|

Measurement |

Questions (7-point Scale) |

Reference |

|

Usability |

The manipulation using this

interaction was easy to use |

Lund (2001) |

|

The operation using this

interaction was straightforward |

||

|

Adapting to the interaction

before doing what I wanted was easy |

||

|

I was able to quickly learn

how to manipulate using the interaction |

||

|

I can remember how to

manipulate using the interaction |

||

|

It was easy to learn the

manipulation using interaction |

||

|

Using interaction for

manipulation was effective in tasks |

||

|

Manipulating through

interaction makes it easier for me to accomplish what I want |

||

|

I was satisfied with the VR

meeting. |

||

|

I am willing to recommend

VR meeting to my friends |

||

|

The manipulation using

interaction worked as I intended |

||

|

Immersion |

I was deeply engaged in the

VR meeting |

Witmer and |

|

I was unaware of what was

happening around me |

||

|

I felt as though my avatar

in VR and my physical self in the real world were one |

||

|

I didn't notice the time

passing during the VR meeting |

||

|

I was very focused during

the VR meeting |

||

|

Presence |

Participating in the VR

meeting felt natural |

|

|

I felt like I got to know

the other participants through the VR meeting |

||

|

I felt like I was with the

other person |

||

|

I clearly felt the presence

of the other person |

||

|

I felt comfortable

expressing my emotions |

||

|

I could distinctly feel the

emotions of the other person during the VR meeting |

||

|

Collaboration |

I can explain new ideas

well to others |

Orchard et al. |

|

I can collaborate with

others to accomplish tasks |

||

|

I can discuss with others

how to proceed with tasks |

||

|

I believe we have completed

the task correctly |

VR meeting에서의 사용성, 몰입감, 존재감이 협업 경험에 미치는 영향을 검증하기 위해 손짓, remote controller 두 상호작용 방법별로 '단계선택' 방법을 활용하여 다중회귀분석을 실시하였다. 분석 프로그램은 IBM사의 SPSS를 사용하였다.

4.1 Descriptive statistic analysis

주요 변수들의 정규성을 확인하기 위해 기술통계분석을 실시하여 왜도 및 첨도의 값을 확인하였다. 기술통계분석을 실시한 결과는 Table 3, 4에 제시된 바와 같다. Hong et al. (2003)의 정규분포 기준에 따라 모든 변수의 왜도 절대값이 2 미만, 첨도 절대값이 4 미만 이므로 손짓, remote controller 상호작용 방법에서의 변수는 정규분포를 따른다.

|

Factors |

Minimum |

Maximum |

Mean |

Standard deviation |

Skewness |

Kurtosis |

|

Usability |

3.00 |

7.00 |

4.990 |

1.144 |

-.023 |

-.739 |

|

Immersion |

4.60 |

7.00 |

6.038 |

.705 |

-.271 |

-.435 |

|

Presence |

4.50 |

7.00 |

5.674 |

.797 |

.312 |

-1.029 |

|

Collaboration |

2.80 |

7.00 |

5.225 |

1.594 |

-.310 |

-1.533 |

|

Factors |

Minimum |

Maximum |

Mean |

Standard deviation |

Skewness |

Kurtosis |

|

Usability |

2.72 |

6.72 |

5.564 |

1.037 |

-1.401 |

2.440 |

|

Immersion |

4.80 |

7.00 |

6.275 |

.676 |

-.511 |

-.490 |

|

Presence |

4.83 |

7.00 |

5.891 |

.605 |

.001 |

-.714 |

|

Collaboration |

3.80 |

7.00 |

6.000 |

1.019 |

-0.700 |

-0.540 |

4.2 Multiple regression analysis

Remote controller를 사용하여 VR meeting을 수행했을 때의 다중회귀분석 결과(Table 5), 독립변수 '몰입감'만 회귀모형이 통계적으로 유의하게 나타났다(F=5.675, p=.032). 회귀모형의 설명력은 약 28.8%(수정된 R 제곱은 23.9%)로 낮은 수준을 보였으며, 이는 본 모형이 협업 경험의 변동을 충분히 설명하기에 제한적임을 의미한다(R2=.288, adjR2=.239).

|

Dependent |

Independent |

B |

S.E |

β |

t |

p |

VIF |

|

Collaboration |

(Constant) |

.922 |

2.143 |

|

.430 |

.674 |

|

|

Immersion |

.809 |

.340 |

.537 |

2.382* |

.032 |

1.00 |

|

|

F=5.675 (p=.032), R2=.288, adjR2=.239, D-W=2.648 |

|||||||

|

*p<.05 |

|||||||

손짓을 사용하여 VR meeting을 수행했을 때의 다중회귀분석 결과(Table 6), 독립변수 '사용성'만 회귀모형이 통계적으로 유의하게 나타났다(F=15.634, p=.001). 회귀모형의 설명력은 약 52.8%(수정된 R 제곱은 49.4%)로 나타났다(R2=.528, adjR2=.494). 한편 Durbin-Watson 통계량은 1.068로 1과 3사이의 값을 가지므로 잔차의 독립성 가정에 문제가 없는 것으로 평가하였다. 분산팽창지수(Variation Inflation Factor: VIF) 값이 10 미만으로 작게 나타나 다중공선성 문제는 없는 것으로 판단되었다. 회귀계수의 유의성 검증 결과 사용성(β=1.102, p<.05)은 협업 경험에 유의한 정(+)의 영향을 미치는 것으로 나타났다. 즉 손짓만을 사용하여 VR meeting을 수행했을 때, 사용성이 높아질수록 협업 경험도 높아지는 것으로 평가되었다.

|

Dependent |

Independent |

B |

S.E |

β |

t |

p |

VIF |

|

Collaboration |

(Constant) |

.173 |

1.309 |

|

.133 |

.896 |

|

|

Usability |

1.102 |

.256 |

.726 |

3.954** |

.001 |

1.00 |

|

|

F=15.634 (p=.001), R2=.528,

adjR2=.494, D-W=1.068 |

|||||||

|

**p<.01 |

|||||||

4.3 Semi-Structured interview

총 16명의 참가자가 포함되었으며, 이 중 4명은 이전에 HMD 기반 VR 경험이 없었고, 12명은 1회 경험한 바 있다. Remote controller 상호작용을 활용할 때 참가자 의견은 Table 7, 손짓을 활용할 때 참가자 의견은 Table 8과 같다.

|

Participant |

Voice |

Factor |

|

Participant 2 |

"The controller felt heavy. Because of this, I had a strong

feeling that i was |

Immersion |

|

Participant 9 |

"I had to walk around on my own and talk to others, but i

felt dependent |

Immersion |

|

Participant 13 |

"It seems like the controller will sense danger by vibrating

before you hit the other person or hit the wall". |

Usability, Immersion |

|

Participant 14 |

"When i draw, there is

clear vibration feedback so i know i am in a virtual world". |

Presence, Immersion |

|

Participant |

Voice |

Factor |

|

Participant 1 |

"When moving a chair

by increasing its size or holding it, it felt natural to |

Usability |

|

Participant 5 |

"Visual feedback was better when clicking directly on the UI

in the air". |

Usability |

|

Participant 6 |

"Hand movements in

real life were expressed exactly as they were, so the |

Usability, Collaboration |

|

Participant 13 |

"Sometimes the

operation doesn't work, and there is no clear tactile |

Usability |

인터뷰 결과는 손짓과 remote controller 각 상호작용이 참가자들에게 협업 경험 측면에 있어 사용성, 존재감, 몰입감이 어떻게 작용하였는지 명확하게 알 수 있다. 각 참가자의 경험을 바탕으로 VR meeting에서 상호작용 방식에 따라 협업 경험이 어떻게 달라질 수 있는지 확인하였다.

VR meeting 협업의 가능성에 대한 논의는 다양하게 진행되어 왔다. Wang and Jing (2022)은 실제 대면 회의, 데스크탑 기반 원격회의, 그리고 HMD 기반 VR 원격회의의 사용자 경험을 비교하여 VR 원격회의가 실제 대면 회의와 가장 유사한 경험을 제공할 가능성을 보여주었다. Smith and Neff (2018)은 아바타의 유무에 따라 VR meeting에서 사회적 존재감과 만족도가 어떻게 달라지는지 확인하였다. Ryu et al. (2020)은 HMD 기반 VR meeting에서 remote controller를 사용했을 때와 사용하지 않았을 때의 존재감을 확인하기도 하였다.

본 연구는 16명의 현직 디자이너를 대상으로 HMD 기반 VR meeting에서 손짓과 remote controller 상호작용이 협업 경험에 미치는 영향을 다중회귀분석을 통해 분석하였다. 이 연구의 결과는 다음과 같은 중요한 통찰을 제공한다. 먼저 상호작용 방법에 관계없이 존재감이 협업 경험에 유의미한 영향을 미치지 않는다는 결과를 도출하였다. 이러한 결과는 2023년 10월에 출시된 최신 HMD 기기를 사용했기 때문일 가능성이 있다. 해당 기기의 향상된 렌더링 기술, 정밀한 모션 트래킹, 고해상도 디스플레이와 같은 기술적 특징이 아바타가 구현된 가상현실을 구현하고 존재감에 대한 인식을 강화하여, 모든 참가자가 높은 수준의 존재감을 경험하도록 만들었을 수 있다. Remote controller를 사용한 경우, remote controller의 물리적 존재감으로 인해 어색함을 느낀 참가자들이 있었으며, 나아가 remote controller가 제공하는 촉각적 진동 피드백에 의존하는 경향이 있었다. 이는 사용자로 하여금 remote controller가 현실 세계와는 다른 방식으로 VR과 상호작용하는 것이 회의에 몰입하는 데 방해 요인이 될 수 있음을 시사한다. 이를 극복하기 위해서는 현재의 remote controller 상호작용 방식이 더욱 현실의 인간 행동과 유사한 방식으로 설계되어야 할 것이다. 반면, 손짓을 사용한 경우, 참가자들은 현실감 있는 손 움직임 표현과 명확한 과업 수행 가능성을 강조하였다. 특히, 다중회귀분석 결과를 함께 고려할 때, 사용성이 높을수록 자기 의사 표현 등의 협업 경험이 향상되는 경향을 보였으며, 이는 VR meeting에서 자연스러운 상호작용이 가능함을 시사한다. 그러나 일부 참가자는 명확한 촉각적 피드백의 부재와 같이 조작의 정확성에 관한 문제점을 언급하였으며, 이는 향후 개선이 필요한 과제로 제기된다.

결론적으로, HMD 기반 VR meeting에서의 상호작용 방식은 사용자의 협업 경험에 다양한 영향을 미치며, 각 상호작용의 장점과 한계를 이해하는 것이 중요하다. 따라서 향후 연구에서는 다양한 상호작용 디자인을 고려하여 보다 효과적인 협업 환경을 구축하는 방안을 모색할 필요가 있다. 본 연구에서 얻은 통찰은 HMD 기반 VR meeting에서 디자인 아이디어 발상 작업 시 상호작용 방법을 사용자 경험 관점에서 개선하는 데 기여할 수 있는 기초 데이터로 활용될 수 있다.

이 연구는 몇 가지 한계점을 동반하고 있다. 첫째, 16명의 참가자를 대상으로 설문조사와 인터뷰를 진행하여 얻은 소수의 데이터를 바탕으로 하고 있어 모든 VR meeting 참가자들을 대표하기에는 제한적일 수 있다. 둘째, remote controller 상호작용 방법을 사용하여 VR meeting을 수행했을 때 회귀모형의 결정계수가 낮아 협업 경험의 변동을 충분히 설명하기에는 제한적임을 보여준다. 이는 추가적인 변수나 상호작용 효과를 포함하여 설명력을 높이는 연구가 필요함을 시사한다

본 연구는 VR meeting에서의 장단점과 사용자 경험을 분석하는 것을 넘어 VR 환경에서의 상호작용 방법에 따라 사용자 경험이 어떻게 달라질 수 있는지를 제시하는 것에 그 의미가 있다. 향후 연구에서는 더 큰 규모의 샘플을 활용하여 보다 일반화된 결론을 도출할 수 있는 연구가 필요할 것이다. 특히 VR meeting에서 협업 경험에 영향을 미치는 사용자 경험 요인은 Lee et al. (2023)의 연구에서 다양하게 존재함이 언급되었다. 따라서 본 연구에서 사용한 독립변수 외의 다른 요인이 협업 경험에 미치는 영향을 살펴볼 수 있을 것이다. 종합적으로, 이 연구는 HMD 기반 VR meeting의 상호작용 방식이 협업 경험에 미치는 영향을 탐구하고자 하였으며, 그 결과를 통해 VR 기술의 발전과 사용자 경험 개선에 기여할 수 있는 중요한 정보를 제공하였다. 나아가 각 변수들의 조절 효과나 매개 효과를 확인하는 것도 추가 연구가 필요하다.

References

1. Adenauer, J., Israel, J.H. and Stark, R., "Virtual Reality Technologies for Creative Design", CIRP Design 2012, London, England, 125-135, 2012. doi: 10.1007/978-1-4471-4507-3_13

Google Scholar

2. Ahn, J.Y., Choi, S.H., Lee, M.J. and Kim, K.D., Investigating Key User Experience Factors for Virtual Reality Interactions. Journal of Ergonomics Society of Korea, 36(4), 267-280, 2017. doi: 10.5143/JESK.2017.36.4.267

Google Scholar

3. Berni, A. and Borgianni, Y., Applications of Virtual Reality in Engineering and Product Design: Why, What, How, When and Where. Electronics, 9(7), 1064, 2020. https://doi.org/10.3390/electronics9071064

Google Scholar

4. Biocca, F., Harms, C. and Burgoon, J.K., Toward a more robust theory and measure of social presence: review and suggested criteria, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 12(5), 456-480, 2003. doi: 10.1162/105474603322761270

Google Scholar

5. Cecil, J. and Kanchanapiboon, A., Virtual engineering approaches in product and process design, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 31(9), 846-856, 2007. doi: 10.1007/s00170-005-0267-7

Google Scholar

6. Close, A., Field, S. and Teather, R., Visual thinking in virtual environments: evaluating multidisciplinary interaction through drawing ideation in real-time remote co-design, Frontiers in Virtual Reality, 4, 2024. doi: 10.3389/frvir.2023.1304795

Google Scholar

7. Garrison, D.R., Anderson, T. and Archer, W., Critical Inquiry in a Text-Based Environment: Computer Conferencing in Higher Education, The Internet and Higher Education, 2(2), 87-105, 1999. doi: 10.1016/S1096-7516(00)00016-6

Google Scholar

8. Gartner, Magic Quadrant for Meeting Solutions, Gartner, https://www.gartner.com/en/documents/4006535 (retrieved February 20, 2024).

9. Gavett, G., What People Are Really Doing When They're on a Conference Call, Harvard Business Review, https://hbr.org/2014/08/ what-people-are-really-doing-when-theyre-on-a-conference-call (retrieved Jannuary 22, 2024).

10. Gergle, D., Kraut, R.E. and Fussell, S.R., Language Efficiency and Visual Technology: Minimizing Collaborative Effort with Visual Information, Journal of Language and Social Psychology, 23(4), 491-517, 2004. doi: 10.1177/0261927X04269589

Google Scholar

11. Gunawardena, C.N., Social Presence Theory and Implications for Interaction and Collaborative Learning in Computer Conferences, International Journal of Educational Telecommunications, 1(2), 147-166, 1995.

Google Scholar

12. Heeter, C., "Being There: The Subjective Experience of Presence", Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 1(2), pp. 262-271, 1992. doi: 10.1162/pres.1992.1.2.262

Google Scholar

13. Hong, S., Malik, M.L. and Lee, M.K., Testing Configural, Metric, Scalar, and Latent Mean Invariance Across Genders in Sociotropy and Autonomy Using a Non-Western Sample. Educational and Psychological Measurement, 63(4), 636-654, 2003. doi: 10.1177/ 0013164403251332

Google Scholar

14. Ismail, H., Khafaji, H., Fasla, H., Younis, A.R. and Harous, S., "A Cognitive Style-based Usability Evaluation of Zoom and Teams for Online Lecturing Activities", in 2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 21-23, pp. 1565-1570, 2021. doi: 10.1109/EDUCON46332.2021.9454100

Google Scholar

15. Joo, Y.J., A Study on the Telelecturing/Conferencing System. Korean Institute of Educational Facilities, 5(2), 16-29, 1998.

Google Scholar

16. Julian, C., You Can Now Attend VR Meetings-No Headset Required, WIRED, https://www.wired.com/story/spatial-vr-ar-collaborative-spaces (retrieved Jannuary 16, 2024).

17. Kurzweg, M., Reinhardt, J., Nabok, W. and Wolf, K., "Using Body Language of Avatars in VR Meetings as Communication Status Cue", In Proceedings of Mensch und Computer 2021, Ingolstadt, Germany, 366-377, 2021. doi: 10.1145/3473856.3473865

Google Scholar

18. Lee, C.M., Lee, H.R., Cha, M.Y., Choi, N.E. and Yun, J.Y., Proposal for increase to social presence interaction of participants on video conferencing platforms - Focusing on Zoom, Webex, and Teams, Journal of the HCI Society of Korea, 19(1), 17-27, 2024. doi: 10.17210/jhsk.2024.03.19.1.17

Google Scholar

19. Lee, J.W., Kim, M.G. and Kim, J.M., A Study on Immersive Interaction Between HMD User and Non-HMD User for Presence of Asymmetric Virtual Reality, Journal of the Korea Computer Graphics Society, 24(3), 1-10, 2018. doi: 10.15701/kcgs.2018.24.3.1

Google Scholar

20. Lee, M.H., Park, W.Y., Lee, S.O. and Lee, S.S., "Distracting Moments in Videoconferencing: A Look Back at the Pandemic Period", In Proceedings of the 2022 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, New York, NY, USA, Article 141, 1-21, 2022. doi: 10.1145/3491102.3517545

Google Scholar

21. Lee, T.H., Kwon, G.H. and Han, J.E., "UX Factor Map of Immersive Teleconference: A study on the Factors Influencing User Experience in Immersive Teleconference", Proceedings of 2023 Autumn Conference of ESK, pp. 14, Seogwipo, Jeju, 2023.

22. Leroy, R., "Immersion, Flow and Usability in video games", presented at the Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Yokohama, Japan, Article 483, 1-7, 2021. doi: 10.1145/3411763.3451514

Google Scholar

23. Lin, G., "Social Presence Questionnaire of Online Collaborative Learning: Development and Validity", Association for Educational Communications and Technology, Chicago, IL, USA, 2004.

Google Scholar

24. Lund, A., Measuring Usability with the USE Questionnaire, Usability and User Experience Newsletter of the STC Usability SIG, 2001.

Google Scholar

25. Meta, Introducing Horizon Workrooms: Remote Collaboration Reimagined, Meta, https://about.fb.com/news/2021/08/introducing-horizon-workrooms-remote-collaboration-reimagined (retrieved January 16, 2024).

26. Mora-Jimenez, L.D., Ramírez-Benavides, K., Quesada, L., Lopez, G. and Guerrero, L.A., "User Experiecne in Communication and Collaboration Platforms: A Comparative Study Including Discord, Microsoft Teams, and Zoom", Information Technology and Systems, 414 (pp. 52-61), 2022. doi: 10.1007/978-3-030-96293-7_6

Google Scholar

27. Moustafa, F. and Steed, A., "A longitudinal study of small group interaction in social virtual reality", Proceedings of the 24th ACM Symposium on Virtual Reality Software and Technology, Tokyo, Japan, 22, 1-10, 2018. doi: 10.1145/3281505.3281527

Google Scholar

28. Orchard, C.A., King, G.A., Khalili, H. and Bezzina, M.B., Assessment of Interprofessional Team Collaboration Scale (AITCS): development and testing of the instrument, The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 32(1), 58-67, 2012. doi: 10.1002/ chp.21123

Google Scholar

29. Roach, C., Mesh for Microsoft Teams aims to make collaboration in the 'metaverse' personal and fun, Microsoft, https:// news.microsoft.com/source/features/innovation/mesh-for-microsoft-teams (retrieved February 17, 2024).

30. Rózsa, S., Hargitai, R., Láng, A., Osváth, A., Hupuczi, E., Tamás, I., and Kállai, J., Measuring Immersion, Involvement, and Attention Focusing Tendencies in the Mediated Environment: The Applicability of the Immersive Tendencies Questionnaire, Frontiers in Psychology, 13, 931955, 2022. doi: 10.3389/fpsyg.2022.931955

Google Scholar

31. Ryu, J.H., Park, S.H., Yang, E.B. and Jeong, M.S., The Effects of Joystick-Controlling and Walking-around on Navigating a Virtual Space, Educational Technology International, 21(2), 125-153, 2020.

Google Scholar

32. Schubert, T., Friedmann, F. and Regenbrecht, H., The Experience of Presence: Factor Analytic Insights, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 10(3), 266-281, 2001. doi: 10.1162/105474601300343603

Google Scholar

33. Skowronek, J., Raake, A., Berndtsson, G.H., Rummukainen, O.S., Usai, P., Gunkel, S.N.B., Johanson, M., Habets, E.A.P., Malfait, L., Lindero, D. and Toet, A., Quality of Experience in Telemeetings and Videoconferencing: A Comprehensive Survey, IEEE Access, 10, 63885-63931, 2022. doi: 10.1109/ACCESS.2022.3176369

Google Scholar

34. Smith, H.J. and Neff, M., "Communication Behavior in Embodied Virtual Reality", Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 289, (pp. 1-12), Montreal QC, Canada, 2018. doi: 10.1145/3173574.3173863

Google Scholar

35. Spataro, J., Remote work trend report: meetings, Microsoft, https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/04/09/ remote-work-trend-report-meetings (retrieved January 29, 2024).

36. Swan, K. and Shih, Li., On the nature and development of social presence in online course discussions, Online Learning, 9(3), 115-136, 2005. doi: 10.24059/olj.v9i3.1788

Google Scholar

37. Tea, S., Panuwatwanich, K., Ruthankoon, R. and Kaewmoracharoen, M., Multiuser immersive virtual reality application for real-time remote collaboration to enhance design review process in the social distancing era, Journal of Engineering, Design and Technology, 20(1), 281-298, 2022. doi: 10.1108/JEDT-12-2020-0500

Google Scholar

38. Wang, J. and Jing, L., A Virtual Reality Whiteboard System for Remote Collaboration Using Natural Handwriting, Electronics, 11(24), 4152, 2022. doi: 10.3390/electronics11244152

Google Scholar

39. Witmer, B.G. and Singer, M.J., Measuring Presence in Virtual Environments: A Presence Questionnaire, Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 7(3), 225-240, 1998. doi: 10.1162/105474698565686

Google Scholar

40. Yang, X., Lin, L., Cheng, P.Y., Yang, X. and Ren, Y., Which EEG feedback works better for creativity performance in immersive virtual reality: The reminder or encouraging feedback?, Computers in Human Behavior, 99, 345-351, 2019. doi: 10.1016/j.chb.2019.06.002

Google Scholar

41. Zoom, Zoom Video Communications Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2021 Financial Results, Zoom, 2021, https:// investors.zoom.us/news-releases/news-release-details/zoom-video-communications-reports-fourth-quarter-and-fiscal-0 (retrieved February 2, 2024).

PIDS App ServiceClick here!