eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Seung-Min Mo

10.5143/JESK.2025.44.1.17 Epub 2025 March 06

Abstract

Objective: The purpose of this study is to systematically analyze accident cases involving agricultural tools and equipment and to propose ergonomic improvements to enhance their safety.

Background: Although the adoption rate of agricultural tools and equipment is high, their safety remains a significant concern, leading to a high frequency of accidents and substantial compensation costs.

Method: This study utilized the 'Agricultural Safety 365' database operated by the Rural Development Administration in the Republic of Korea. The search period for accident cases was set from 'before 2000 to 2019,' and the accident types and locations were set to 'all'. To systematically analyze safety accident cases related to small and medium-sized agricultural tools and equipment, the search scope was set to 'all agricultural tools' and 'transportation-related equipment.' Based on the detailed information provided by the database, the accident scenarios were reconstructed by reviewing key elements such as the accident overview, details, and extent of injuries. The accident scenarios were analyzed from multiple perspectives using the 4M approach (man, machine, media and management), identifying the causes of accidents, original cause material, and assailing materials. Considering various types of tools and equipment, the causes of accidents were categorized, and the frequency of each category was analyzed.

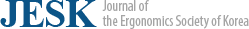

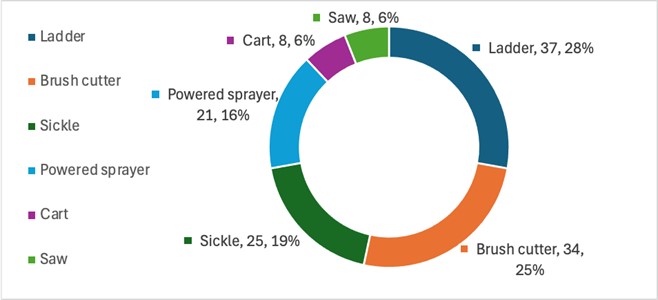

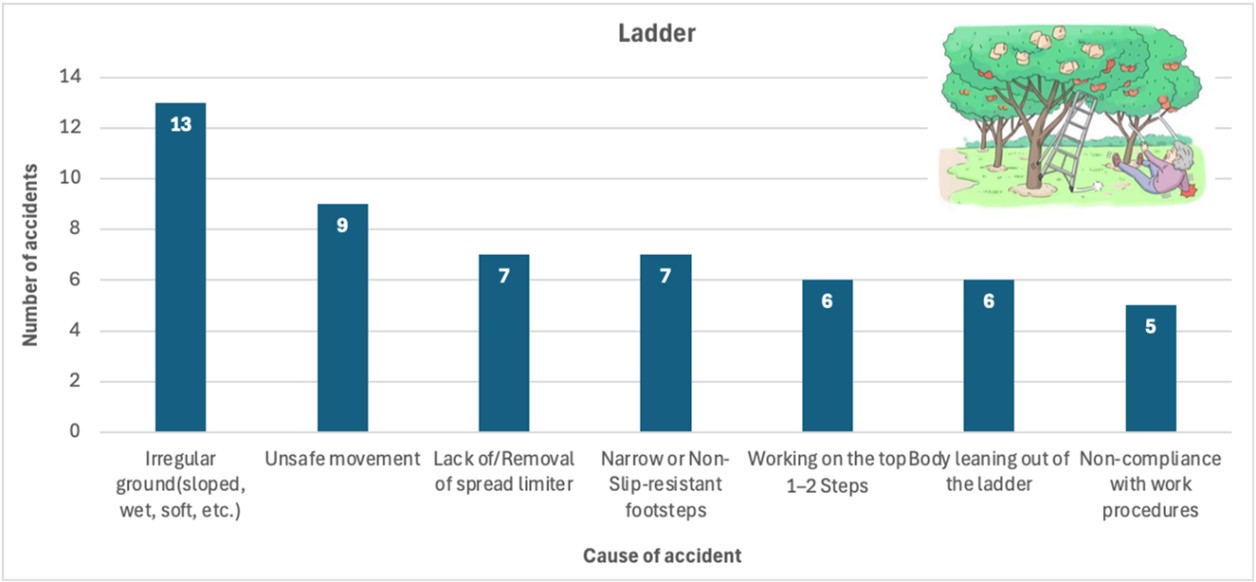

Results: The results of this study analyzed the primary agricultural tools and equipment involved in the 126 accident cases as ladder, brush cutter, sickle, carts, power sprayer, and saw. Among these, ladder (28%), brush cutter (25%), sickle (19%), and power sprayer (16%) accounted for approximately 83% of all accident cases. The cause of ladder-related accidents was primarily identified as occurring due to irregular ground (sloped, wet, soft, etc.) conditions in agricultural work environments. The causes of brush cutter-related accidents were primarily analyzed as unsafe behaviors and failure to follow safety work procedures due to human error, along with the lack of personal protective equipment. To ensure the safety of agricultural tools and equipment for the ultra-aged population, it is effective to prioritize improving the physical risk factors. Frequent use of machinery in agricultural work can accelerate aging and deterioration, leading to a lack of management such as regular inspections, maintenance, and repairs. Manufacturers should provide appropriate maintenance schedules and self-repair manuals, while regional agricultural organizations should engage in regular sharing of accident case studies to enable continuous monitoring.

Conclusion: To ensure the safety of agricultural work, it is essential to prioritize improvements to the physical risk associated with both the tools, equipment, and the work environment. Agricultural workers need to adopt proactive safety behaviors, such as consistently wearing personal protective equipment and engaging in regular maintenance.

Application: Based on the results of this study, it will be possible to ensure the fundamental safety of agricultural tools and equipment, contributing to the creation of a safer agricultural work environment.

Keywords

Case study Agriculture Tool Equipment Accident Safety Ergonomics

농업은 세계적으로 국가의 경제를 지탱할 수 있는 중요한 분야이다. 하지만 농작업자는 산업 현장의 작업자와 비교하여 상대적으로 높은 위험성에 노출되어 있으며 작업 중 부상과 중대재해의 발생 비율이 높다(Calvert et al., 2012). 농작업자는 농기계 및 중장비에서 협착, 전도, 미끄러짐 등의 사고가 발생하고 부적절한 자세, 반복, 중량물 취급 등의 작업이 빈번하게 발생하여 근골격계질환의 유병률도 높은 것으로 보고되었다(Fathallah, 2010; Mann and Dee Jepsen, 2019). 국제노동기구(ILO)는 농업 분야에서의 사망자는 전체 직업성 사망자의 약 50%를 차지하고 있다고 보고하였으며 이는 일반 타 산업 분야보다 농작업자의 위험성이 높은 것을 의미한다(Arora et al., 2020; ILO, 2011). 농작업 특성 상 예측 불가능한 기상 환경에 노출된 야외 환경에서의 작업을 비율이 높은 편이다. 또한 비정형적 작업이 다수 발생하며 수확기 등의 농번기의 작업은 장시간 집중적으로 발생하여 누적신체부담이 높기 때문에 안전성이 더욱 취약하다(Rautiainen and Reynolds, 2002).

농작업에서 널리 활용되고 있는 편이장비, 보조기기 등은 작업자의 신체부담을 완화시키고 농업생산성을 향상시킬 수 있는 유용한 방법 중 하나이다(Bhattacharyya and Chakrabarti, 2012). 이에 따라 농업 분야에서 대형 농기계(트랙터, SS기 등), 전동 편이장비(예초기, 전동가위, 전동운반차) 등의 기계 장비는 다양한 작목에서 활용되고 있으며 이러한 편이장비의 활용은 일반화되고 있는 추세이다. Son and Shin (2011)은 농작업용 도구를 분류하고 편이장비의 인간공학적 설계에 필요한 제어판, 조종레버, 프레임크기, 모양 등의 안전 지침을 제안하였다. Kee et al. (2011)의 연구는 농작업용 편이장비의 개선 주요 지표를 제시하고 인간공학적 설계는 안전성을 향상시킬 수 있는 것으로 보고하였다. Benos et al. (2020) 연구는 농작업 편이장비는 반복적인 수동물자취급을 경제적으로 개선할 수 있고 장시간 작업의 신체부담을 감소시켜 안전성과 편이성을 향상시킬 수 있다고 보고하였다. 농작업 편이장비의 활용은 지속적으로 증가할 것으로 판단되며 근골격계질환 예방과 안전성 향상을 위한 사용성이 고려된 편이장비 설계가 더욱 중요해지고 있는 추세이다(Qui et al., 2023).

농기계 및 편이장비 관련 안전사고는 농작업 재해 중 가장 높은 비율을 차지하고 있다(Kogler et al., 2016). 행정안전부에 따르면 최근 3년(2020~2022) 동안 발생한 농작업 관련 재해 사고 중 농기계 관련 사고 비율이 가장 높은 것으로 보고하였다(Ministry of the Interior and Safety, 2023). 농업기계화 촉진법 시행규칙은 농기계 안전성 확보를 위해 검정 기준을 규정하고 있다(Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, 2024). 하지만 트랙터, 콤바인 등 대형 농기계 장비에 국한하여 법적으로 사전에 안전성을 검정할 수 있는 기준이 제시되어 농작업에서 사용하는 일반적인 편이장비(사다리, 예초기, 낫, 분무기 등)에 대한 안전성을 보장하기에는 제도적인 한계점이 있다. Reis et al. (2019)는 트랙터 장비를 대상으로 안전 및 인간공학적 측면으로 평가할 수 있는 지표를 도출하여 사전 예방 측면으로의 안전이 확보된 설계의 중요성을 시사하였다. Day et al. (2008)은 농작업자는 다양한 농기계 및 편이장비 등과의 인간-기계 상호작용이 발생하고 그 과정에서 높은 위험성에 노출된다고 보고하였다. 농작업 중 편이장비 관련 사고는 대형 농기계 재해 사고와 비교하여 상대적으로 경미한 사고가 많기 때문에 농업인이 간과하는 경향이 있으며 사고사례 보고도 미흡한 수준이다. 농업인의 사고는 치명적인 부상으로 연결되고 영구적 장애를 초래하고 경제적 손실 비용이 높은 편이다(Cogbill et al., 1991; Knapp, 1965). 농작업 중 편이, 보조 장비로 인한 농업인의 부상 및 재해의 심각도는 낮을 수 있지만 사고 빈도가 높고 향후 치명적인 재해 발생의 근원이 될 수 있다. 이에 따라 농업인의 근원적 안전을 확보하기 위해서 편이장비의 사고 원인을 파악하고 이에 따른 안전성을 향상시킬 수 있는 인간공학적 설계 지침 및 가이드를 마련하는 것이 필요하다(Kim et al., 2018).

따라서 본 연구의 목적은 농작업 현장에서 빈번하게 사용하는 편이장비를 고려하여 사고사례를 체계적으로 분석하고 안전성을 향상시킬 수 있는 인간공학적 개선안을 도출하는 것이다. 이는 농작업 현장에서 빈번하게 사용하는 편이장비에 대해 설계 및 생산 단계부터 근원적인 안전을 확보할 수 있으며 안전한 농작업 환경을 조성하는데 기여할 수 있을 것이다.

2.1 Data collection

농업인의 재해 사고사례를 체계적으로 조사 분석 하기 위해 농촌진흥청에서 운영하는 안전재해정보시스템인 '농업인안전365' 데이터베이스를 활용하였다. 사고사례 검색 기간은 '2000년이전~2019년'으로 사고 유형, 사고 장소는 '전체'로 설정하였다. 본 연구는 농기계검정 대상에 포함되지 않는 중소형 편이장비 관련 안전사고 사례를 체계적으로 분석하기 위해 '농기구 전체', '이동수단 관련'으로 검색 범위를 설정하였으며 대형 농기계(경운기, 트랙터, 관리기 등) 관련 사고사례 데이터는 제외하였다. 또한 기타 농기구 관련 사고사례도 분석하여 편이장비를 이동하거나 운반하는 도중에 발생한 사고도 포함하였다.

2.2 Case study

본 연구에서 수집된 농업인 사고사례에 대해 기본적으로 데이터베이스에서 제공하는 상세정보에 따라 사고 개요, 내용, 부상 정도 등의 항목을 검토하여 사고 발생 시나리오를 재구성하였다. 만약 데이터베이스의 정보만으로 사고 발생 시나리오를 구성하기 어려운 경우는 해당 작목 또는 농작업에 종사하고 사다리, 예초기, 동력분무기 등의 농작업 편이장비를 사용한 경험이 있는 영농경력 30년 이상의 농업인을 대상으로 FGI (Focus group interview)를 수행하여 최대한 사고 발생 시나리오를 재구성하였다. 농업인 FGI 그룹은 지역별 작목별 총 5그룹으로 경기도, 충청북도 지역의 농업기술원 및 기술센터의 협조 하에 수도작, 복숭아, 포도, 부추 등의 작목반 회원을 대상으로 구성하였다. FGI 참여 농업인은 총 57명(남성 39명, 여성 18명)으로 평균 나이는 67.2±4.6세 였다.

취합된 사고 발생 시나리오에 따라 기본적으로 4M 방식으로 접근하여 인적(Man), 기계/설비/도구(Machine), 환경적(Media), 관리적(Management) 등의 요인으로 사고 원인, 기인물 및 가해물 등을 다각도로 분석하였다. 사고사례 중 2개 이상의 복합 원인이 파악된 경우 가급적 사고 원인을 구분하여 분석하였다. 1차적으로 각 사고사례를 독립적으로 분석한 후 사고 개요 및 4M 원인, 기인물, 가해물 등의 정보를 추출하고, 2차적으로 사고사례의 분석 결과를 FGI 그룹과 공유하여 농작업 현장의 편이장비 이용 실태와 작업 환경적 요소를 반영하여 사고 원인 분석의 신뢰도를 확보하였다.

본 연구 결과 총 126건의 사고사례가 분석되었으며 사고의 기인물, 가해물로 분석된 편이장비는 사다리, 예초기, 낫, 운반차, 동력분무기, 운반차, 톱으로 파악되었다. 편이장비별로 사다리(37건), 예초기(34건), 낫(25건), 동력분무기(21건), 운반차(8건), 톱(8건) 순으로 사고 건수가 높게 파악되었다(Figure 1). 사다리(26%), 예초기(24%), 낫(17%), 동력분무기(16%) 편이장비의 비율이 가장 높게 분석되었으며 전체 사고사례 대비 약 83% 비율을 점유하는 것으로 나타났다. 이 외 검색된 사고사례 중 비료살포기 편이장비는 사용 형태 및 특징이 유사한 동력분무기와 통합하여 분석하였다. 또한 망치, 그라인더, 전지가의 등의 수공구 형태의 편이장비는 사고 건수가 낮고 주로 편이장비 및 농업 설비 관련 유지보수 시 작업자의 부주의, 지침 미준수로 인해 수반되는 사고 유형으로 분석 대상에서 제외하였다.

사다리 관련 사고 원인은 총 7가지 유형으로 분류되었으며 주로 환경적 특성에 따른 농작업장 바닥이 불안정한 경우(경사로, 불규칙한 바닥 등)에 발생한 사고가 대부분으로 파악되었다(Figure 2). 기계/설비/도구적 원인으로 A형 사다리의 경우 펼침을 고정할 수 있는 장치가 파손되었거나 미부착되어 발생하는 사고 빈도가 높게 분석되었다. 또한 농작업자의 인적 오류에 따른 불안전한 행동 및 작업 절차 미준수에 의해 사다리의 상단부에서 작업을 수행하다 넘어지는 사고도 분석되었다. 이 외에도 작업에 부적절한 사다리 사용, 작업자의 신발 밑창이 마모되어 사다리에서 오르거나 내려가는 경우 미끄러져서 전도되는 사고 사례도 분석되었다.

예초기 관련 사고 원인은 총 4가지 유형으로 분류되었으며 주로 농작업자의 인적 오류에 따른 불안전한 행동 및 작업 절차 미준수에 의해 개인보호구를 미착용하여 발생하는 사고가 대부분으로 파악되었다(Figure 3). 농업인 FGI 결과, 대표적인 인적 오류로 개인보호구(마스크, 장갑, 각반, 안전화 등)가 없어서 착용을 못하는 경우보다 개인보호구가 농작업장 및 창고에 구비되어 있지만 귀찮고 불편해서 착용하지 않는 경우가 많은 것으로 분석되었다. 또한 기계/설비/도구적 원인으로 예초기 날 부위 튐 방지장치가 설치되지 않은 사고의 빈도가 높게 분석되었다. 이 외에도 예초기 날 노후화, 적절한 교체, 작업 절차 미준수에 따른 사고 사례도 분석되었다.

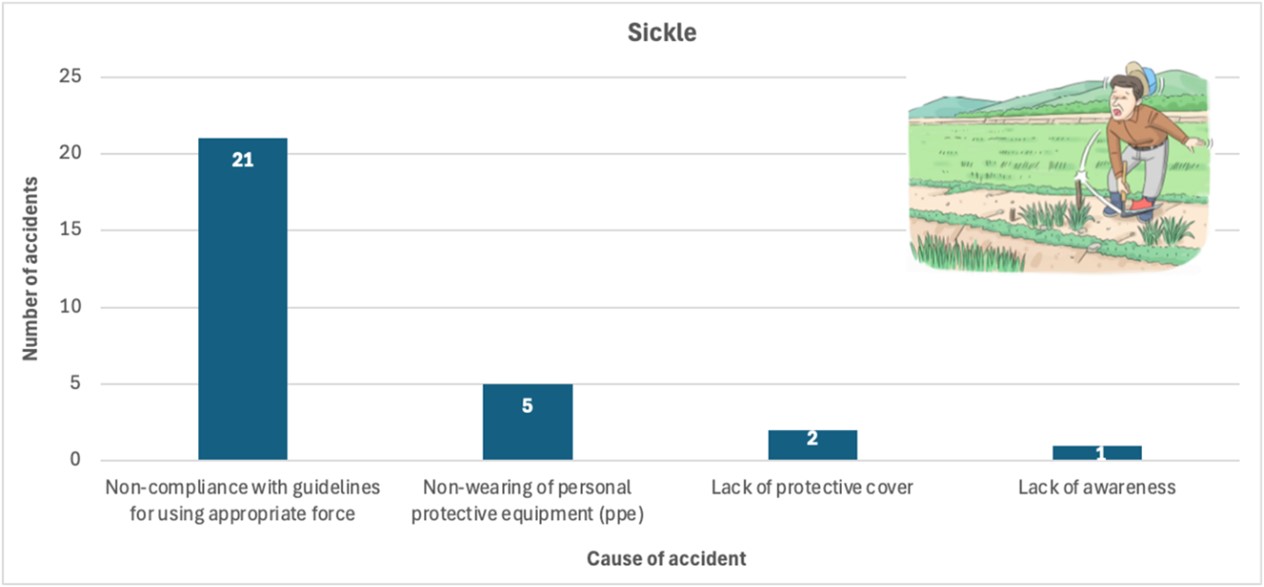

낫 관련 사고 원인은 총 4가지 유형으로 분류되었으며 주로 농작업자의 인적 오류에 따른 불안전한 행동 및 작업 절차 미준수에 의해 제어 가능한 적정힘 사용 수칙을 준수하지 않아서 발생하는 사고가 대부분으로 파악되었다(Figure 4). 농업인 FGI 결과, 대표적인 인적 오류로 일일 과도한 수확량에 따라 서둘러 작업을 하는 경우가 많고 이 과정에서 낫으로 과도한 힘을 사용하면서 사고로 연결되는 것으로 분석되었다. 또한 개인보호구(장갑, 안전화 등)가 없어서 착용을 못하는 경우보다 개인보호구가 농작업장 및 창고에 구비되어 있지만 귀찮고 불편해서 착용하지 않는 경우가 많은 것으로 분석되었다. 또한 기계/설비/도구적 원인으로 낫의 날 보호덮개를 사용하지 않아 낫을 파지하고 이동하는 도중에 날카로운 날 및 뾰족한 첨단 부위에 자상, 절상 등의 사고도 분석되었다.

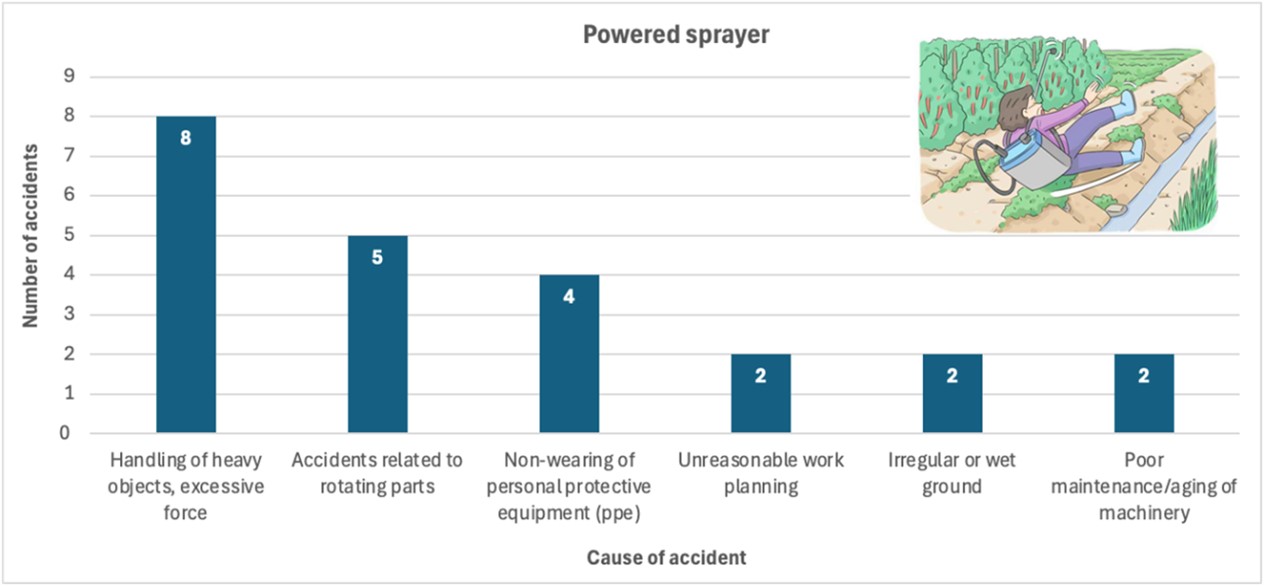

동력분무기 관련 사고 원인은 총 6가지 유형으로 분류되었으며 주로 기계/설비/도구적, 환경적 원으로 완충된 동력분무기를 등에 멘 상태로 중량물을 취급하거나 농작업장 바닥이 불안정한 경우(경사로, 불규칙한 바닥 등)에 넘어지는 복합적인 형태가 파악되었다(Figure 5). 그리고 기계/설비/도구적 원인으로 동력분무기의 회전체 부위에 안전덮개가 없는 경우에 말림, 끼임 등의 사고가 발생하였다. 또한 인적 오류 원인으로 동력분무기를 유지보수 하는 과정에서 동력을 완전 차단하지 않은 채 엔진, 모터 등의 회전체를 점검, 수리 하는 작업 중 안전사고가 발생하였다. 이 외 개인보호구 미착용, 무리한 작업계획 등에 의한 넘어짐 사고가 다수 분석되었다.

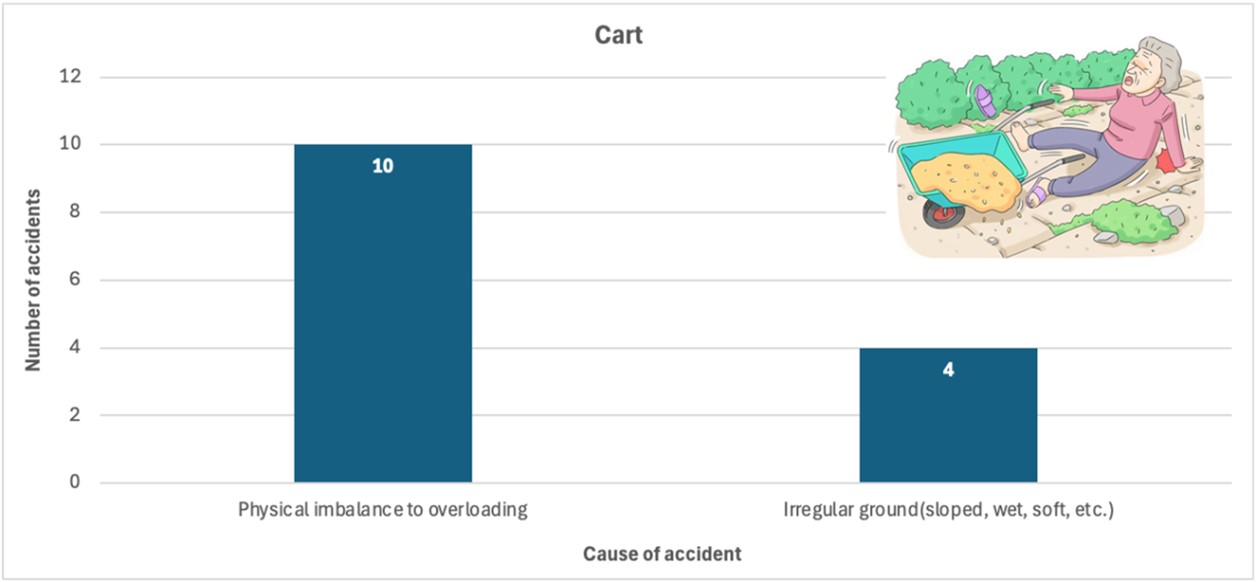

운반차 관련 사고 원인은 총 2가지 유형으로 분류되었으며 주로 기계/설비/도구적, 인적 오류가 원인으로 운반차에 수확물, 비료, 쓰레기 등을 과적재하여 작업자가 중심을 잃으며 넘어지는 사고가 대부분이었다(Figure 6). 이 외 환경적 특성에 따른 농작업장 바닥이 불안정한 경우(경사로, 불규칙한 바닥 등)에 운반차 조종 과정 중 신체 중심이 무너져 넘어지는 사고가 파악되었다. 농업인 FGI 결과, 노지, 하우스, 협소공간 등의 다양한 작업 환경에서 사용이 용이한 외발형 운반차를 다수 사용하고 있는 것으로 분석되었다. 외발형 운반차는 바퀴가 2개 또는 4개인 운반차와 비교하여 상대적으로 이동 안전성이 낮기 때문에 더욱 높은 사고 위험성에 노출된 것으로 나타났다.

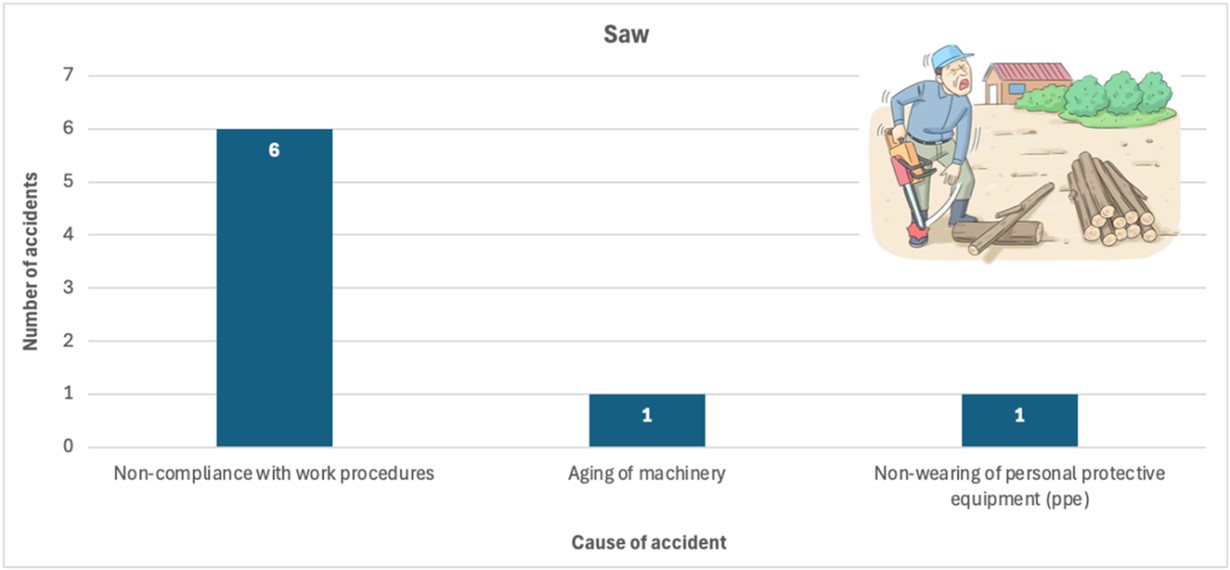

톱 관련 사고 원인은 총 3가지 유형으로 분류되었으며 주로 작업자의 인적 오류에 따른 불안전한 행동 및 부주의에 의해 톱 사용 안전 수칙을 위반하여 발생하는 사고가 분석되었다. 이 외 전동톱의 경우 그리고 기계/설비/도구적 원인으로 적절한 유지보수를 하지 않아 기계 노후화 및 오작동 등이 사고 원인으로 파악되었다(Figure 7). 농업인 FGI 결과, 전동톱의 경우 작목별 차이가 있지만 연중 사용 빈도가 특정 작업(폐목 절단, 가지 정리, 설비 유지보수 등) 시기에 집중되어 있기 때문에 미사용 기간에 정기적인 유지보수 및 정비가 적절하게 이뤄지지 않고 있는 것으로 파악되었다.

본 연구에서 분석된 사고 원인 중 인적 측면의 원인으로 작업 안전 수칙 및 규정 미준수, 개인보호구 미착용, 불안전한 행동으로 분석되었다. 특히 낫과 예초기 편이장비의 경우, 농번기 작업은 장시간 집중적으로 발생하여 누적신체부담이 높고 작업 완료에 대한 심리적 부담으로 인해 규정 미준수, 개인보호구 미착용 등의 불안전한 행동이 빈번하게 발생한다. 일반적으로 농작업은 산업 현장과 다르게 기계, 시설, 설비를 제외하면 표준안전작업 절차가 마련되어 있지 않다. 이에 따라 농업인 홀로 작업하는 경우가 대부분이고 급하게 일일 작업량을 마치기 위해 시간에 쫓기어 서두르는 과정에서 불안전한 행동 및 부주의가 사고를 유발한다(Kallioniemi et al., 2011; Taattola et al., 2012). 이러한 유형의 사고를 예방하기 위해서는 일반적으로 관리적인 측면으로 표준안전작업의 교육 및 훈련이 권장된다. 하지만 농업 분야의 경우 대부분 고령 농업인 대상의 교육 및 훈련 효용성이 낮기 때문에 작목별로 사용하는 편이장비 및 농작업 환경의 물리적인 위험 요소(보호 덮개, 작업장 정리정돈, 바닥 평탄화 등)를 개선하는 방법이 안전성 확보에 보다 효과적이다(Kaustell et al., 2011). 운반차 사고의 주요 원인으로 분석된 과적은 이동 안정성이 낮은 외발형 운반차의 경우 설계 단계에서 적재함의 사이즈를 작게 개선하거나 최대 적재 가능 사이즈를 제한하는 등의 규정 및 지침을 마련하여 사고 발생률을 감소시킬 수 있을 것이다.

기계적 측면의 사고 원인은 기계의 위험점 방호장치, 노후화, 주기적인 정비 등으로 분석되었다. 앞서 보고한 바와 같이 농기계 및 편이장비 관련 안전사고는 농작업 재해 중 가장 높은 비율을 차지하고 있으며(Kogler et al., 2016), 이는 Angoules et al. (2007), Kim et al. (2016), MacCurdy and Carroll (2000)의 연구와도 유사한 결과를 나타낸다. 대부분의 기계적 안전 방호장치 등에 결함이 있는 경우가 사고 원인으로 분석되었다. 이는 최소 생산 단계에서의 안전 설계 결함보다는 농업인이 작업장에서 기계 장비를 빈번하게 사용하는 과정에서 발생할 수 있는 시간 경과에 따른 노후화의 결과이며 주기적인 점검, 정비, 유지, 보수 등의 관리적 측면으로 연결된다. 대부분의 농작업장은 생물학적 기계적 시스템을 다루는 작업으로 기후 변화가 통제되기 어려운 열악한 실외 인프라에서 주기적인 유지보수는 어려운 실정이다(Kim et al., 2016). 또한 산업 분야와 다르게 전문 인력이 아닌 한정된 시간에서 자가적으로 유지보수가 이뤄지기 때문에 안전성이 취약하고 사고 발생률이 높은 편이다(Nolen, 1963). 농업인도 이러한 기계 방호 및 유지보수 정비에 따른 중요성을 인지하고 있지만 농작업 특성에 따라 안전한 행동으로의 변화를 유도하기 어렵다. 따라서 지속적이고 안전한 영농 활동을 위해 농업인의 경우 작목별 작업에 적합한 개인보호구 착용을 습관화해야 할 것이다. 편이장비 및 설비의 제조사는 적절한 유지보수 기간 및 자가진단 정비 매뉴얼 제공하고 농업기술원 및 지역센터에서는 정기적 사고사례 공유 고육을 통해 농업인의 지속적인 모니터링이 필요할 것으로 사료된다.

본 연구에서 분석한 편이장비 관련 농작업 사고사례는 인적, 기계적, 환경적, 관리적 원인이 복합적으로 분석되었으며 4M 특성의 원인 간 연관성이 높게 나타났다. 농촌은 이미 초고령화가 진행 중이며 기후위기에 따라 작업 위험성이 높아지고 있는 추세이다. 이에 따라 농작업 안전성을 확보하기 위해 편이장비 및 작업 환경의 물리적인 위험 요소를 우선적으로 개선해야 한다. 이를 뒷받침 하기 위해 농업인은 개인보호구 착용 습관화, 정기적 유지보수 등의 능동적으로 안전한 행동으로 변화해야 한다. 이는 편이장비에 대해 설계 및 생산 단계부터 근원적인 안전을 확보할 수 있으며 안전한 농작업 환경을 조성하는데 기여할 수 있을 것이다. 향후 농기계 장비의 의존도가 높은 한국 영농 환경에서 편이장비의 안전성을 평가할 수 있는 지표 및 체크리스트 등을 개발하여 안전사고를 예방하고 근골격계 작업부담을 완화할 수 있기를 기대한다.

References

1. Angoules, A.G., Lindner, T., Vrentzos, G., Papakostidis, C. and Giannoudis, P.V., Prevalence and current concepts of management of farmyard injuries. Injury, 38(5), S26-S33, 2007.

Google Scholar

2. Arora, K., Cheyney, M., Gerr, F., Bhagianadh, D. and Gibbs, J., Anthony, RT, Assessing health and safety concerns and psychological stressors among agricultural workers in the U.S. Midwest. Journal of Agricultural Safety and Health, 26(1), 45-58, 2020.

Google Scholar

3. Benos, L., Tsaopoulos, D. and Bochtis, D., A Review on Ergonomics in Agriculture. Part I: Manual Operations. Applied Sciences, 10(6), 1905, 2020.

Google Scholar

4. Bhattacharyya, N. and Chakrabarti, D., Ergonomic basket design to reduce cumulative trauma disorders in tea leaf plucking operation. Work, 41, 1234-123, 2012.

Google Scholar

5. Calvert, G.M., Lee, K., Roh, S., Davis, K.G. and Tak, S., Promoting and protecting worker health and safety in the Republic of Korea agricultural sector. Journal of Agromedicine, 17(3), 326-337, 2012.

Google Scholar

6. Cogbill, T.H., Steenlage, E.S., Landercasper, J. and Strutt, P.J., Death and disability from agricultural injuries in Wisconsin: A 12-year experience with 739 patients. The Journal of Trauma: Injury, Infection, and Critical Care, 31(12), 1632-1637, 1991.

Google Scholar

7. Day, L., Voaklander, D., Sim, M., Wolfe, R., Langley, J., Dosman, J., Hagel, L. and Ozanne-Smith, J., Risk factors for work-related injury among male farmers. Occupational & Environmental Medicine, 66(5), 312-318, 2008.

Google Scholar

8. Fathallah, F.A., Musculoskeletal disorders in labor-intensive agriculture. Applied Ergonomics, 41(6), 738-743, 2010.

Google Scholar

9. International Labour Organization (ILO), Safety and health in agriculture: A code of practice. Geneva, ILO 2011. https:// www.ilo.org/publications/safety-and-health-agriculture-code-practice (retrieved September 25, 2024).

10. Kallioniemi, M.K., Raussi, S.M., Rautiainen, R.H. and Kymäläinen, H.R., Safety and animal handling practices among women dairy operators. Journal of Agricultural Safety and Health, 17(1), 63-78, 2011.

Google Scholar

11. Kaustell, K.O., Mattila, T.E.A. and Rautiainen, R.H., Barriers and enabling factors for safety improvements on farms in Finland. Journal of Agricultural Safety and Health, 17(4), 327-342, 2011.

Google Scholar

12. Kee, D., Song, Y.W. and Lee, I., Analysis of cases of ergonomic improvements of agricultural work support equipments. Journal of the Ergonomics Society of Korea, 30(4), 541-550, 2011.

Google Scholar

13. Kim, H., Lee, K. and Räsänen, K., Agricultural injuries in Korea and errors in systems of safety. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 23(3), 432-436, 2016.

Google Scholar

14. Kim, H., Räsänen, K., Chae, H. and Lee, K., Analysis of checklists for agricultural safety management. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 25(3), 494-499, 2018.

Google Scholar

15. Knapp, L.W. Jr, Agricultural injury prevention. Journal of Occupational Medicine, 7(11), 545-553, 1965.

Google Scholar

16. Kogler, R., Quendler, E. and Boxberger, J., Occupational accidents with agricultural machinery in Austria. Journal of Agromedicine, 21(1), 61-70, 2016.

Google Scholar

17. Mann, A.J. and Dee Jepsen, M.S., Hazardous agricultural tasks completed by youth as part of their supervised agricultural experience (SAE): A descriptive study. Journal of Agricultural Safety and Health, 25(3), 107-116, 2019.

Google Scholar

18. MacCurdy, S.A. and Carroll, D.J., Agricultural injury. American Journal of Industrial Medicine, 38(4), 463-480, 2000.

Google Scholar

19. Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, The Enforcement Rules of the Agricultural Machinery Promotion Act., 2024. https://www.law.go.kr/lsInfoP.do?lsId=006993&ancYnChk=0#0000 (retrieved December 2, 2024).

20. Ministry of the Interior and Safety, 2022 Disaster Yearbook (Social Disasters), 11-1750000-000020-10, 2023. https://www.mois.go.kr /frt/bbs/type001/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000014&nttId=106073 (retrieved December 2, 2024).

21. Nolen, W.A., Farm trauma. Minnesota Medicine, 46, 337-340, 1963.

22. Qui, B., Zhang, Y., Shen, H., Zhou, J. and Chu, L., Ergonomic researches in agricultural machinery- a systematic review using the PRISMA method. International Journal of Industrial Ergonomics, 95, 103446, 2023.

Google Scholar

23. Rautiainen, R.H. and Reynolds, S.J., Mortality and morbidity in agriculture in the United States. Journal of Agricultural Safety and Health, 8(3), 259-276, 2002.

Google Scholar

24. Reis, Â.V., Pereira, A.S., Ferreira, M.F., Mackmill, L.B. and Timm, M.W., Ergonomic and safety conditions assessment of tractors used by smallholders according to Brazilian legislation and current standards. Engenharia Agrícola, 39(3), 391-399, 2019.

Google Scholar

25. Son, B.C. and Shin, S.H., The development of design and evaluation guidelines of convenient equipments of farm work for the elderly. Journal of the Ergonomics Society of Korea, 30(4), 451-458, 2011.

Google Scholar

26. Taattola, K., Rautiainen, R.H., Karttunen, J.P., Suutarinen, J., Viluksela, M.K., Louhelainen, K. and Mäittälä, J., Risk factors for occupational injuries among full-time farmers in Finland. Journal of Agricultural Safety and Health, 18(2), 83-92, 2012.

Google Scholar

PIDS App ServiceClick here!