eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Jae Hee Park

, Min Jin Heo

, Jihee Yoon

10.5143/JESK.2025.44.1.27 Epub 2025 March 06

Abstract

Objective: The purpose of this study is to conduct an experiment to evaluate the usability of the controls performing seven adjustment functions of office chairs.

Background: Although office chairs are a type of furniture, they are equipped with numerous adjustment functions, such as seat and backrest adjustments, which can be tailored to an individual's body size and posture. However, many users are either unaware of these adjustment functions or do not know how to operate them correctly, resulting in improper usage.

Method: We conducted a usability evaluation on two office chairs: one with improved control usability and another for comparison. Fifteen participants operated seven functions on each chair, and we measured the completion time and the number of errors for each task.

Results: The results of the experiment demonstrated improved usability of the office chair control mechanism developed for this study compared to the comparison chair. Significant usability improvements of office chair controls were observed, particularly in seat forwarding, armrest adjustment, and lumbar support adjustment.

Conclusion: In the past, evaluations of office chairs have mainly focused on standards and specifications or body pressure distribution, with little research on the usability of control mechanisms. This study has highlighted the importance of the usability of chair controls and contributed to establishing methods for evaluating the usability of office chair controls.

Application: This study can serve as a reference for the design of control mechanisms to improve the usability of chair controls in the future.

Keywords

Office chair Controls Usability test Chair design

그동안 사무용 의자에 관한 인간공학 연구는 주로 인체 크기를 고려한 의자의 규격에 관한 연구, 작업 자세와 이에 따른 신체 부하에 관한 연구, 의자의 체압분포 측정을 통한 안락감에 관한 연구가 주를 이루었다.

인체 크기와 의자의 치수 규격에 관한 연구로는 다음과 같은 것들이 있었다. Kwak et al. (1999)은 한국인 인체측정치를 고려한 사무용 의자의 좌면 높이에 관한 제안을 하였다. Park et al. (2000)은 인체측정치와 자세를 고려한 요추지지대 설계안을 제시하였다. Lee et al. (2009)은 고용노동부 고시와 KS 규격을 기준으로 시장에 판매되는 의자 규격의 적절성을 평가하였다.

사무 작업 수행 시의 작업 자세에 따른 신체 부하 등을 평가하는 연구에는 주로 근전도, 동작분석, 주관적 설문 조사 등의 방법이 사용되었다. Ellegast et al. (2012)은 동적 기능을 가진 4개 사무용 의자와 1개 일반 사무용 의자에 대해 7개 유형의 사무 작업을 근전도와 작업 자세 측정을 통해 비교하였다. Cardoso et al. (2021)도 동적 기능을 가진 2개 사무용 의자와 일반 사무용 의자 1개를 근전도 등과 설문지를 이용해 비교하였는데 동적 설계의 의자가 정적 의자에 비해 일부 안락감을 증진시킨다고 보고했다.

사무용 의자의 안락감에 대한 주요한 평가 방법으로 체압분포 측정이 주로 사용되고 있다. Yeo et al. (2006)은 자세에 따라 좌면의 최대압력에 차이가 발생한다고 밝혔다. Noh (2014)는 체압분포 측정치를 의자의 안락감 지표로 사용할 수 있다고 하였다. Zemp et al. (2015)은 문헌 연구를 통해 체압분포가 의자의 안락감을 평가하는데 신뢰할만한 지표라고 결론짓고 있다. 이렇듯 그간 인체 크기와 의자의 규격, 의자에서의 작업 자세, 의자의 체압분포와 안락감에 대한 연구는 어느 정도 있었으나, 사무용 의자의 조작장치에 관한 연구는 많지 않다.

최근에 시판되는 사무용 의자는 개인의 신체 크기와 자세에 따라 의자의 여러 부분을 조절할 수 있다. 의자의 좌판 높이와 등판 각도와 같은 기본적인 조절 외에도, 좌판의 깊이, 좌판의 경사각, 팔걸이 높이와 각도, 요추지지대의 높이와 깊이, 등판 틸팅(tilting)의 강도 조절 등이 가능한 의자들이 판매되고 있다. 이러한 조절 기능을 잘 사용한다면 사용자는 자신의 신체에 맞추고, 작업 자세에 따라 사무용 의자를 최적의 상태로 조절해 사용할 수 있을 것이다.

그러나 그러한 기능이 많은 사무용 의자를 사용하면서도, 사용자는 의자의 좌판 높이 정도만 맞추어 사용하고, 나머지 기능에 대해서는 있는지도 모르는 경우가 많다. Underwood and Sims (2019)는 조절식 사무용 의자를 사용하는 51명의 근로자를 조사한 결과, 그들의 의자는 평균 5.39개의 조절 기능을 가지고 있으나 절반 이하인 2.51개 기능만을 알고 있고, 실제 조절 기능 사용도 1.86개만 사용하고 있음을 밝혔다. 이런 저조한 활용에는 여러 가지 이유가 있을 수 있다.

첫째, 사무용 의자의 경우 대부분 개인용으로 자신의 몸에 한 번 의자를 맞추면 대부분 변경 조작할 일이 많지 않을 수 있다. 둘째, 등판의 틸팅 강도 조절 기능과 같이 사용자에게 생소한 기능은 존재조차 몰라 사용하지 못하는 경우가 있다. 셋째, 의자의 조작장치가 주로 의자 하부에 위치해 조작이 불편하고 대부분 기계적 조작장치로 조작에 힘이 요구되어 사용하기 어렵다는 측면도 있다. 넷째는 본 연구의 주안점으로 사무용 의자 조작장치의 인지성 부족에도 문제가 있다고 할 수 있다. 사무용 의자의 조작장치는 대부분 단순한 기계식 조작 레버 형태이고, 일반 디지털기기처럼 표준적 아이콘 등도 정립되어 있지 않아 조작장치의 기능을 쉽게 이해하기 힘든 것으로 보인다.

Park et al. (2022)의 연구에서도, 24명의 피실험자를 상대로 사무용 의자의 조작장치에 대한 인지성에 대해 조사하였다. 피실험자에게 사무용 의자 조작장치의 사진을 보여주고 그 기능에 대해 물었을 때, 등판 각도 조절은 18.2%, 좌판 슬라이딩은 13.6%, 틸팅 강도 조절은 4.5%, 좌판 포워딩은 0%가 조작장치의 기능을 이해하고 있었다. 이는 사용자가 의자의 여러 조절 기능이 있음에도 그 기능과 조작장치를 이해하지 못해 제대로 사용 못할 수 있다는 것을 보여준다.

이러한 문제를 해결하기 위해 사무용 의자 조작장치의 설계와 디자인을 개선해 시인성과 조작성 등을 개선한다면 의자의 사용성을 크게 높일 수 있을 것이다. 실제 Groenesteijn et al. (2009)은 팔걸이 조절과 등판 틸팅 강도 조절을 위한 조작장치의 디자인 차이에 의해서 조작 완료 시간에 차이가 나타난다고 보고하였다.

이에 본 연구는 사무용 의자의 이런 사용 상의 문제점을 개선하는 조작장치를 적용해 사용한다면 조작장치의 사용성이 높아질 것으로 판단하고, 새로 개발된 사무용 의자의 조작장치에 대한 사용성 평가를 수행하는 것을 목적으로 했다.

본 연구의 평가 대상이 된 의자는 좌판의 포워딩(특허 10-2295913)과 슬라이딩(특허 10-2295916)을 쉽게 할 수 있는 의자로 개발되었으며, 이와 관련해 조작장치의 위치, 형상, 방향 표시, 아이콘 등도 개선해 의자에 적용되었다. 이렇게 개발된 사무용 의자의 사용성 개선 효과를 알아보기 위해 동급의 국내 제조사 사무용 의자 하나를 비교 대상 의자로 선정했다. 두 개의 사무용 의자는 동일한 조절 기능을 보유했는데, 피실험자들이 두 의자의 조작장치를 인지하고 찾아내어 에러 없이 빠르게 조작할 수 있는가를 알아보고자 했다.

본 연구는 실험연구로 다음과 같은 가설을 수립한 후 실험을 수행하였다.

귀무가설(H0): 사무용 의자 A와 B 간에 성공까지 조작장치 시도 횟수와 소요 시간에 차이가 없다.

대립가설(H1): 사무용 의자 A와 B 간에 성공까지 조작장치 시도 횟수와 소요 시간에 차이가 있다.

실험의 독립변수는 사무용 의자의 종류(A, B)이고, 종속변수는 주어진 의자 조절 작업 성공까지 조작장치 시도 횟수와 성공까지의 소요 시간이다.

2.1 Office chairs

평가 대상 의자는 국내 한 의자 제조사에서 개발한 사무용 의자 A이다. 이에 비교 대상 제품으로 또 다른 국내 제조사의 동급인 사무용 의자 B이다. 사무용 의자 A와 B는 모두 좌판, 등판, 머리받침, 팔걸이를 가지고 있으며 좌판의 슬라이딩과 각도 조절, 등판의 각도와 틸팅 강도 조절, 팔걸이의 너비와 높이 조절, 허리지지대의 높이와 깊이 조절 등 동일한 기능을 가지고 있다(Figure 1).

2.2 Subjects

조작장치 사용성 평가 실험에는 총 30명의 피실험자가 참여하였다. 이들은 모두 20대 초반의 대학생으로 최소한 좌판의 높이가 조절되는 사무용 의자를 사용하고 있는 동질성을 가진 집단이었다. 일반적으로 사무용 의자는 조작장치의 위치와 조작 방법 등에 유사성이 있다. 따라서 사무용 의자 조작 순서에 따른 학습 효과가 나타날 수 있어, 피실험자는 오직 하나의 의자 평가에만 참여하는 피실험자간(between subject) 실험으로 진행했다. 이에 30명의 피실험자는 평가 대상 사무용 의자 A와 B에 15명씩 무작위로 할당되었다. 사무용 의자 A와 B에 할당된 피실험자 집단의 성별 인원 구성과 평균 연령은 Table 1과 같다. 무작위로 할당된 2개 집단 간의 평균 연령에 대한 독립표본 T-검정 결과 통계적으로 유의한 차이는 없었다(p=0.645).

|

Chair |

Gender |

Age |

||||

|

Male |

Female |

Total |

Male |

Female |

Total |

|

|

A |

8 |

7 |

15 |

24.3 |

22.6 |

23.5 |

|

B |

6 |

9 |

15 |

25.2 |

22.8 |

23.7 |

|

Total |

14 |

16 |

30 |

24.6 |

22.7 |

23.6 |

2.3 Experiment procedure

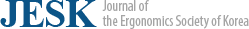

피실험자에게 사무용 의자의 7개 조절 기능에 대한 조작을 수행하도록 했다. 평가 대상이 된 조절 기능으로는 1. 등판 각도 조절, 2. 좌판 높이 조절, 3. 좌판 깊이 조절, 4. 좌판 경사각 조절, 5. 팔걸이 조절, 6. 등판 틸팅 강도 조절, 7. 요추지지대 높이와 깊이 조절 등이 있다. 두 사무용 의자의 각 기능을 수행할 수 있는 조작장치의 위치는 Figure 2와 같다. 사무용 의자의 구조상 조작장치는 조작부 가까이에 위치하게 되는데 사무용 의자 A와 B 간 모든 조작장치의 위치는 일치하고 있다. Figure 3에는 조작장치만을 확대해 형상과 그 위에 표시된 아이콘을 자세히 나타내었다. 사무용 의자 A의 조작장치는 B에 비교해 형상은 큰 차이를 보이지 않았으나, 조작장치 위 아이콘의 갯수를 늘리고 휘도 대비도 높였다.

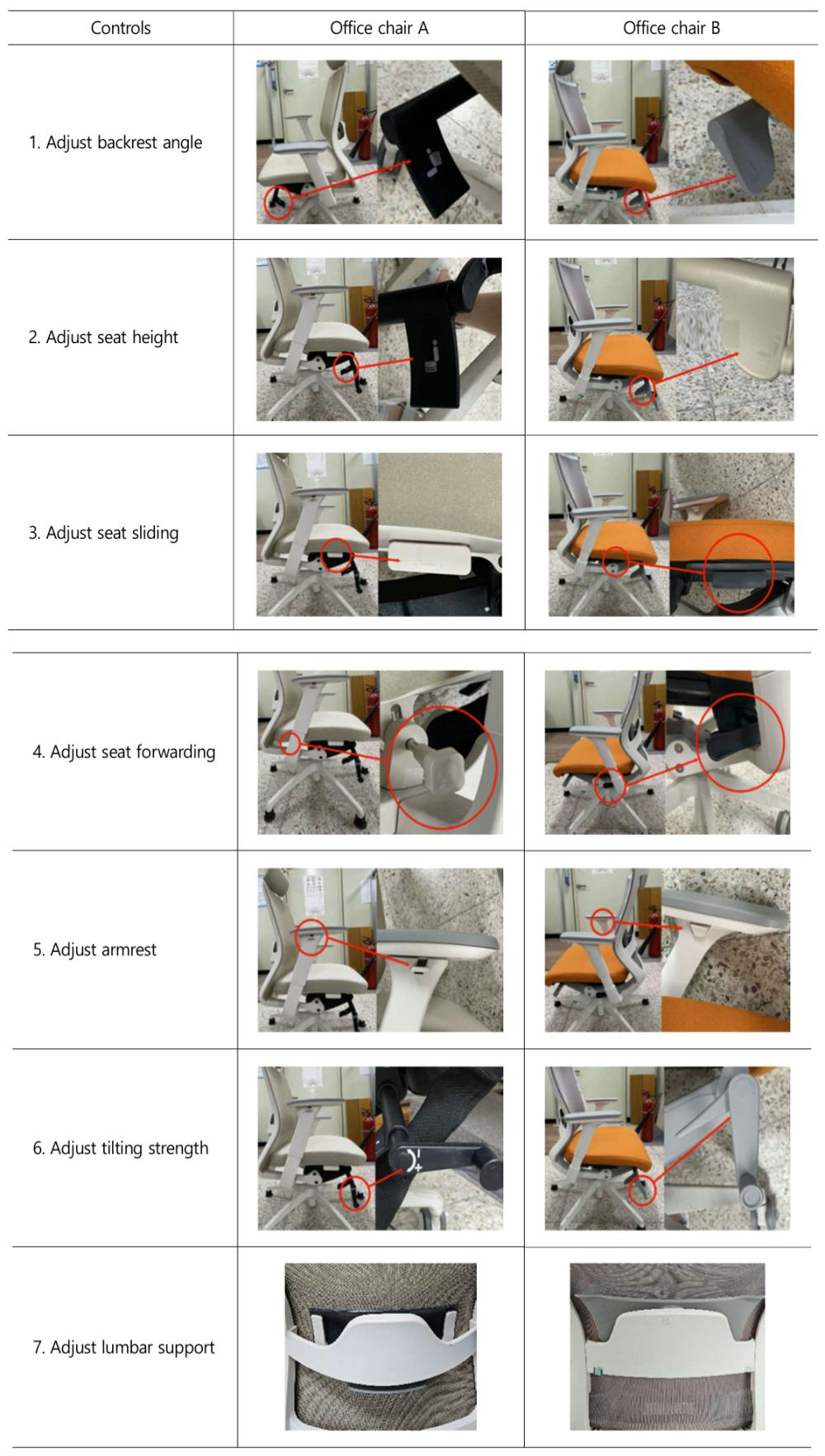

피실험자들은 실험 내용에 대한 설명을 들은 후, Figure 4와 같이 사진이 첨부된 지시문을 받아서 이를 읽고, 순서대로 조작장치를 찾아 조작을 수행하였다. 조작 순서는 피실험자에게 무작위로 제시되었다.

실험자는 피실험자가 각 7개의 기능을 수행을 시작하는 시간과 종료 시간을 기록하였으며, 중간에 다른 조작장치를 조작하는 등 에러가 발생하면 조작 시도 횟수가 1회 증가하는 것으로 하여 총 시도 횟수를 기록했다. 비교를 위한 통계적 검정은 조작 성공까지의 시도 횟수와 조작 성공에 걸린 시간에 대해 수행하였다. 시도 횟수에 대해서는 비모수검정 방법인 Mann-Whitney 검정을 시행했고, 완료 시간에 대해서는 독립표본 T-검정을 시행했다.

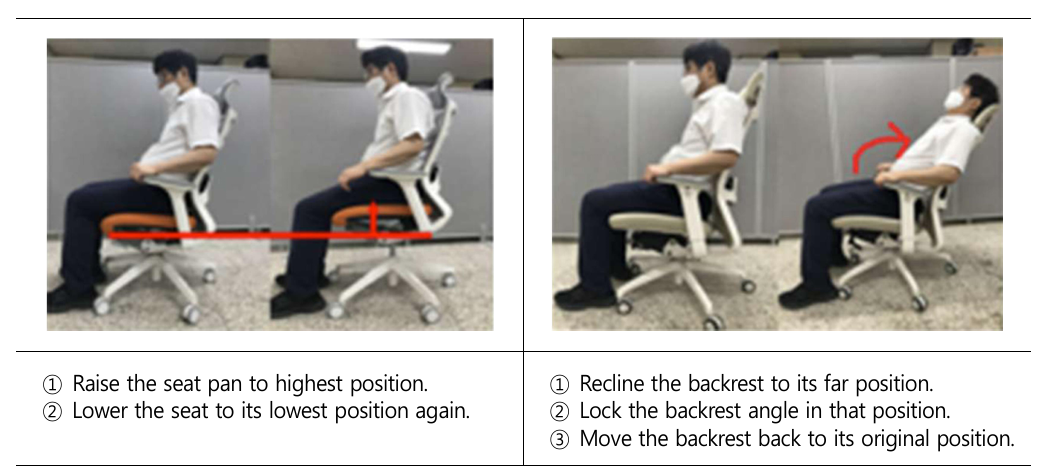

조작장치에 대한 사용성 평가 실험 결과에 대한 분석을 시행했다. 우선, 조작을 성공하기까지 시도한 횟수에 대해 Man-Whitney 비모수검정을 실시하였다. 유의수준 0.01 기준, 사무용 의자 A가 B에 비해 좌판 포워딩(p=0.006)과 팔걸이 조절(p=0.000)에서 시도 횟수가 적었던 것으로 나타났다. 즉 더 쉽게 조작장치를 찾아 조작에 성공하였다. 유의수준 0.05 기준으로는 요추지지대의 조작에서도 사무용 의자 A가 B에 비해 더 빠른 횟수 안에 성공하였다(p=0.036) (Table 2). 나머지 조작 기능에서는 통계적으로 유의한 차이는 없었으나, 전반적으로 사무용 의자 A가 B에 비해 조작 횟수가 적은 것으로 나타났다(Figure 5).

|

Chair |

Adjust backrest |

Adjust seat |

Adjust seat |

Adjust seat |

Adjust |

Adjust lumbar |

Adjust tilting |

|

A |

2.6 |

2.1 |

4.1 |

2.7 |

1.6 |

2.3 |

3.3 |

|

B |

2.7 |

1.8 |

4.2 |

4.1 |

3.1 |

3.5 |

3.5 |

|

p value |

0.898 |

0.817 |

0.706 |

0.006** |

0.000** |

0.036* |

0.381 |

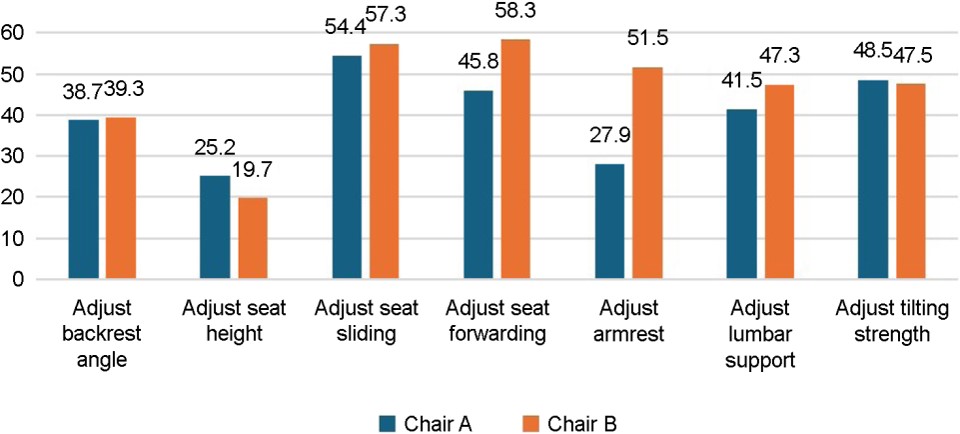

조작에 성공하기까지 걸린 시간에 대해서는 독립표본 T-검정을 실시하였다. 유의수준 0.01 기준 사무용 의자 A가 B에 비해 팔걸이 조절(p=0.000)에서 더 빨랐던 것으로 나타났으며, 유의수준 0.05 기준으로는 좌판의 포워딩에서 A가 B보다 더 빨랐던 것으로 나타났다

(Table 3). 통계적으로 유의미한 차이는 아니지만, 등판 각도 조절, 좌판 깊이 조절, 요추지지대 조절에서도 사무용 의자 A가 B보다 더 빨리 조작을 완수할 수 있었다(Figure 6).

|

Chair |

Adjust backrest |

Adjust seat |

Adjust seat |

Adjust seat |

Adjust |

Adjust lumbar |

Adjust tilting |

|

A |

38.7 |

25.2 |

54.4 |

45.8 |

27.9 |

41.5 |

48.5 |

|

B |

39.3 |

19.7 |

57.3 |

58.3 |

51.5 |

47.3 |

47.5 |

|

p value |

0.719 |

0.753 |

0.131 |

0.034* |

0.000** |

0.253 |

0.646 |

사용성 평가는 주로 전자적 표시장치와 조작장치를 많이 포함하고 있는 정보통신기기에 대해 이루어져 왔다. 반면 가구나 단순한 기기들은 시각적, 인지적 정보처리 과정이 복잡하지 않아 사용성 평가가 거의 이루어지지 않았다. 그러나 가구 중 사무용 의자는 상대적으로 많은 조절 부위를 가지고 있다. 그리고 이러한 조절은 주로 기계적 조작 방법에 의해 이루어진다. 그래서 조작장치가 조작 기구 가까이 놓여야 해서 눈에 잘 띄지 않는 좌판 아래쪽에 많이 위치한다. 또한 조작장치의 형상이나 조작 내용을 알리는 아이콘 등에 대한 표준이 없다 보니 사용자에게 사무용 의자의 조작장치는 매우 생소한 형편이다. 그러다 보니 많은 소비자들이 자신이 사용하는 사무용 의자에 많은 조절 기능이 있다는 것을 모르고 있거나 조작하는 방법도 잘 모르고 있는 것이 사실이다.

본 연구는 이러한 상황에서 사무용 의자의 조작장치의 설계에 대한 관심을 가지고, 그간의 조작 방법을 개선하였으며 조작장치에 대한 시인성과 아이콘 등을 향상시켰다.

표시장치나 조작장치 라벨에 아이콘을 사용하는 것은 정보 전달을 쉽고, 빠르게 하여 사용성을 향상시키는 것으로 알려져 있다(Gittens, 1986). 사무용 의자 B에는 좌판 슬라이딩 조작장치에 어떠한 아이콘과 방향 표시가 되어 있지 않고, 좌판 경사각(seat pan forwarding) 조절도 아이콘 없이 방향만 겨우 표시되어 있다. 이에 반해 사무용 의자 A는 아이콘과 방향 표시도 모두 하고 있어 의미 전달을 확실히 하고 있다(Figure 3).

아이콘을 사용하더라도 휘도 대비(luminance contrast)에 따라 시인성이 달라지고 이는 사용성에 영향을 미칠 수 있다. 일반적으로 휘도 대비가 높을수록 시인성이 좋아진다(Mukhopadhyay, 2020). 사무용 의자 A와 B에서 등판 각도, 좌판 높이, 틸팅 강도 조작장치에서 유사한 아이콘과 방향 표시를 사용하고 있으나 Figure 3에 나타나 있듯이 사무용 의자 A는 대비를 높게 해서 아이콘과 방향 표시의 시인성을 크게 향상시켰다.

그 밖에 사무용 의자 A는 팔걸이 조작장치가 손가락에 확실히 걸리도록 여유 공간을 두었으며 허리지지대의 깊이 조절에도 별도의 레버를 부착해 조작이 용이하도록 했다.

이러한 사무용 의자 조작장치의 개선 효과는 본 실험에서 이루어진 조작장치 사용성 평가를 통해 확인할 수 있었다. 좌판 높이 조절을 제외한 모든 항목에서 작업 완수 시간과 에러의 감소가 나타났고, 특별히 사무용 의자 A 개발 시 주안점을 둔 좌판의 포워딩, 팔걸이 조절, 요추지지대 조절 등에서 통계적으로도 유의미한 차이를 확인하였다. 이러한 개선은 앉아서도 손에 잘 걸리는 부위에 조작장치를 위치시키고, 형상을 개선하고, 조작장치에 표시된 아이콘 등을 개선한 것에 기인한 것으로 보인다.

본 연구의 결과는 향후 사무용 의자의 조작장치 설계와 개선의 기초 자료로 사용될 수 있을 것이다. 또한 본 연구에서 시도한 사무용 의자 조작장치의 사용성 평가 방법은 향후 유사한 실험 연구에 참조가 될 수 있을 것이다.

References

1. Cardoso, M.R., Cardenas, A.K. and Albert, W.J., A biomechanical analysis of active vs static office chair designs. Applied Ergonomics, 2021.

Google Scholar

2. Ellegast, R.P., Kraft, K., Groenesteijn, L., Krause, F., Berger, H. and Vink, P., Comparison of four specific dynamic office chairs with a conventional office chair: impact upon muscle activation, physical activity and posture, Applied Ergonomics, 43(2), 296-307, 2012.

Google Scholar

3. Gittens, D., Icon-based human-computer interaction, International Journal of Man-Machine Studies, 24, 519-543, 1986.

Google Scholar

4. Groenesteijn, L., Vink, P., de Looze, M. and Krause, F., Effects of differences in office chair controls, seat and backrest angle design in relation to tasks, Applied Ergonomics, 40(3), 362-370, 2009.

Google Scholar

5. Kwak, W.M., Hong, S.S. Jung, S.G., Lee, S.D., Lee, D.C. and Yoon, H.Y., Ergonomic design of office chair, Archives of Design Research, 73-80, 1999.

6. Lee, Y.K., Park, H.S. and Kim, D.S., Ergonomic analysis of office chairs and desks against Ministry of Labor Notification and Korean Standards, J. of Korean Society of Occupational and Environmental Hygiene, 19(1), 16-24, 2009.

Google Scholar

7. Mukhopadhyay, P., Ergonomics for the layman: Applications in design, CRC Press, 2020.

Google Scholar

8. Noh, S.H., A study on the comfort evaluation index of the office chair through measurement of body pressure distribution, Master Thesis, Yonsei Univ., 2014.

9. Park, S.C., Lee, Y.S. and Kim, D.J., "Development of office chair for lumbar support", Proceedings of Spring Conference of KSME, (pp. 276-380), 2000.

10. Park, J.H., Heo, M.J. and Yoon, J., Ergonomic evaluations of office chairs: LAVO and VOLF, Ergonomics Society of Korea, 2022.

11. Underwood, D. and Sims, R., Do office workers adjust their chairs? End-user knowledge, use and barriers to chair adjustment, Applied Ergonomics, 77, 100-106, 2019.

Google Scholar

12. Yeo, M.W., Lee, D.C. and Nah, K., "User satisfaction survey through the ergonomic evaluation of office chairs", Proceedings of Conference of Ergonomics Society of Korea, (pp. 460-463), 2006.

13. Zemp, R., Taylor, W.R. and Lorenzetti, S., Are pressure measurements effective in the assessment of office chair comfort/discomfort? A review, Applied Ergonomics, 48, 273-282, 2015.

Google Scholar

PIDS App ServiceClick here!