eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Won-Jin Kim

, Kyung-Sun Lee

10.5143/JESK.2025.44.3.267 Epub 2025 July 08

Abstract

Objective: The aim of this study is to analyze the relationships among personal factors, Working Ability Index (WAI), and Job Stress of tire manufacturing worker.

Background: Musculoskeletal disorders are affected by not only physical factors such as repetitive movements, inappropriate postures, and handling heavy objects, but also mental factors such as work ability and job stress. The Work Ability Index (WAI) is a questionnaire tool developed for the purpose of evaluating and managing workers' work ability, and is evaluated by considering the worker's physical and mental qualities. Job stress is a physical and mental harmful reaction that occurs while performing a job and has a significant impact on work environment and health.

Method: The survey was divided into three parts: personal factors, Work Ability Index (WAI), and Job Stress. The personal factors included 6 sub items: age group, years of work, leisure activities, diseases, previous injuries, and level of physical load. Statistical analyses were conducted to examine the relationships between personal factors and WAI (total score and subcategories), personal factors and Job Stress (total score and subcategories), and between WAI and Job Stress. Statistical analyses, including ANOVA and correlation analysis, were performed using SPSS (p<0.05).

Results: WAI scores were significantly related to age group, disease, previous injuries, and level of physical load. Job stress scores showed significant differences across age group, years of work, leisure activities, and level of physical load.

Conclusion: This study revealed significant relationships among personal factors, WAI, and job stress. However, there are limitations in generalization, because this study was conducted exclusively on tire manufacturing workers, its generalizability is limited. Thus, Further studies are needed in various industries.

Application: Understanding the relationship between personal characteristics, work ability, and job stress can help identify workers at risk for musculoskeletal disorders and guide interventions, such as job rotation to prevent these disorders.

Keywords

WMSDs (Work Musculoskeletal disorders) WAI (Work Ability Index) Job stress

작업관련성 근골격계질환(WMSDs)이란 작업에서 사용되는 신경 및 근육 등에 만성적으로 나타나는 손상을 통칭한다(Kim and Chang, 2011). 고용노동부에서 발표한 산업재해현황에 따르면, 2023년 근골격계질환자수는 13,010명으로 전체 직업성질병자 수의 55% 이상을 차지하는 것으로 나타났다(Ministry of Employment and Labor, 2023). 근골격계질환은 반복적인 동작, 부적절한 작업자세, 중량물 취급 등의 물리적 요인뿐만 아니라, 작업능력, 직무스트레스 등 인지 및 정신적 요인이 복합적으로 작용하여 작업관련성 근골격계질환 발생에 영향을 미친다고 하였다(Greggi et al., 2024). Kim et al. (2010)은 이러한 근골격계질환이 작업자들의 작업능력 저하, 의료비용증가, 결근 및 생산성 저하 등으로 이어져 산업에 부정적인 영향을 미칠 수 있다고 언급하였다. 따라서 근골격계질환을 발생시키는 물리적인 요인 뿐 아니라 근로자의 작업능력, 직무스트레스, 그리고 작업자의 개인 특성 등을 종합적으로 연구할 필요가 있다.

작업능력지수(Work Ability Index)는 특정 작업에 대하여 작업자의 작업능력을 평가 및 관리하기 위한 목적으로 개발된 설문 도구이다(Ilmarinen, 2007). 이는 작업자의 신체적, 정신적 자질, 건강상태, 작업능력에 대한 자가진단 등을 고려하여 평가된다. 작업능력지수와 관련된 선행연구들을 살펴보면, Hwang et al. (2022)은 50대 이상 고령 작업자들은 작업능력지수가 감소하는 경향을 나타냈으며, 특히 근골격계질환에 쉽게 노출된다고 하였다. Kloimüller et al. (2000)은 작업자의 연령이 증가할수록 신체적, 정신적 능력은 저하되어 종합적인 작업능력지수가 감소된다고 하였다. Kim and Chang (2011)은 연령과 근속년수에 대해 각각 근골격계질환 증상 정도와 작업능력지수를 통계분석 하였고, 그 결과 근골격계질환 증상과 작업능력지수는 유의한 관계를 가지며, 근골격계질환 증상이 심할수록 작업능력이 낮게 도출되었다고 설명하였다. Magnavita et al. (2024)는 작업능력지수 분석을 통해 작업자의 작업능력을 파악하고, 작업능력에 따라 작업자의 배치, 휴식시간 설정 등에 활용하면 근골격계질환을 사전에 예방하는데 효과적이라고 권고하였다.

Beehr and Newman (1978)는 직무스트레스(Jobstress)를 "직무에서 필요한 능력, 자원이 작업자의 능력, 자원과 일치하지 않았을 때 발생하는 유해한 신체적 및 정서적 반응"으로 정의하고, 직무를 수행하는 과정에서 발생하는 스트레스는 근로자의 건강 및 삶의 질에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 여러 질병에 노출된 위험을 증가시킨다고 하였다. Kim and Bae (2006)은 업무량이 많고 부자연스러운 작업자세가 많이 발생하는 부서에서 직무스트레스가 높고, 심혈관계질환, 근골격계질환이 발생할 가능성이 높다고 하였다. 또한 Kang et al. (2011)에 의하면 역학적, 생태학적, 사회적 모델을 통해 스트레스가 중추신경계, 자율신경계, 면역계를 통해 근골격계에 영향을 미칠 수 있다고 하였다.

국내 사업장에서 근골격계질환을 발생시키는 요인을 면밀히 파악하고 이를 기반으로 근골격계질환 예방 전략 및 개선안을 수립하기 위해서는 작업자들의 개인 특성, 작업능력 및 직무스트레스가 근골격계질환에 어떤 관계성을 나타내는지 파악할 필요가 있다. 국외 연구를 살펴보면, 개인 특성 변수, 작업능력지수와 직무스트레스의 관계에 대한 연구가 직종별로 다양하게 진행되고 있으나, 국내에서는 다양한 직종을 대상으로 연구가 진행되고 있지 않다. 근골격계질환의 발생요인, 직무스트레스의 발생요인, 작업자 개인 특성 정보는 직종에 따라 많은 차이가 발생함에도 불구하고 다양한 직종 및 근로자를 대상으로 진행한 국내 연구는 현저히 부족하다. 따라서, 본 연구에서는 타이어 제조업 근로자들을 대상으로 개인 특성 변수, 작업능력지수, 직무스트레스 간의 관계를 심층적으로 파악하는 것을 목적으로 한다.

2.1 Survey participants

본 연구는 국내 타이어 제조업 A공장에서 생산 및 관리 작업을 수행하고 있는 작업자 358명을 대상으로 실시하였다. 조사 대상 부서는 제조 1팀, 제조 2팀, OA팀, 생산관리팀, 설비팀, 성능평가팀, 안전환경팀, 기타 등이었다.

2.2 Questionnaires

2.2.1 Personal factor

작업자 개인 특성 파악을 위한 설문항목은 연령대, 근속년수, 여가활동여부, 질병 유무, 과거부상 유무, 육체적 부담 정도로 6개의 항목으로 구성되었다. 연령대는 20대부터 60대까지 5가지 범주로 설정하였고, 근속년수는 5년 단위로 5년 이하부터 35년 이상까지 8가지 범주로 설정하였다. 질병 유무와 과거부상 유무는 "예", "아니오"로 작성하였으며, 육체적 부담 정도는 "전혀 힘들지 않음" ~ "매우 힘듦"으로 5가지 범주로 작성하였다.

2.2.2 WAI (Work Ability Index)

작업능력지수(WAI) 평가를 위한 설문지는 ENWHP (European Network for Workplace Health Promotion)의 'Healthy Work in an Ageing Europe'에서 개발한 질문을 반영하였다. 작업능력지수(WAI)의 평가항목은 Table 1에 나타내었다. 작업능력지수 평가 설문은 청년기를 기준으로 현재의 작업능력, 질병, 병가일 수, 자가진단, 정신적 자질 등 총 7가지 항목을 평가하여 매우 좋음, 좋음, 보통, 나쁨의 4가지 등급으로 작업능력을 구분하는 방법이다.

|

Sub items |

Point |

Evaluation method |

|

1. Current work ability

compared with the lifetime best |

0~10 |

0 point:

completely unable to work 10

point: work ability at present |

|

2. Work ability in relation

to the demands of the job |

2~10 |

2

point: very poor 10 point:

very good |

|

3. Number of current

diseases diagnosed by a physician |

1~7 |

1

point: 5 or more 7 point:

none |

|

4. Estimated work

impairment due to diseases |

1~6 |

1 point:

I am entirely unable to work 6 point:

there is no hindrance |

|

5. Sick leave during the past

year (12 months) |

1~5 |

1

point: 100~365 days 5

point: none at all |

|

6. Own prognosis of work

ability two years from now |

1, 4, 7 |

1 point:

unlikely 4 point:

no certain 7 point:

relatively certain |

|

7. Mental resources |

1~4 |

1

point: very poor 4

point: very good |

2.2.3 Job stress

직무스트레스 평가(Job Stress)를 위한 설문지는 '한국인 직무스트레스 측정도구(KOSS)'으로 구성하였다. 이 측정도구는 한국인을 대상으로 직무스트레스를 평가하는 표준화된 도구로, 다양한 분야에서 타당성이 검증된 도구이다(Jang et al., 2005). 설문지는 사용성과 효율성을 확보하기 위해 개발된 단축형을 사용하였으며, 직무요구, 직무자율, 관계갈등, 직무불안정, 조직체계, 보상부적절, 직장문화로 7가지 영역을 통해 24개의 문항으로 구성하였다(Table 2). 각 영역별 환산점수는 "(실제점수-문항 수)×100/(예상 가능한 최고점수-문항 수)"로 계산되고, 직무스트레스 점수는 "(각 7개 영역의 환산점수의 총합)/7"으로 계산하였다. 그 이후 전국 참고치를 바탕으로 하위 25%, 하위 50%, 상위 50%, 상위 25%에 평가점수가 해당하는 범주를 매칭하였다. 분석에는 4가지의 범주로 사용하였다. 직무스트레스의 총점이 높을수록 스트레스의 수준이 높은 것으로 평가한다.

|

Category |

Categorized point |

Evaluation method |

|

1. Job demands |

1~4 |

The higher the point, the higher the relative

job demands |

|

2. Job autonomy |

The higher the point, the higher the

relative job autonomy |

|

|

3. Interpersonal conflict |

The higher the point, the higher the

relative interpersonal conflict |

|

|

4. Job insecurity |

The higher the point, the higher the relative

job insecurity |

|

|

5. Organizational system |

The higher the point, the less systematic

the organization is |

|

|

6. Lack of reward |

The higher the point, the more inadequate

the reward system is |

|

|

7. Workplace culture |

The higher the point, the more the workplace

culture is a relative stressor |

2.3 Procedure and experimental design

설문지는 온라인 설문조사 플랫폼(Google survey)을 이용하여 개발하였으며, 근로자에게 랜덤하게 배포하여 응답을 취합하였다. 설문지는 크게 3파트(개인 특성 파악, 작업능력지수(WAI), 직무스트레스(Job Stress))를 조사하기 위해 구성되었으며, 모든 문항은 선택형으로 구성하였다. 본 설문에는 총 372명이 참여하였지만 설문응답의 성실도와 완성도가 미비한 설문자의 설문지는 분석에서 제외하였으며, 통계분석 시에는 총 358명의 자료를 사용하였다. 통계분석을 위한 독립변수는 개인 특성 변수이며 종속변수는 작업능력지수, 작업능력지수의 세부 항목별 점수, 직무스트레스 점수, 직무스트레스의 세부 항목별 점수이다(Table 3). 통계분석에는 SPSS Statistics 21.0을 사용하였으며, 독립변수가 종속변수에 미치는 영향을 통계적으로 검증하기 위하여 유의수준 0.05로 한 분산분석(ANOVA), 그룹간 차이를 분석하기 위한 Duncan test와 변수와의 상관성을 분석하긴 Pearson 상관분석을 실시하였다.

|

Independent variable |

Dependent variables |

|

6 personal property |

WAI score |

|

WAI's 7 sub items |

|

|

Job stress score |

|

|

Job stress's 7

sub items |

3.1 Worker personal property

통계분석에 활용된 조사 대상 중 남성이 353명으로 98.6%를 차지했으며, 여성은 5명으로 1.4%를 차지하였다. 이와 같이 남성 대상자가 많은 이유는 타이어 제조업의 특성상 작업의 강도가 높기 때문에 대부분의 작업자가 남성으로 구성되어 있기 때문이다. 설문조사 응답자의 평균연령은 45.6세(SD=9.54)이며, 조사한 연령대 중 50대가 43.6%, 40대가 27.4%, 30대가 20.9% 순으로 많았다. 평균 근속년수는 16.2년(SD=10.94)이었으며, "25년 이상 30년 미만"의 비율이 20.9% (n=75)로 가장 높았다. 여가활동여부에 대해서는 50%의 설문응답자가 "여가활동을 하고 있다"고 응답하였으며, 질병 유무에 대해서는 8.7%의 설문응답자가 "질병에 걸린 적이 있다"고 응답하였다. "과거부상을 당한 적이 있는지"에 대한 항목에는 33.5%가 있다고 응답하였다. 육체적 부담에 대한 항목에서는 33.8%의 설문응답자가 "견딜 만 하다"고 응답하였고, 27.7%의 설문응답자가 "힘들다"고 응답하였다(Table 4).

Personal factors |

Section |

M |

SD |

N |

% |

|

Age group |

20 |

45.6 |

9.54 |

23 |

6.4% |

|

30 |

75 |

20.9% |

|||

|

40 |

98 |

27.4% |

|||

|

50 |

156 |

43.6% |

|||

|

60 |

6 |

1.7% |

|||

|

Year of works |

0~5 |

16.19 |

10.94 |

63 |

17.6% |

|

5~10 |

57 |

15.9% |

|||

|

10~15 |

53 |

14.8% |

|||

|

15~20 |

34 |

9.5% |

|||

|

20~25 |

25 |

7.0% |

|||

|

25~30 |

75 |

20.9% |

|||

|

30~35 |

50 |

14.0% |

|||

|

35~ |

1 |

0.3% |

|||

|

Leisure activities |

Yes |

179 |

50.0% |

||

|

No |

179 |

50.0% |

|||

|

Absence or presence of disease |

Presence |

31 |

8.7% |

||

|

Absence |

327 |

91.3% |

|||

|

Absence or presence of |

Presence |

120 |

33.5% |

||

|

Absence |

238 |

66.5% |

|||

|

Level of physical load |

No hard at all |

10 |

2.7% |

||

|

Bearable |

121 |

33.8% |

|||

|

A little hard |

78 |

21.8% |

|||

|

Hard |

99 |

27.7% |

|||

|

Very hard |

50 |

14.0% |

|||

3.2 WAI (Work Ability Index)

3.2.1 ANOVA of WAI score

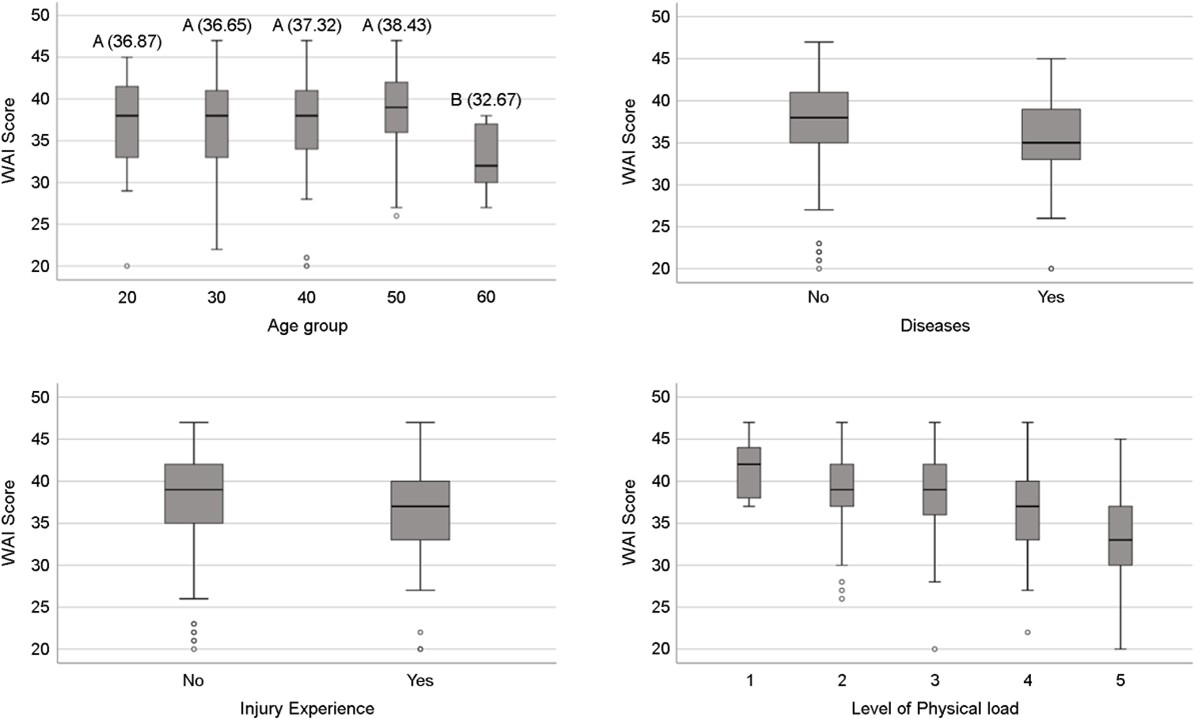

분산분석 결과, 작업능력지수(WAI) 총점은 연령대(p=0.015), 질병 유무(p=0.003), 과거부상 유무(p=0.036), 육체적 부담 정도(p=0.000)에 따라 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다(Table 5). Duncan test 결과, 연령대에 따른 WAI 총점에서 60대는 32.67점으로 다른 연령대와 유의하게 낮은 평균을 보여 단독 집단으로 분류되었으며, 20대부터 50대까지는 동일한 집단에 포함되어 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다.

|

Personal property |

df |

F |

p-value |

|

Age group |

4 |

3.137 |

0.015 |

|

Absence or presence of diseases |

1 |

8.794 |

0.003 |

|

Absence or presence of previous

injuries |

1 |

4.443 |

0.036 |

|

Level of physical load |

4 |

18.563 |

0.000 |

|

*p=0.005 |

|||

연령대별 작업능력지수(WAI) 총점의 차이를 살펴보면, 50대(38.43, SD=4.35)가 가장 높았으며, 60대(32.67, SD=4.37)가 가장 낮았다. 질병의 유무에 따라서는 질병을 진단받은 적이 있는 그룹(34.90, SD=6.05)의 작업능력지수(WAI) 총점이 질병을 진단받은 적이 없는 그룹(37.81, SD=5.13)의 작업능력지수(WAI) 총점보다 낮게 나타났다. 과거부상의 유무에 따라서도 과거에 부상을 입었던 적이 없는 그룹(37.97, SD=5.35)이 과거부상을 입었던 적이 있는 그룹(36.73, SD=5.27)보다 작업능력지수(WAI) 총점이 높게 나타났다(Figure 1). 육체적 부담에 따른 작업능력지수(WAI) 총점의 차이를 살펴보면, 육체적 부담이 커질수록 작업능력지수(WAI) 총점이 감소하며, 작업자간 분포가 커지는 것으로 나타났다.

3.2.2 ANOVA of WAI's sub items

작업능력지수(WAI)의 하위 분류별 분산분석 결과, 연령대에 따라서는 작업능력지수(WAI)의 하위 항목인 "1. Current work ability compared with the lifetime best" (p=0.000), "3. Number of current diseases diagnosed by a physician" (p=0.000), "6. Own prognosis of work ability two years from now" (p=0.001)와 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. 근속년수에 따라서는 "1. Current work ability compared with the lifetime best" (p=0.000), "3. Number of current diseases diagnosed by a physician" (p=0.000), "5. Sick leave during the past year (12 months)" (p=0.012), "6. Own prognosis of work ability two years from now" (p=0.001)와 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. 여가활동여부에 따라서는 "2. Work ability in relation to the demands of the job" (p=0.033), "7. Mental resources" (p=0.011)에서 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. 질병 유무에 따라서는 "1. Current work ability compared with the lifetime best" (p=0.015), "3. Number of current diseases diagnosed by a physician" (p=0.006), "4. Estimated work impairment due to diseases" (p=0.010), "7. Mental resources" (p=0.031) 항목에서 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. 과거부상 유무는 "3. Number of current diseases diagnosed by a physician" (p=0.000) 항목과 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. 육체적 부담 정도에 따라서는 "1. Current work ability compared with the lifetime best" (p=0.043), "2. Work ability in relation to the demands of the job" (p=0.002), "4. Estimated work impairment due to diseases" (p=0.000), "6. Own prognosis of work ability two years from now" (p=0.000)와 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다(Table 6).

|

Personal factors |

WAI's sub items |

df |

F |

p-value |

|

Age group |

1 |

4 |

7.820 |

0.000 |

|

3 |

9.886 |

0.000 |

||

|

6 |

4.604 |

0.001 |

||

|

Years of works |

1 |

7 |

4.518 |

0.000 |

|

3 |

6.202 |

0.000 |

||

|

5 |

2.605 |

0.012 |

||

|

6 |

3.630 |

0.001 |

||

|

Leisure activities |

2 |

1 |

4.607 |

0.033 |

|

7 |

6.608 |

0.011 |

||

|

Absence or presence of diseases |

1 |

1 |

6.030 |

0.015 |

|

3 |

7.507 |

0.006 |

||

|

4 |

6.774 |

0.010 |

||

|

7 |

4.711 |

0.031 |

||

|

Absence of presence of previous

injuries |

3 |

1 |

33.645 |

0.000 |

|

Level of physical load |

1 |

4 |

2.486 |

0.043 |

|

2 |

4.303 |

0.002 |

||

|

4 |

8.751 |

0.000 |

||

|

6 |

27.048 |

0.000 |

||

|

- WAI Items; 1) Current work ability

compared with the lifetime best, 2) Work ability in relation to the demands

of the job, 3) Number of current diseases diagnosed by a physician, 4)

Estimated work impairment due to diseases, 5) Sick leave during the past year

(12 months), 6) Own prognosis of work ability two years from now, 7) Mental

resources *p=0.005 |

||||

연령대에 따른 작업능력지수(WAI)의 하위평가 항목의 관계를 살펴보면, "1. Current work ability compared with the lifetime best"에서는 50대(8.27, SD=1.52)가 최상의 작업능력과 비교했을 때 현재작업능력이 최상의 작업능력에 가장 가깝게 나타났으며, "3. Number of current diseases diagnosed by a physician"에서는 20대(6.26, SD=1.39)가 질병이나 부상을 진단받은 적이 적음에 가까웠고, 60대(3.00, SD=1.10)가 가장 낮은 점수로 질병이나 부상을 진단받은 적이 많게 나타났다. "6. Own prognosis of work ability two years from now"에서는 50대(6.37, SD=1.28)의 점수가 가장 높게 나타났다. 근속년수에 따른 작업능력지수(WAI) 하위평가 항목 간 관계에서는 "1. Current work ability compared with the lifetime best"에서는 25년 이상 30년 미만(8.40, SD=1.17)에서 현재작업능력이 최상의 작업능력에 가장 가깝게 나타났으며, "3. Number of current diseases diagnosed by a physician" 항목에 대해서는 5년 미만인 그룹(5.46, SD=1.94)에서 질병 · 부상 횟수가 가장 적게 나타났다. "5. Sick leave during the past year (12 months)"에서는 10년 이상 15년 미만 그룹에서 가장 많게 나타났다. "6. Own prognosis of work ability two years from now" 항목에서는 25년 이상 30년 미만 그룹(6.52, SD=1.11)의 점수가 가장 높게 나타났다.

여가활동여부에 따른 작업능력지수(WAI) 하위평가 항목 관계에서는 "2. Work ability in relation to the demands of the job" 항목에서 여가활동을 하는 그룹(6.70, SD=1.52)이 하지 않는 그룹(6.36, SD=1.44)보다 작업필요능력과 비교한 현재작업능력 점수가 높게 나타났다. "7. Mental resources" 항목에 대해서는 여가활동을 하는 그룹(2.45, SD=0.93)이 하지 않는 그룹(2.20, SD=0.92)보다 점수가 높게 나타났다. 질병의 유무에 따른 작업능력지수(WAI) 하위평가 항목 간 관계에서 관계에서는 "1. Current work ability compared with the lifetime best", "3. Number of current diseases diagnosed by a physician", "4. Estimated work impairment due to diseases", "7. Mental resources" 항목에서는 질병을 진단받은 적이 없는 그룹이 높게 나타났다.

육체적 부담 정도에 따른 WAI 하위평가 항목 간 관계에서는, "1. Current work ability compared with the lifetime best", "2. Work ability in relation to the demands of the job", "4. Estimated work impairment due to diseases", "6. Own prognosis of work ability two years from now" 항목에서 모두 육체적 부담이 가장 큰 그룹에서 점수가 가장 낮게 나타났다.

3.2.3 Correlation analysis between personal factors and WAI score

개인 특성 변수와 작업능력지수(WAI) 총점의 상관분석 결과를 살펴보면, 작업능력지수(WAI) 총점과 육체적 부담 정도는 음의 상관관계를 나타냈다(r=-0.394, p=0.000). 작업능력지수(WAI) 총점과 과거부상 여부 간 상관관계는 음의 상관관계를 나타냈다(r=-0.111, p= 0.036) (Table 7).

|

Age |

Years of |

Leisure |

Absence or |

Absence or presence |

Level of |

|

|

WAI score |

0.096 |

0.091 |

0.093 |

-0.155* |

-0.111* |

-0.394* |

|

*p=0.005 |

||||||

3.2.4 Correlation analysis between WAI score and WAI's sub items

작업능력지수(WAI) 총점과 하위평가 항목 간의 상관분석 결과를 살펴보면, 작업능력지수(WAI) 총점과 "6. Own prognosis of work ability two years from now" 항목 간의 상관관계가 양의 상관관계를 나타냈다(r=0.704, p=0.000). "2. Work ability in relation to the demands of the job" 항목과 "5. Sick leave during the past year" 항목 간에는 가장 낮은 양의 상관관계를 나타냈다(r=0.121, p=0.022) (Table 8).

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

WAI score |

|

|

1 |

1 |

|||||||

|

2 |

0.453* |

1 |

||||||

|

3 |

-0.33 |

-0.059 |

1 |

|||||

|

4 |

0.213* |

0.268* |

0.173* |

1 |

||||

|

5 |

0.194* |

0.121* |

0.091 |

0.063 |

1 |

|||

|

6 |

0.401* |

0.278* |

0.052 |

0.407* |

0.195* |

1 |

|

|

|

7 |

0.307* |

0.284* |

0.091 |

0.314* |

0.170* |

0.410* |

1 |

|

|

WAI score |

0.697* |

0.612* |

0.388* |

0.572* |

0.313* |

0.704* |

0.592* |

1 |

|

- WAI Items; 1) Current

work ability compared with the lifetime best, 2) Work ability in relation to the

demands of the job, 3) Number of current diseases diagnosed by a physician,

4) Estimated work impairment due to diseases, 5) Sick leave during the past

year (12 months), 6) Own prognosis of work ability two years from now, 7)

Mental resources *p=0.005 |

||||||||

3.3 Results of job stress

3.3.1 ANOVA of job stress score

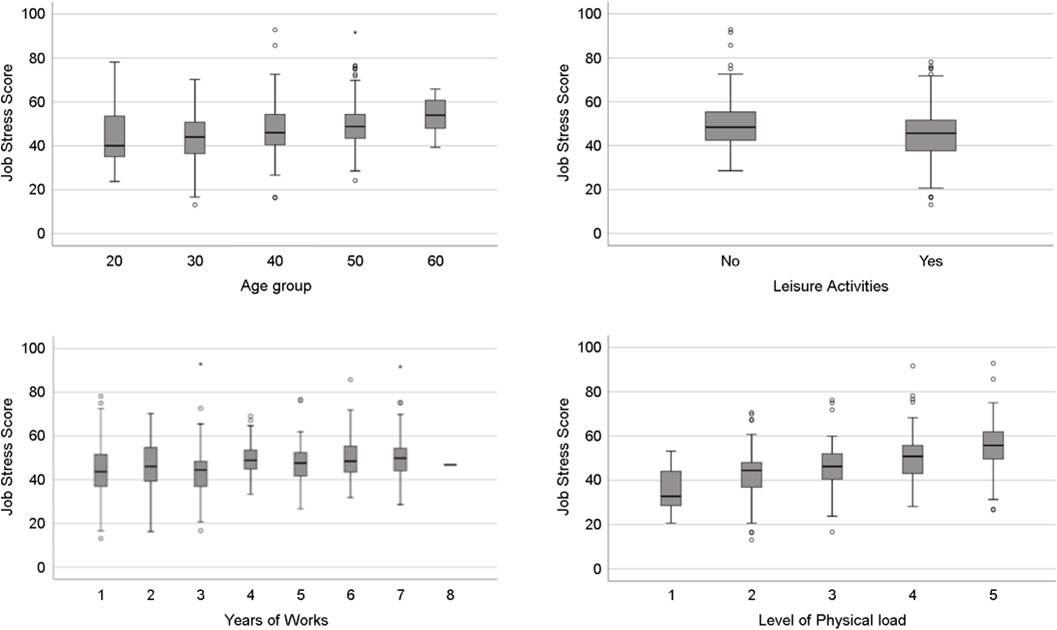

개인 특정요인과 직무스트레스 총점에 대한 분산분석 결과, 직무스트레스(Job stress) 총점은 연령대(p=0.002), 근속년수(p=0.047), 여가활동여부(p=0.000), 육체적 부담 정도(p=0.000)에 따라서 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다(Table 9).

|

Personal factors |

df |

F |

p-value |

|

Age group |

4 |

4.374 |

0.002 |

|

Years of works |

7 |

2.058 |

0.047 |

|

Leisure activities |

1 |

7.053 |

0.000 |

|

Level of physical load |

4 |

18.301 |

0.000 |

|

*p=0.005 |

|||

연령대에 따른 직무스트레스(Job stress) 총점을 살펴보면, 60대(53.64, SD=9.41)가 가장 높게 나타났으며, 연령대가 낮아질수록 직무 스트레스(Job stress) 총점이 감소하는 경향을 나타냈다. 근속년수에 따른 직무스트레스(Job stress) 총점은 30년 이상 35년 미만의 그룹(50.55, SD=11.45)에서 가장 높게 나타났으며, 10년 이상 15년 미만의 그룹(44.11, SD=13.06)에서 가장 낮게 나타났다. 여가활동여부에 따른 직무스트레스(Job stress) 총점은 여가활동을 하지 않는 그룹(49,46, SD=10.81)이 여가활동을 하는 그룹(45.15, SD=12.04)보다 높게 나타났다. 육체적 부담 정도에 따른 직무스트레스(Job stress) 총점은 육체적으로 매우 힘들다고 응답한 그룹(55.86, SD=12.79)이 가장 높게 나타났으며, 육체적 부담의 정도가 적을수록 직무스트레스(Job stress) 총점이 낮게 나타났다(Figure 2).

3.3.2 ANOVA of job stress's sub items

개인 특성요인과 직무스트레스 하의 분류 간의 분산분석 결과를 살펴보면, 연령대에 따라서는 직무자율(p=0.024), 관계갈등(p=0.000), 조직체계 항목(p=0.022)과 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. 근속년수에 따라서는 관계갈등(p=0.007), 직무불안정(p=0.011), 조직체계(p=0.047), 보상부적절(p=0.039) 항목에 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. 여가활동여부에 따라서는 직무자율(p=0.008), 직무불안정(p=0.046), 보상부적절 항목(p=0.016)과 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. 질병의 유무 항목은 관계갈등 항목(p=0.045)과 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈으며, 육체적 부담 정도에 따라서는 모든 항목과 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다(Table 10).

Section |

df |

F |

p-value |

|

|

Age group |

Job autonomy |

4 |

2.844 |

0.024 |

|

Interpersonal conflict |

8.201 |

0.000 |

||

|

Organizational system |

2.901 |

0.022 |

||

|

Years of works |

Interpersonal conflict |

7 |

2.811 |

0.007 |

|

Job insecurity |

2.664 |

0.011 |

||

|

Organizational system |

2.064 |

0.047 |

||

|

Lack of reward |

2.137 |

0.039 |

||

|

Leisure activities |

Job autonomy |

1 |

7.053 |

0.008 |

|

Job insecurity |

4.011 |

0.046 |

||

|

Lack of reward |

5.872 |

0.016 |

||

|

Diseases |

Interpersonal conflict |

1 |

4.033 |

0.045 |

|

Level of physical load |

Job demands |

4 |

2.486 |

0.043 |

|

Job autonomy |

3.181 |

0.014 |

||

|

Interpersonal conflict |

2.710 |

0.030 |

||

|

Job insecurity |

4.208 |

0.002 |

||

|

Organizational system |

10.764 |

0.000 |

||

|

Lack of reward |

13.462 |

0.000 |

||

|

Workplace culture |

9.868 |

0.000 |

||

|

*p=0.005 |

||||

연령대에 따른 직무스트레스(Job stress) 평가항목 점수를 살펴보면, 직무자율에 있어 20대(2.87, SD=0.92)가 가장 높은 점수를 나타냈으며, 관계갈등 항목(3.30, SD=1.03)과 조직체계 항목(2.33, SD=1.51)에서는 60대가 가장 높은 점수를 나타냈다.

근속년수에 따른 직무스트레스(Job stress) 평가항목 점수를 살펴보면, 관계갈등에 있어서 25년 이상 30년 미만 그룹(2.96, SD=1.01)과 30년 이상 35년 미만인 그룹(2.96, SD=1.01)에서 가장 높은 점수를 나타냈다. 직무불안정 항목에서는 10년 이상 15년 미만 그룹(1.70, SD=0.95)에서 가장 낮게 나타났으며, 35년 이상인 그룹(3.00, 0.00)에서 가장 높게 나타났다. 조직체계 항목에서는 10년 이상 15년 미만인 그룹(1.83, SD=1.05)에서 가장 낮게 나타났으며, 30년 이상 35년 미만인 그룹(2.42, SD=1.01)에서 가장 높게 나타났다. 보상부적절 항목에서는 15년 이상 20년 미만 그룹(2.38, SD=0.92)에서 가장 높게 나타났다.

여가활동여부에 따른 직무스트레스(Job stress) 평가항목 점수를 살펴보면, 모든 항목(직무자율, 직무불안정, 보상부적절)에서 여가활동을 하지 않는 그룹의 점수가 높게 나타났다. 질병 유무에 따른 직무스트레스(Job stress) 평가항목 점수를 살펴보면, 관계갈등 항목에서 질병이 있는 그룹(3.03, SD=1.02)이 없는 그룹(2.67, SD=0.95)보다 점수가 더 높게 나타났다. 마지막으로, 육체적 부담 정도에 따른 직무스트레스(Job stress) 평가항목 점수를 살펴보면, Job stress의 7가지 평가항목 모두에서 육체적 부담의 정도가 큰 그룹에서 가장 높은 점수를 나타냈다.

3.3.3 Correlation analysis between personal factors and job stress score

개인 특성 변수와 직무스트레스(Job stress) 총점의 상관분석 결과, 직무스트레스(Job stress) 총점과 육체적 부담 정도가 가장 높은 양의 상관관계를 나타냈다(r=0.409, p=0.000). 직무스트레스(Job stress) 총점은 다른 변수들과 대비하여 근속년수와 가장 낮은 양의 상관관계를 나타냈다(r=0.171, p=0.001). 반면, 직무스트레스(Job stress)는 여가활동여부와는 음의 상관관계를 나타냈다(r=-0.186, p=0.000) (Table 11).

|

Age |

Years of |

Leisure |

Absence or |

Absence or presence |

Level of |

|

|

Job stress score |

0.201* |

0.171* |

-0.186* |

0.006 |

0.012 |

0.409* |

|

*p=0.005 |

||||||

3.3.4 Correlation analysis between job stress's sub items and job stress score

직무스트레스(Job stress) 총점과 하위평가 항목 간 상관분석 결과, 직무스트레스(Job stress) 총점과 보상부적절 항목은 다른 항목들과 대비하여 가장 높은 양의 상관관계를 나타냈다(r=0.765, p=0.000). 관계갈등 항목과 직무요구 항목 간 상관관계는 다른 항목들보다 낮은 상관관계를 나타냈다(r=0.104, p=0.049) (Table 12).

|

Job |

Job |

Interpersonal |

Job |

Organizational |

Lack of |

Workplace |

Job stress |

|

|

Job

demands |

1 |

|||||||

|

Job

autonomy |

0.086 |

1 |

||||||

|

Interpersonal conflict |

0.104* |

0.227* |

1 |

|||||

|

Job

insecurity |

0.207* |

0.115* |

0.131* |

1 |

||||

|

Organizational |

0.403* |

0.150* |

0.275* |

0.357* |

1 |

|||

|

Lack of reward |

0.345* |

0.299* |

0.321* |

0.394* |

0.576* |

1 |

||

|

Workplace |

0.350* |

0.144* |

0.191* |

0.291* |

0.440* |

0.411* |

1 |

|

|

Job stress |

0.525* |

0.441* |

0.463* |

0.596* |

0.693* |

0.765* |

0.571* |

1 |

|

*p=0.005 |

||||||||

3.4 WAI and job stress

3.4.1 ANOVA

작업능력지수(WAI)와 직무스트레스(Job stress) 간의 분산분석 결과를 살펴보면, 작업능력지수(WAI) 총점은 직무요구(p=0.000), 직무불안정(p=0.008), 조직체계(p=0.030), 보상부적절(p=0.000), 직장문화 항목(p=0.001)과 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다. Job stress 총점은 "2. Work ability in relation to the demands of the job" (p=0.000), "4. Estimated work impairment due to diseases" (p=0.000), "6. Own prognosis of work ability two years from now" (p=0.000), "7. Mental resources" (p=0.000) 항목과 통계적으로 유의미한 차이를 나타냈다(Table 13). 문항 2는 2점, 4점, 5점, 6점, 7점, 8점, 9점, 10점으로 총 8개의 집단으로 나뉘었으며, 문항 4는 1점부터 6점으로 총 6개 집단으로 구성되었다. 문항 6은 1점, 4점, 7점으로 3개의 집단으로 구성되었으며, 문항 7은 0.0점부터 4.0점까지 0.3 간격으로 응답한 총 13개 세부 집단으로 구성되었다.

|

Section |

df |

F |

p-value |

|

|

WAI score |

Job demands |

3 |

13.310 |

0.000 |

|

Job insecurity |

3 |

3.961 |

0.008 |

|

|

Organizational system |

3 |

3.010 |

0.030 |

|

|

Lack of reward |

3 |

16.335 |

0.000 |

|

|

Workplace culture |

3 |

5.583 |

0.001 |

|

|

Job stress score |

2 |

7 |

5.515 |

0.000 |

|

4 |

5 |

10.435 |

0.000 |

|

|

6 |

2 |

12.041 |

0.000 |

|

|

7 |

12 |

8.408 |

0.000 |

|

|

- WAI

Items; 1) Current work ability compared with the lifetime best, 2) Work

ability in relation to the demands of the job, 3) Number of current diseases

diagnosed by a physician, 4) Estimated work impairment due to diseases, 5)

Sick leave during the past year (12 months), 6) Own prognosis of work ability

two years from now, 7) Mental resources *p=0.005 |

||||

Job stress의 평가항목에 따른 작업능력지수(WAI) 총점을 살펴보면, 직무요구 항목에 대해서는 직무요구의 점수가 높아질수록 작업능력지수(WAI) 총점은 감소하였다. 직무불안정 항목에 대해서는 고용 안전성에 대한 불확실성과 관련된 심리적 스트레스가 높은 그룹일수록 작업능력지수(WAI) 총점은 감소하였다. 조직체계, 보상부적절, 직장문화 항목에 대해서는 각 점수가 높을수록 작업능력지수(WAI) 총점이 감소하였다.

작업능력지수(WAI)의 하위평가 항목에 따른 직무스트레스(Job stress) 총점을 살펴보면, 작업에 필요한 능력과 비교한 현재작업능력이 가장 낮은 그룹의 직무스트레스(Job stress) 총점이 가장 높게 나타났고, 능력의 점수가 높아질수록 Job Stress 총점은 감소하는 추세를 나타냈다. "4. Estimated work impairment due to diseases" 항목에서는 질병으로 인해 영향을 받는 정도가 낮을수록 직무스트레스(Job stress) 총점이 감소하는 추세를 나타냈다. "6. Own prognosis of work ability two years from now" 항목에 대해서는 불확실하다고 느끼는 그룹일수록 직무스트레스(Job stress) 총점이 높게 나타났다. "7. Mental resources" 항목에서는 좋다고 판단하는 그룹일수록 직무스트레스(Job stress) 총점이 감소하였다.

3.4.2 Correlation analysis between WAI and job stress

작업능력지수(WAI) 총점과 직무스트레스(Job stress) 하위평가 항목 간 상관분석 결과, 작업능력지수(WAI) 총점과 보상부적절 항목 간 상관관계가 다른 하위평가 항목보다 높은 음의 상관관계를 나타냈다(r=-0.328, p=0.000). 반면에, 작업능력지수(WAI) 총점과 직무자율 간의 상관관계는 가장 낮은 음의 상관관계를 나타냈다(r=-0.108, p=0.042) (Table 14).

|

Job |

Job |

Interpersonal |

Job |

Organizational |

Lack of |

Workplace |

|

|

WAI score |

-0.315* |

-0.108* |

-0.083 |

-0.179* |

-0.152* |

-0.328* |

-0.208* |

|

*p=0.005 |

|||||||

Job stress 총점과 작업능력지수(WAI) 하위평가 항목 간 상관분석 결과, 직무스트레스(Job stress) 총점과 "7. Mental resources" 항목의 상관관계가 가장 높은 음의 상관관계를 나타냈다(r=-0.449, p=0.000). 직무스트레스(Job stress) 총점과 의사에게 진단받은 "3. Number of current diseases diagnosed by a physician" 항목 간 상관관계는 가장 낮은 음의 상관관계를 나타냈다(r=-0.134, p=0.011) (Table 15).

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

Job stress score |

-0.040 |

-0.228* |

-0.134* |

-0.232* |

-0.027 |

-0.251* |

-0.449* |

|

- WAI

Items; 1) Current work ability compared with the lifetime best, 2) Work

ability in relation to the demands of the job, 3) Number of current diseases

diagnosed by a physician, 4) Estimated work impairment due to diseases, 5)

Sick leave during the past year (12 months), 6) Own prognosis of work ability

two years from now, 7) Mental resources *p=0.005 |

|||||||

본 연구의 목적은 타이어 제조업 근로자 358명을 대상으로 설문조사를 실시하여, 작업자의 개인 특성 변수와 작업능력지수(WAI), 직무스트레스(Job Stress) 간의 관계를 분석하는 것이다.

작업능력지수(WAI) 총점에 따른 결과, 연령대에 따른 작업능력 차이를 살펴보면 작업능력이 높은 그룹은 50세 이하인 경우가 많았다. Converso et al. (2018)는 연령대가 증가할수록 작업능력이 감소한다고 밝혔고, 그 원인은 연령이 증가할수록 작업자의 육체적 · 정신적 능력이 저하되기 때문이라고 설명했다. 반면, Rieker et al. (2023)은 연령대가 증가할수록 작업능력이 증가한다고 주장하였고, 그 원인은 연령대가 증가할수록 보상 메커니즘을 통해 작업능력을 유지하거나 향상시키고, 숙련도와 개인적 회복력 등이 작업능력 향상에 기여하기 때문이라고 하였다. 본 연구에서는 타이어 제조업 특성상 중량물 취급과 같은 신체적 부담이 큰 작업이 다수 존재하기 때문에, Converso et al. (2018)의 결과와 유사하게 60대의 작업능력이 가장 낮은 결과가 도출되었다. 또한, 과거부상을 입었던 적이 있거나 질병을 가지고 있는 그룹의 작업능력이 더 낮게 나타났다. Näsi et al. (2022)의 연구에 따르면, 부상이나 근골격계질환의 병력이 있는 작업자는 이러한 경험이 없는 근로자에 비해 작업능력이 감소하는 경향이 있으며, 이는 작업의 육체적 요구가 통증을 유발하고 작업 효율을 저하시킬 수 있기 때문이라고 하였다. 육체적 부담을 크게 느끼는 작업자일수록 작업능력이 낮게 나타났으며, Garzaro et al. (2022)는 신체적으로 힘든 작업일수록 작업능력이 저하되며, 육체적 부담이 클수록 작업능력의 저하가 심화된다고 하였다.

직무스트레스(Job stress) 총점에 대한 분석 결과, 연령대가 증가할수록 직무스트레스는 증가하는 경향을 보였다. Marchand et al. (2018)은 연령대가 증가할수록 직장에서의 역할 충돌과 과중한 업무가 직무스트레스 증가의 주요 원인으로 작용했다고 지적하였다. 또한, 근속년수가 길어질수록 직무스트레스가 증가하는 경향을 보였다. Colin-Chevalier et al. (2024)는 근속년수가 증가할수록 직무요구가 높아지고, 추가적인 책임과 기대가 증가하기 때문에 직무스트레스가 높아진다고 설명하였다. 여가활동을 하지 않는 그룹은 직무스트레스가 높게 나타났으며, de-Pedro-Jiménez et al. (2021)는 여가활동이 전반적인 웰빙과 스트레스 관리, 직무 만족도를 높이는 데 도움이 된다고 하였다. 육체적 부담이 클수록 직무스트레스가 높게 나타났으며, Salvagioni et al. (2017)은 육체적 노동이 요구되는 작업일수록 육체적 활동이 정신적 스트레스를 유발하여 직무스트레스가 증가한다고 하였다.

직무스트레스(Job stress)의 하위평가 항목별 WAI 총점 분석에서는 직무 요구도가 높을수록 작업능력이 감소하는 경향을 보였다. Dishon-Berkovits et al. (2024)는 과도한 신체적 · 정신적 요구가 스트레스와 피로를 유발하여 작업능력을 저하시킬 수 있다고 하였다. 또한, 직무 불안정성이 높을수록 작업능력이 감소하였는데, Shin and Hur (2021)은 고용에 대한 불안정성이 스트레스를 유발하여 근로자의 적극적 참여를 방해하고, 결과적으로 작업능력을 감소시킨다고 하였다. 조직체계 항목에서는 조직체계가 잘 잡혀 있지 않을수록 작업능력이 감소하였으며, Bento et al. (2020)는 부적절한 조직 구조로 인해 의사소통 단절과 불투명한 의사결정이 발생하여 작업능력이 저하된다고 하였다. 보상체계에 따른 작업능력지수(WAI) 총점에 대해서는 보상체계가 부적절할수록 작업능력이 감소하였는데, Thanapop et al. (2023)은 작업자가 자신의 노력이 충분히 보상받지 못한다고 느낄 때, 스트레스가 증가하고, 직무 동기부여가 감소하여 작업능력이 저하된다고 하였다. 마지막으로, 직장문화에서 스트레스를 받을수록 작업능력이 저하되었으며, Torres et al. (2023)은 직장 내 괴롭힘이나 복지 시스템의 부재 등이 스트레스를 유발하며 이는 작업능력을 저하시키는 요인이라고 설명하였다.

작업능력지수(WAI)의 하위평가 항목별 Job Stress 총점 분석에서는, "2. Work ability in relation to the demands of the job" 항목에서 작업능력이 직무요구에 비해 낮은 경우 직무스트레스가 높게 나타났다. Kaboth et al. (2024)는 작업자들이 자신의 작업능력이 직무의 요구사항에 미치지 못한다고 느낄 때, 자신의 능력에 대한 불확실성이 증가하여 직무스트레스가 증가한다고 하였다. "4. Estimated work impairment due to diseases" 항목에서는 질병으로 인해 직무에 영향을 많이 받는 작업자들의 직무스트레스가 높게 나타났으며, Pinheiro et al. (2017)은 신체적 · 정신적 건강장애로 인해 작업 수행이 방해 받고, 이로 인해 직무스트레스가 증가한다고 하였다. "6. Own prognosis of work ability two years from now" 항목에서는 2년 후 자신의 작업능력이 떨어질 것 같다고 응답한 그룹이 직무스트레스가 높았으며, Babapour et al. (2022)는 직무 수행에 대한 자신감이 낮을수록 직무스트레스가 증가하는 경향이 있으며, 이는 자신이 직무요구를 충족하지 못할 것이라는 불안감과 실패감에서 비롯된다고 하였다. "7. Mental resources" 항목에서는 정신적 상태가 좋지 않을수록 직무스트레스가 증가하는 경향을 보였으며, Pinheiro et al. (2017)은 정신적 장애가 작업 수행을 방해하고, 이로 인해 좌절감과 불안감이 증가하여 직무스트레스가 증가한다고 하였다.

본 연구의 결과를 바탕으로, 개인 특성과 작업능력, 직무스트레스의 관계를 분석하여 근골격계질환 관리 대상을 선정할 수 있으며, 이를 고려한 직무순환 등의 관리 방안을 통해 근골격계질환을 예방할 수 있다. 또한, 타이어 제조업 생산직 근로자의 작업능력지수, 직무스트레스 간 관련성을 분석하여 향후 유사한 분야의 근골격계질환 예방에 참고자료로 활용될 수 있다. 더 나아가, 개인 특성을 활용하여 작업능력이나 직무스트레스를 예측하는 연구에도 활용할 수 있다. 그러나 본 연구는 두 가지 한계점이 존재한다. 첫 번째, 60대 이상이 6명, 35년 이상 근속한 설문응답자가 1명으로, 해당 결과를 일반화하기에 충분한 표본 크기를 확보하지 못하였다는 점이다. 향후 연구에서는 다양한 연령층 및 근속년수 범위에 걸쳐 충분한 표본 확보를 통해 결과의 대표성과 신뢰성을 제고할 필요성이 있다. 두 번째, 타이어 제조업 근로자를 대상으로 진행하였기 때문에, 모든 직종의 근로자의 특성, 작업능력지수, 직무스트레스를 일반화하기에는 한계가 존재한다. 따라서 다양한 산업 분야에서 유사한 연구들이 추가적으로 수행될 필요가 있다. 특히, 향후 다양한 산업현장에서의 고령화 문제를 대비하여 고령 근로자를 대상으로 한 연구를 진행할 필요성이 있다.

References

1. Babapour, A.R., Gahassab-Mozaffari, N. and Fathnezhad-Kazemi, A., Nurses' job stress and its impact on quality of life and caring behaviors: a cross-sectional study, BMC Nursing, 21, 75, 2022. https://doi.org/10.1186/s12912-022-00852-y

Google Scholar

2. Beehr, T.A. and Newman, J.E., Job stress, employee, health and organizational effectiveness: A facet analysis, model and literature review, Personnel Psychology, 31, 6665-6669, 1978. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1978.tb02118.x

Google Scholar

3. Bento, F., Tagliabue, M. and Lorenzo, F., Organizational Silos: A Scoping Review Informed by a Behavioral Perspective on Systems and Networks, Societies, 10, 56, 2020. https://doi.org/10.3390/soc10030056

Google Scholar

4. Colin-Chevalier, R., Dutheil, F., Benson, A.C., Dewavrin, S., Cornet, T., Lambert, C. and Pereira, B., Stress and job satisfaction over time, the influence of the managerial position: A bivariate longitudinal modelling of Wittyfit data, PLOS ONE, 19(3), e0298126, 2024. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298126

Google Scholar

5. Converso, D., Sottimano, I., Guidetti, G., Loera, B., Cortini, M. and Viotti, S., Aging and Work Ability: The Moderating Role of Job and Personal Resources, Frontiers in Psychology, 8, 1-12, 2018. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02262

Google Scholar

6. de-Pedro-Jiménez, D., Meneses-Monroy, A., de Diego-Cordero, R., Hernandez-Martin, M.M., Moreno-Pimentel, A.G. and Romero-Saldana, M., Occupational and Leisure-Time Physical Activity Related to Job Stress and Job Satisfaction: Correspondence Analysis on a Population-Based Study, Internationa Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 11220, 2021. https://doi.org/10.3390/ijerph182111220

Google Scholar

7. Dishon-Berkovits, M., Riva, E. and Lucchini, M., The relationship between job demands, resources and subjective wellbeing: The role of work-family conflict across the life course, Current Psychology, 43, 8085-8101, 2024. https://doi.org/10.1007/s12144-023-04955-w

Google Scholar

8. Garzaro, G., Clari, M., Ciocan, C., Albanesi, B., Guidetti, G., Dimonte, V. and Sottimano, I., Physical Health and Work Ability among Healthcare Workers. A Cross-Sectional Study, Nursing Reports, 259-269, 2022. https://doi.org/10.3390/nursrep12020026

Google Scholar

9. Greggi, C., Visconti, V.V., Albanese, M., Gasperini, B., Chiavoghilefu, A., Preziodo, C., Persechino, B., Iavicoli, S., Gasbarra, E., Iundusi, R. and Tarantino, U., Work-Related Musculoskeletal Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis, Journal of Clinical Medicine, 13, 3964, 2024. https://doi.org/10.3390/jcm13133964

Google Scholar

10. Hwang, J.H., Jung, M.K. and Kim, J.I., Factors Affecting Musculoskeletal Problems in Construction Workers Over 50 Years of Age - Focusing on the 6th Data of the 2020 Working Environment Survey, Korean Journal of Construction Health, 4(1), 29-39, 2022. https://doi.org/10.36301/KSCH.2022.4.1.29

11. Ilmarinen, J., The work ability index (WAI), Occupational Medicine, 57(2), 160-160, 2007. http://doi.org/10.1093/occmed/kqm008

Google Scholar

12. Jang, S.J., Go, S.B., Kang, D.M., Kim, S.A., Kang, M.G., Lee, C.G., Chung, J.J., Cho, J.J., Son, M.A., Chae, C.H., Kim, J.W., Kim, J.I., Kim, H.S., Roh, S.C., Park, J.B., Woo, J.M., Kim, S.Y., Kim, J.Y., Ha, M.A., Park, J.S., Rhee, K.Y., Kim, H.R., Kong, J.O., Kim, I.A., Kim, J.S., Park, J.H., Huyun, S.J. and Son, D.K., Developing an Occupational Stress Scale for Korean Employees, Annals of Occupational and Environmental Medicine, 17(4), 297-317, 2005. https://doi.org/10.35371/kjoem.2005.17.4.297

Google Scholar

13. Kaboth, A., Hünefeld, L. and Lück, M., Exploring work ability, psychosocial job demands and resources of employees in low-skilled jobs: a German cross-sectional study, Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 19, 30, 2024. https://doi.org/10.1186/ s12995-024-00429-2

Google Scholar

14. Kang, D.M., Kim, K.K. and Kim, J.E., Job stress and musculoskeletal diseases, Journal of the Korean Medical Association, 54(8), 851-858, 2011. https://doi.org/10.5124/jkma.2011.54.8.851

Google Scholar

15. Kim, I.A., Bae, K.J., Kwon, S.C. and Song, J.C., Work-related Musculoskeletal Disorders and Psychosocial Factors, Journal of the Ergonomics Society of Korea, 29(4), 465-471, 2010. https://doi.org/10.5143/JESK.2010.29.4.465

16. Kim, T.H. and Chang, S.R., A Study on Musculoskeletal Disorders Symptoms and the Work Ability of Shipbuilding Workers, Journal of the Korean Society of Safety, 27(4), 101-107, 2011. https://doi.org/10.14346/JKOSOS.2012.27.4.101

Google Scholar

17. Kim, Y.C. and Bae, C.H., Study of the Relation Between Work-Related Musculoskeletal Disorders and Job Stress in Heavy Industry, Journal of the Korean Society of Safety, 21(4), 108-113, 2006.

Google Scholar

18. Kloimüller, I., Karazman, R., Geissler, H., Karazman-Morawetz, I. and Haupt, H., The relation of age, work ability index and stress-inducing factors among bus drivers, International Journal of Industrial Ergonomics, 25, 497-502, 2000. https://doi.org/10.1016/ S0169-8141(99)00035-9

Google Scholar

19. Magnavita, N., Meraglia, I., Viti, G. and Borghese, L., The Work Ability Index (WAI) in the Healthcare Sector: A Cross-Sectional/ Retrospective Assessment of the Questionnaire. International Journal of Environmental Research and Public Health, 21, 349, 2024. https://doi.org/10.3390/ijerph21030349

Google Scholar

20. Marchand, A., Blanc, M.E. and Beauregard, N., Do age and gender contribute to workers' burnout symptoms?, Occupational Medicine, 68(6), 405-411, 2018. https://doi.org/10.1093/occmed/kqy088

Google Scholar

21. Ministry of Employment and Labor, 2023 Industrial Accident Statistics, 2024.

22. Näsi, E., Perkiö, M. and Kokkinen, L., The Complexity of Decreased Work Ability: Individuals' Perceptions of Factors That Affect Returning to Work after Sickness Absence, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19, 113, 2022. https://doi.org/10.3390/ijerph19010113

Google Scholar

23. Pinheiro, M., Ivandic, I. and Razzouk, D., The Economic Impact of Mental Disorders and Mental Health Problems in the Workplace, Mental Health Economics, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-55266-8_28

Google Scholar

24. Rieker, J., Gajewski, P., Reales, J.M., Ballesteros, S., Golka, K., Hengstler, J.G., Wascher, E. and Getzmann, S., The impact of physical fitness, social life, and cognitive functions on work ability in middle-aged and older adults, International Archives of Occupational and Environmental Health, 96, 507-520, 2023. https://doi.org/10.1007/s00420-022-01943-8

Google Scholar

25. Salvagioni, D.A.J., Melanda, F.N., Mesa, A.E., Gonzalez, A.D., Gabani, F.L. and De Andrade, S.M., Physical, psychological and occupational consequences of job burnout: A systematic review of prospective studies, PLOS ONE, 12(10), e0185781, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185781

Google Scholar

26. Shin, Y. and Hur, W.M., When do job-insecure employees keep performing well? The buffering roles of help and prosocial motivation in the relationship between job insecurity, work engagement, and job performance, Journal of Business and Psychology, 36, 659-678, 2021. https://doi.org/10.1007/s10869-020-09694-4

Google Scholar

27. Thanapop, C., Jit-akson, S., Suwankhong, D., Rasdi, I., Chankong, W. and Thanapop, S., Work Ability, Work-Related Health, and Effort-Reward Imbalance: A Cross-Sectional Study among University Staff during the COVID-19 Pandemic in Thailand, Social Sciences, 12, 252, 2023. https://doi.org/10.3390/socsci12040252

Google Scholar

28. Torres, G.M.S., Backstrom, J. and Duffy, V.G., A Systematic Review of Workplace Stress and Its Impact on Mental Health and Safety, Lecture Notes in Computer Science, 14055, 2023. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48041-6_41

Google Scholar

PIDS App ServiceClick here!