eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Keunook Kwon

, Yihun Jeong

10.5143/JESK.2025.44.3.285 Epub 2025 July 05

Abstract

Objective: This study aims to assess accommodation of current urban railway seats and provide the optimal sizes for the seats based on ergonomic principles.

Background: Urban railways play a significant role in modern transportation. Despite their importance, passenger satisfaction with urban railway seats remains relatively low.

Method: The seat dimensions of Daegu Urban Railway vehicles were analyzed. Comparisons were made with seats from high-speed rail and airlines, to assess relative seat comfort and space availability. A survey was conducted to assess passengers' satisfaction and discomfort. Anthropometric data from Size Korea (1992-2021) were examined to identify changes in body dimensions relevant to seat design. A new ergonomic formula was introduced to determine the optimal urban railway seat width.

Results: Comparison with other transport modes demonstrated that urban railway seats are considerably narrower, especially given the absence of armrests. The survey findings revealed that 83.3% of participants expressed dissatisfaction and all of them agreed that seat width is the primary issue. The anthropometric analysis from Size Korea confirmed a gradual increase in hip breadth, bideltoid width, waist circumference, and other key dimensions. The ideal urban railway seat width was determined to be 519mm (total 50%tile), 549mm (male 50%tile), and 593mm (male 95%tile).

Conclusion: This study provided an updated ergonomic guideline for urban railway seat design based on passenger feedback, anthropometric data, and comparative analysis with other transport modes.

Application: The newly proposed ergonomic formula can be used to revise and optimize future urban railway seat specifications. adjusting seat width based on anthropometric changes will contribute to higher passenger comfort and long-term satisfaction.

Keywords

Urban railway Seat comfort Seat size Ergonomic principle Human body dimension

도시철도는 현대인의 생활에서 중요한 한 축을 담당하고 있다. 2023년 대한민국 대중교통 이용자의 1주일 대중교통 이용횟수는 평균 총 9.63회로 나타났으며, 주 이용 교통수단은 버스 67.0%, 도시철도 33.0%로 확인되었다(Korea Transportation Safety Authority, 2023). 전국에서 운영되고 있는 버스와 달리 도시철도는 대도시를 중심으로 운영되며, 버스에 비해 정거장의 수가 적고 정거장의 배치 장소가 인구 밀집 지역에 집중되어 접근성이 상대적으로 떨어진다는 점을 고려하면 도시철도의 이용 비율은 상당한 수치이다. 또한, 2019년 371만 명의 도시철도 수송인원은 2020년 코로나19로 269만 명으로 감소하였다가, 점차 증가하여 2021년 276만 명에 이어 2022년에는 312만명 수준까지 회복되었으며, 앞으로도 점차 증가할 것으로 예상된다(Korea Railroad Corporation, 2023).

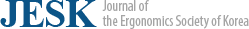

이렇듯 많은 사람들이 도시철도를 이용하고 있지만, 좌석에 대한 불만을 여전히 느끼고 있다. Choi et al. (2006)에 따르면, 도시철도 이용객의 52%가 좌석에 불만족함을 나타내고 있으며, 그 중 30%는 좌석이 폭이 좁다는 점을 문제로 지적하고 있었다. 좌석 크기에 대한 불만은 지금까지 이어지고 있으며, 이들이 공통적으로 지적하는 불만의 원인은 한국인의 체구는 시간이 흐를수록 커지고 있지만, 도시철도 차량의 좌석은 최초 도입 당시의 상태에서 변화가 없기 때문에 과거보다 체격이 커진 승객들이 불편함을 느끼기 때문이다(Kim and Kim, 2022, 2023; Jeon, 2020; Lee, 2020; Lee, 2021). 특히 대구 도시철도의 좌석에 앉은 승객의 모습을 보면(Figure 1), 남성 세 명이 연달아 앉을 경우, 개인이 차지하는 공간이 좌석 너비보다 넓어 상체(어깨, 팔 등)가 서로의 공간을 침범하는 것을 확인할 수 있다(Figure 1(a)). 또한 좌석 너비가 좁아서 연달아 앉을 경우 불편함을 느끼기 때문에 빈자리가 있음에도 앉지 않는 현상이 나타나고 있다(Figure 1(b)).

도시철도에 관한 연구를 살펴보면, Choi et al. (2006)은 좌석과 손잡이, 차량과 승강장 사이의 틈 등 당시 도시철도의 실태 및 전반적인 문제점을 조명하였으며, 이에 대한 개선 방향을 제시하였다. Kim et al. (2010), Moon et al. (2010)은 도시철도 시설물을 8개 대항목과 관계된 24개의 체크리스트로 실측 조사하였으며, 차량간 공통점과 차이점을 분석 · 정리하였다. Hong and Lo (2023)은 혼잡 시간에 도시철도 공간을 활용하여 가장 많은 인원을 효율적으로 이송하기 위한 좌석 배치에 대해 집중하였다.

위와 같이 도시철도에 관한 과거 연구는 도시철도의 전반전인 문제점과 적절한 좌석 배치를 잘 제시하지만, 주로 시설 설치 유무 혹은 좌석 배치에 집중하여 시설의 사용성 평가에 대한 확인이 없으며, 좌석 크기에 대한 고찰은 전체적으로 부족한 면이 있었다. 따라서 현재 도시철도 좌석에 대한 이용자의 만족 여부 및 최적의 좌석 규격에 대한 연구가 필요하다. 이에 따라 본 연구는 설문조사를 통해 도시철도의 이용자 만족도에 대해 확인하고, 현재의 도시철도 좌석 규격을 타 교통수단과 비교하며, 변화하는 한국인의 체형을 분석하여 최적의 도시철도 좌석 규격을 도출하고자 한다.

본 연구는 먼저 현재 도시철도 이용객의 인식 수준과 만족도 확인을 위한 설문을 실시하였다. 설문 대상자는 대구 도시철도 1호선, 2호선 및 3호선을 전부 이용한 20대 성인 남녀 30명(남: 15명, 여 15명)을 대상으로 실시하였다. 평균 연령은 남성 24.8세(SD=1.7), 여성 24.5세(SD=1.5)이었으며, 평균 신장은 남성 1,776mm (SD=45.6), 여성 1,631mm (SD=32.0)였다. 평균 체중은 남성 78.2kg (SD=13.8), 여성 52.3kg (SD=3.3)으로 나타났다. 평균 BMI는 남성 24.7kg/m2 (SD=3.6), 여성 19.6kg/m2 (SD=0.9)이었으며, 질병관리청이 기준으로 사용하는 세계보건기구(World Health Organization)의 서태평양지역(Western Pacific Regional Office) 성인 비만 기준(World Health Organization, 2000)인 25kg/m2 보다 적은 수치였다. 설문 문항은 현재 도시철도 좌석에 대한 만족도와 불만족할 경우 불만족한 요소, 도시철도 좌석간 너비 차이의 인식 여부로 구성되었다. 이중 도시철도 좌석에 대한 만족도 문항("현재의 대구 도시철도 1호선 · 2호선 차량 좌석 크기에 대해 얼마나 만족하십니까?", "현재의 대구 도시철도 3호선 차량 좌석 크기에 대해 얼마나 만족하십니까?")은 Likert 5점 척도(1점: 매우 불만족, 2점: 불만족, 3점: 보통, 4점: 만족, 5점: 매우 만족)를 사용하였다.

다음으로 도시철도 좌석의 제원을 분석하기 위해 대구광역시 도시철도 차량을 분석 대상으로 선정하였다. 이는 각 차량 도입 시기가 달라 인체 치수 변화가 좌석 너비에 반영되었는지 확인하기 위함이다. 또한, 고속철도와 항공기 좌석을 비교 대상으로 활용하였다. 고속철도와 항공기는 도시철도와 직접적인 비교는 어렵지만, 대량의 인원을 한 번에 수송하는 대중적인 교통수단이라는 공통점을 가진다. 두 교통수단의 특징을 파악하여 도시철도 좌석 개선 방안을 도출하고자 하였다.

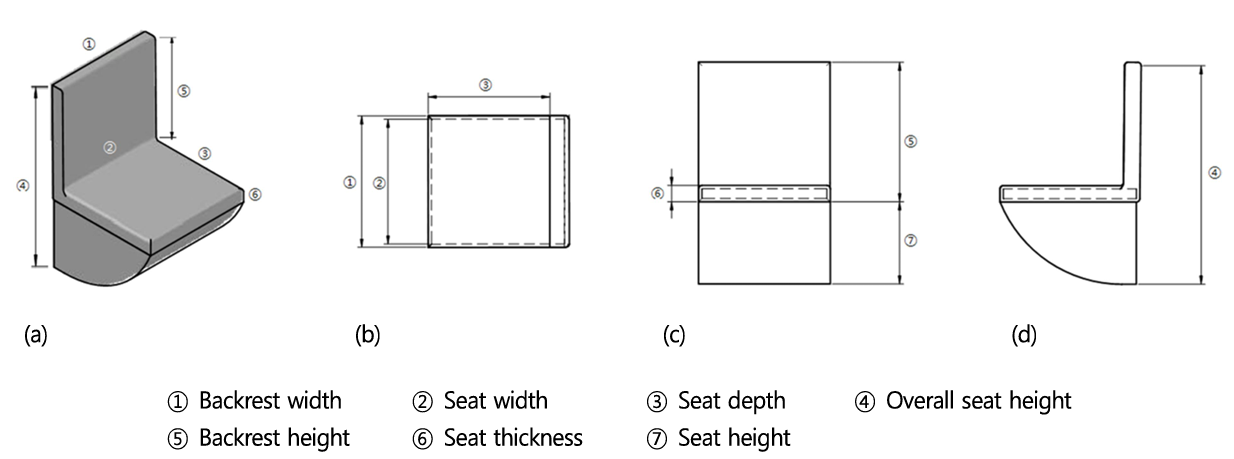

이후 사이즈 코리아의 3차 인체치수조사(1992)부터 8차 인체치수조사(2020~21년)까지의 인체치수조사 데이터를 활용하여 만 20세 이상 대한민국 성인의 체형 변화를 분석하였다(Size Korea, 1992, 2004, 2013, 2021). 연구에 활용된 데이터는 체형 변화를 확인하기 위한 데이터(키[stature], 허리둘레[waist circumference], 엉덩이둘레[hip circumference])와 좌석 규격에 영향을 주는 데이터(위팔사이너비[bideltoid breadth], 앉은엉덩이너비[hip breadth, sitting], 앉은키[sitting height], 앉은어깨높이[shoulder height, sitting], 어깨사이너비[biacromial breadth], 앉은오금높이[poplieteal height], 앉은무릎높이[Knee height, sitting])를 분석하였다. Kwak et al. (1999)의 의자 설계치수 및 지침표를 바탕으로 8차 인체치수조사 데이터(Size Korea, 2021)를 적용하여 현재의 인체 치수를 반영하는 좌석 규격을 도출하였다. 위 결과들을 종합하여 도시철도 좌석의 설계 개선 방향을 제안하였다. 본 연구는 계명대학교의 생명윤리위원회의 승인을 받고 진행되었다(승인번호: 40525-202406-HR-025-03).

3.1 Survey

가장 많이 이용하는 도시철도 노선에 대한 응답은 대구 도시철도 2호선이 60%(18명), 3호선이 23.3%(7명), 1호선이 16.7%(5명)로 나타났다. 이용 빈도는 56.7%(17명)의 응답자가 주 3~4회, 26.7%(8명)의 응답자가 주 1~2회, 16.7%(5명)의 응답자가 주 5회 이상 도시철도를 이용한다고 응답하였다.

대구 도시철도 1 · 2호선 좌석에 대한 만족도 설문 결과, 모든 응답자가 해당 좌석에 대해 불만족(5점 척도 중 4점 이상)한다고 응답했으며, 그 중 16.7%(5명)의 응답자는 매우 불만족하다고 답하였다. 불만족스러운 요소는 좌판 너비가 100%(30명), 좌판 폭이 13.3%(4명)로 나타났다(중복 선택 가능). 대구 도시철도 3호선에 대한 만족도 조사 결과, 모든 응답자가 불만족(5점 척도 중 4점 이상)한다고 응답했으며, 그 중 10%(3명)의 응답자는 매우 불만족하다고 답하였다. 불만족스러운 요소로는 좌판 너비가 100%(30명), 좌판 폭이 13.3% (4명)로 나타났다(중복 선택 가능). 현재 도시철도 좌석에서 가장 개선이 필요한 부분으로 모든 응답자가 좌판 너비를 꼽았다. 응답자들이 좌판 너비가 불편한 이유를 살펴보면, '옆자리에 다른 사람이 앉을 경우 어깨가 서로 겹치게 되어 불편하다'는 응답이 11건(36.7%), '옆자리에 다른 사람이 앉아 있으면 팔이 서로 닿게 되어 움직이기 힘들다'는 응답이 6건(20.0%)을 차지하였다. 또한 '겨울에는 옷이 두꺼워져서 좌석이 더욱 비좁게 느껴진다'는 응답이 5건(16.7%), 그 외의 26.6%는 단순히 좌석이 앉기에 너무 비좁다는 의견으로 나타났다.

대구 도시철도 3호선 차량의 좌석은 1호선과 2호선에 비해 30mm 넓게 제작되었으나, 이를 편하다고 느낀 것은 6.7%(2명)에 불과했다. 반면, 나머지 93.3%(28명)의 응답자는 좌석 차이를 인지하지 못했다고 답변하였다. 이러한 결과는 도시철도 이용객 대다수가 현 좌석에 불만을 가지고 있으며, 좌판의 너비를 가장 불편한 요소로 인식하고 있음을 나타내다. 또한 3호선의 좌석 너비가 기존보다 넓어졌음에도 이를 인지하지 못한 응답자가 많다는 점은, 좌석 너비 개선이 여전히 승객들의 불편함을 해소하는 데 충분하지 않았다는 점을 보여준다.

3.2 Urban railway seats specification

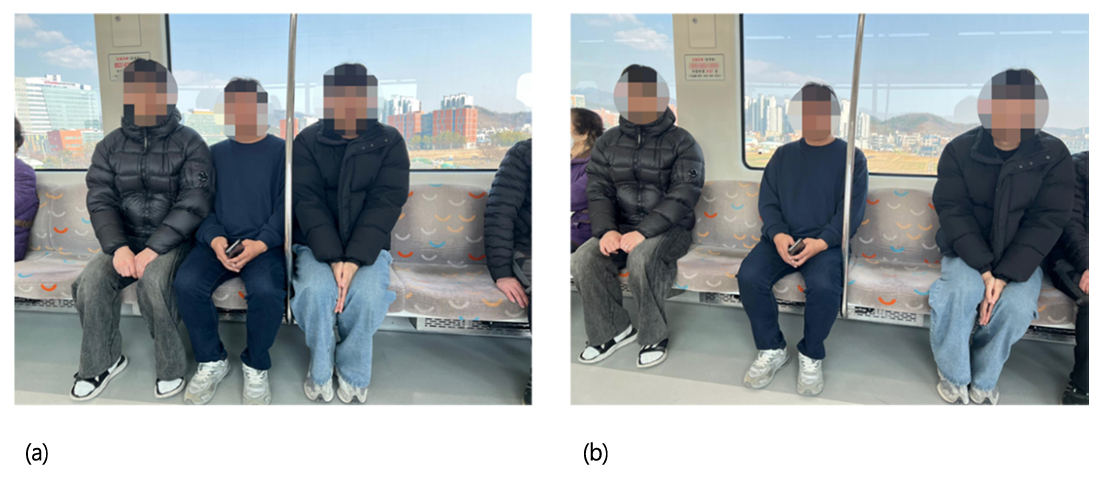

도시철도 제원에 대한 분석을 하기에 앞서, 좌석의 각 부분에 대한 명칭을 정리하였다. Figure 2에서는 등받이(backrest)와 좌판(seat)을 기반으로 너비와 길이, 두께를 표시하였으며, 좌석의 각 치수는 다음과 같은 순서로 나타냈다. ① 등받이 너비(Backrest width), ② 좌판 너비(Seat width), ③ 좌판 깊이(Seat depth), ④ 전체 좌석 높이(Overall seat height), ⑤ 등받이 높이(Backrest height), ⑥ 좌판 두께(Seat thickness), ⑦ 좌판 높이(Seat height)이다.

위 명칭 구분을 바탕으로 대구도시철도공사에서 제공받은 자료를 활용하여 대구교통공사의 1000호대(1호선) 전동차, 2000호대(2호선) 전동차, 3000호대(3호선) 전동차의 차량별 좌석 규격을 정리해 Table 1에 제시하였다. 해당 표를 통해 좌판 및 등받이의 너비(width)는 증가한 반면, 폭(depth)은 감소하였음을 확인할 수 있었다. 이 중 특히 주목할 점은 설문조사에서도 가장 불만족스러운 요소로 언급되었던 좌판 너비의 변화이다. 3호선 차량의 좌판 너비는 1호선과 2호선 차량에 비해 30mm 증가했으나, 해당 변화에 대한 설문조사에서는 응답자의 93.3%가 그 차이를 느끼지 못한다고 답변하였다. 이는 여전히 도시철도 좌판 너비가 불편함을 야기하고 있다고 해석할 수 있다. 또한 기존의 435mm의 좌판 너비에서 최근 480mm까지 좌석 너비를 확장한 서울 도시철도 좌석(Lee, 2021; Kim, 2024)과 비교했을 때, 대구 도시철도의 좌판 너비는 여전히 부족한 수치임을 알 수 있다.

|

|

Daegu Transportation |

Daegu Transportation |

Daegu Transportation |

|

Seat

width (mm) |

430 |

430 |

460 |

|

Seat

depth (mm) |

455 |

445 |

435 |

|

Seat

height (mm) |

790 |

795 |

785 |

|

Backrest width (mm) |

430 |

430 |

460 |

|

Backrest height (mm) |

370 |

375 |

360 |

|

Note: EMU indicates Electric

Multiple Unit |

|||

3.3 Comparison with other types of transportation

다음으로 대한민국 항공사들의 항공기 좌판 너비(Table 2)와 고속철도 좌판 너비(Table 3)를 비교 · 분석하였다(Seatguru, 2024; Progress of rails and tomorrow, 2018). 두 운송수단은 도시철도에 비해 탑승 비용이 높아 전반적으로 좌석이 넓은 편이었다. 특히, 등급에 따라 비용이 달라지므로 좌석 너비 차이가 뚜렷하게 나타났다. 항공기의 경우, 같은 등급이라도 기종에 따라 좌석 너비에 차이가 존재하였다. 그럼에도 불구하고 항공기 좌석은 도시철도 좌석 너비와 동일하거나 더 넓은 경우가 많았다. Table 2와 Table 3에서 제시된 항공기 좌판 너비와 고속철도 좌판 너비는 팔걸이를 포함하지 않았을 때의 좌석 너비를 나타낸다. 이를 감안하면, 팔걸이가 없는 도시철도에 비해 훨씬 여유로운 너비임을 확인할 수 있었다.

|

|

Airline |

Seat width (mm) |

|

Short-haul Economy class |

Korean Air |

435~480 |

|

Asiana |

430~455 |

|

|

Short-haul First/Business class |

Korean Air |

435~460 |

|

Asiana |

435~480 |

|

|

Long-haul Economy class |

Korean Air |

435~460 |

|

Asiana |

435~480 |

|

|

Long-haul Business class |

Korean Air |

510~550 |

|

Asiana |

510~550 |

|

|

Long-haul First class |

Korean Air |

510~670 |

|

Asiana |

530~640 |

|

|

<Source: Seatguru, 2024> |

||

|

|

Seat width (mm) |

|

Mugunghwa Train (No middle armrest) |

460 |

|

Nuriro |

450 |

|

ITX-Saemaeul |

440 |

|

ITX-Maum |

450 |

|

ITX-Cheongchun |

440 |

|

KTX-Cheongryong |

450 |

|

KTX-Eum |

450 |

|

SRT (First class) |

470 |

|

SRT (Second class) |

450 |

|

KTX-Sancheon (First class) |

500 |

|

KTX-Sancheon (Second class) |

450 |

|

KTX (First class) |

490 |

|

KTX (Second class) |

450 |

|

<Source: Progress of rails and tomorrow, 2018> |

|

철도의 차량별 팔걸이 너비는 직접 탑승하여 측정하였으며, 일반실과 특실이 구분된 경우에는 각각 별도로 측정하였다. 그 결과는 Table 4에 제시하였으며, 두 좌석 사이에 중앙 팔걸이가 하나만 있어 승객이 공유해야 하는 경우는 'shared'로 표시하였다. 팔걸이 너비의 데이터 분석을 통해 팔걸이가 있으면 기존 좌석에 비해 최소 50mm에서 최대 160mm까지 추가 공간이 확보된다는 것을 확인할 수 있었다. 팔걸이가 외곽에 하나만 설치된 무궁화호에서는 총 510mm의 공간을, KTX 산천 특실에서는 총 660mm의 공간을 이용할 수 있었다.

|

|

Armrest position |

Armrest width (mm) |

|

Mugunghwa Train |

Outer |

50 |

|

Center |

- |

|

|

ITX-Saemaeul |

Outer |

55 |

|

Center (shared) |

65 |

|

|

SRT (First class) |

Outer |

75 |

|

Center |

75 |

|

|

SRT (Second class) |

Outer |

50 |

|

Center (shared) |

65 |

|

|

KTX-Sancheon (First class) |

Outer |

80 |

|

Center |

80 |

|

|

KTX-Sancheon (Second class) |

Outer |

50 |

|

Center (shared) |

60 |

|

|

KTX (First class) |

Outer |

80 |

|

Center |

80 |

|

|

KTX (Second class) |

Outer |

50 |

|

Center (shared) |

70 |

3.4 Analysis of Korean body shapes

사이즈 코리아의 3차(1992), 5차(2004), 6차(2013), 8차 인체치수조사(2020~2021년)의 인체치수조사 데이터를 활용하여 한국인의 체형 변화를 분석하였다. 체형 변화 여부를 확인하기 위해 각 성별 및 전체의 5%tile, 50%tile, 95%tile의 인체 치수를 검토하였다. 또한, 체형 변화 및 좌석 규격과 밀접한 관련이 있는 인체 치수인 키(stature), 허리둘레(waist circumference), 엉덩이둘레(hip circumference), 어깨사이너비(biacromial breadth), 위팔사이너비(bideltoid breadth), 앉은키(sitting height), 앉은어깨높이(shoulder height, sitting), 앉은무릎높이(knee height, sitting), 앉은오금높이(popliteal height), 앉은엉덩이너비(hip breadth, sitting)를 정리하였다(Figure 3, Tables 5-7).

인체 치수 변화 분석 결과, 남성의 경우 키, 허리둘레, 위팔사이너비, 앉은키, 앉은어깨높이, 앉은무릎높이 및 앉은엉덩이너비가 꾸준히 증가하였으며, 그 외의 치수들은 일관적인 증가세를 보이지 않았다(Table 5). 여성의 경우 키, 허리둘레, 엉덩이둘레, 위팔사이너비, 앉은키, 앉은엉덩이너비가 꾸준히 증가하였다(Table 6). 두 성별을 종합한 값의 경우 키, 허리둘레, 엉덩이둘레, 위팔사이너비, 앉은키, 앉은엉덩이너비가 점진적으로 증가하였으며 기타 다른 항목들은 일관적인 증가세를 보이지 않았다(Table 7).

|

|

3rd (1992) |

5th (2003-2004) |

6th (2010-2014) |

8th (2020-2021) |

||||||||

|

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

|

|

Stature |

1,511 |

1,686 |

1,756 |

1,617 |

1,710 |

1,807 |

1,626 |

1,720 |

1,815 |

1,648 |

1,741 |

1,835 |

|

Waist |

678 |

787 |

902 |

702 |

818 |

962 |

703 |

825 |

980 |

728 |

855 |

1,029 |

|

Hip |

840 |

916 |

1,000 |

862 |

947 |

1,040 |

860 |

940 |

1,041 |

889 |

976 |

1,081 |

|

Biacromial |

343 |

381 |

410 |

364 |

400 |

432 |

363 |

396 |

429 |

370 |

401 |

430 |

|

Bideltoid |

408 |

454 |

500 |

431 |

469 |

508 |

433 |

469 |

514 |

440 |

479 |

523 |

|

Sitting height |

867 |

915 |

965 |

874 |

925 |

975 |

880 |

929 |

981 |

890 |

936 |

985 |

|

Shoulder |

562 |

604 |

647 |

555 |

598 |

642 |

560 |

602 |

647 |

561 |

605 |

651 |

|

Knee height, |

463 |

497 |

531 |

472 |

510 |

551 |

477 |

514 |

554 |

477 |

513 |

552 |

|

Popliteal |

377 |

407 |

441 |

366 |

400 |

436 |

375 |

408 |

442 |

384 |

415 |

449 |

|

Hip breadth, |

308 |

338 |

373 |

317 |

348 |

384 |

326 |

360 |

399 |

332 |

366 |

406 |

|

|

3rd (1992) |

5th (2003-2004) |

6th (2010-2014) |

8th (2020-2021) |

||||||||

|

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

|

|

Stature |

1,484 |

1,571 |

1,650 |

1,500 |

1,580 |

1,668 |

1,507 |

1,590 |

1,678 |

1,531 |

1,610 |

1,699 |

|

Waist |

600 |

689 |

840 |

615 |

713 |

865 |

628 |

729 |

880 |

639 |

743 |

921 |

|

Hip |

834 |

906 |

991 |

840 |

913 |

1,006 |

849 |

920 |

1010 |

855 |

938 |

1,063 |

|

Biacromial |

324 |

351 |

381 |

333 |

360 |

388 |

324 |

354 |

383 |

328 |

354 |

382 |

|

Bideltoid |

376 |

421 |

476 |

382 |

417 |

458 |

384 |

416 |

458 |

387 |

423 |

471 |

|

Sitting height |

810 |

858 |

903 |

815 |

860 |

906 |

821 |

869 |

913 |

834 |

876 |

922 |

|

Shoulder |

528 |

568 |

607 |

519 |

559 |

597 |

521 |

561 |

600 |

530 |

569 |

610 |

|

Knee height, |

426 |

459 |

490 |

440 |

474 |

509 |

445 |

477 |

513 |

439 |

470 |

505 |

|

Popliteal |

342 |

369 |

396 |

335 |

369 |

404 |

344 |

376 |

411 |

349 |

376 |

406 |

|

Hip breadth, |

310 |

341 |

375 |

318 |

347 |

382 |

332 |

362 |

402 |

335 |

372 |

417 |

|

|

3rd (1992) |

5th (2003-2004) |

6th (2010-2014) |

8th (2020-2021) |

||||||||

|

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

5%tile |

50%tile |

95%tile |

|

|

Stature |

1,508 |

1,635 |

1,756 |

1,516 |

1,642 |

1,786 |

1,525 |

1,665 |

1,797 |

1,545 |

1,665 |

1,810 |

|

Waist |

615 |

741 |

902 |

635 |

765 |

933 |

651 |

782 |

959 |

655 |

795 |

994 |

|

Hip |

836 |

911 |

997 |

848 |

930 |

1,025 |

854 |

930 |

1,030 |

864 |

957 |

1,075 |

|

Biacromial |

329 |

366 |

404 |

338 |

377 |

425 |

332 |

378 |

422 |

332 |

373 |

424 |

|

Bideltoid |

392 |

438 |

488 |

389 |

443 |

498 |

391 |

449 |

505 |

393 |

449 |

511 |

|

Sitting height |

823 |

890 |

955 |

825 |

890 |

964 |

836 |

903 |

971 |

843 |

903 |

970 |

|

Shoulder |

537 |

588 |

637 |

528 |

577 |

632 |

532 |

585 |

639 |

537 |

585 |

638 |

|

Knee height, |

435 |

480 |

524 |

448 |

491 |

541 |

453 |

498 |

549 |

446 |

489 |

542 |

|

Popliteal |

360 |

388 |

419 |

343 |

384 |

429 |

352 |

394 |

437 |

354 |

392 |

441 |

|

Hip breadth, sitting |

308 |

339 |

373 |

317 |

347 |

383 |

328 |

361 |

400 |

334 |

369 |

412 |

전반적으로 8차 인체치수조사 대부분의 치수가 3차 인체치수조사 결과와 비교했을 때 증가하였다. 이는 한국인의 체격은 점점 커지고 있음을 의미하며, 이에 맞춰 좌석 크기가 개선될 필요가 있다. 한 가지 특이한 점은 대부분의 치수에서 남성이 여성보다 컸으나, 앉은엉덩이너비는 여성이 남성보다 큰 것으로 나타났다.

Table 8은 Kwak et al. (1999)의 고정식 사무용 의자 설계치수 및 지침표를 정리한 것이다. 해당 설계치수 및 지침표는 일반적으로 가장 많이 사용하는 사무용 의자의 디자인 표준자료를 제시하기 위한 것으로, 고정식 의자의 좌판 너비는 95%tile의 앉은엉덩이너비를 사용하며, 사용자의 자세 변화를 고려한 여유치를 둘 것을 제시하였다. 좌판 깊이는 너무 길거나 짧으면 앉은 자세의 균형이 무너지므로 5%tile의 앉은엉덩이오금길이를 기준으로 여유치를 빼는 것을 제시하였으며, 좌판 높이는 5%tile의 앉은오금높이를 사용하고, 신발 두께를 고려하여 적정한 좌판 높이를 결정하는 것을 권장하였다. 등받이 너비는 95%tile의 위팔사이너비를 사용하였으며, 등받이 높이는 허리와 척추의 만곡부위에 적절한 지지를 제공하기 위해 95%tile의 앉은어깨높이를 이용할 것을 제시하였다.

|

|

Calculation formula |

|

Seat width |

Hip Breadth, sitting +

2*Thickness of clothes (5mm) + 2*Margin (Min: 30mm) |

|

Seat depth |

Buttock-Popliteal Length – Margin (15mm) |

|

Seat height |

Popliteal Height +

Thickness of Shoes (25mm) + Thickness of clothes (5mm) – Margin (10mm) |

|

Backrest width |

Bideltoid Breadth |

|

Backrest height |

Shoulder Height, sitting – Margin (50mm) |

|

<Source: Kwak et al. (1999)> |

|

Table 8과 8차 인체치수조사 결과(Tables 5-7)를 종합하여 도출한 결과, 전체 성별 50%tile 기준으로는 좌판 너비가 439mm, 95%tile 기준으로는 482mm가 충족되어야 한다는 결론이 나왔다. 다만, 이는 계절을 고려하지 않고 옷 두께를 동일하게 적용한 결과이며, 팔걸이를 통해 보충되는 여유 공간이 없다는 점을 감안하여야 한다. 또한, 사무용 의자는 주로 단독으로 배치되는 반면, 도시철도 좌석은 횡방향으로 연속 배치되므로 두 좌석 유형 간의 설계 조건에는 차이가 크다. 따라서 해당 공식으로 도시철도 좌석을 설계에 그대로 적용하는 것은 적절하지 않으며, 도시철도 좌석 설계를 위한 별도의 수식이 필요하다.

4.1 Analysis of issues in current urban railway seats

본 연구는 도입 기간에 차이가 있는 대구 도시철도 차량의 좌석 규격을 분석하여 개선 여부를 확인하고, 이를 타 운송수단과 비교하였다. 도시철도 승객들이 가장 불만족한 요소는 좌판 너비였으며, 이를 가장 우선적으로 개선해야 하는 요소로 판단하였다. 좌판 폭, 높이, 등받이 높이에서는 일관된 변화가 나타나지 않았으나, 좌판 너비와 등받이 너비는 1 · 2호선은 동일하고, 3호선은 두 호선 차량에 비해 30mm 증가하였다(Table 1). 그러나 응답자의 93.3%는 좌석 너비 증가를 인지하지 못하였으며, 그 원인은 여전히 좌석의 여유 공간이 부족하고, 30mm라는 변화 폭이 체감하기에 충분히 크지 않기 때문으로 분석된다. 위팔사이너비를 기준으로 했을 때, 적정 좌판 너비는 최소 519mm가 되어야 하나, 30mm가 증가하더라도 실제 좌판 너비는 460mm로, 기준에 여전히 미치지 못하여 불편함이 지속되는 것으로 보인다.

서울 도시철도 2호선의 경우 '서울교통공사 2000호대 VVVF 전동차'가 5번에 걸쳐 도입되었으며, 이중 1차분(2005), 2차분(2007~2008)은 좌판 너비가 435mm, 3차분(2017~2018) 이후부터 480mm 좌판 너비의 좌석이 도입되어 유지 중에 있다(Lee, 2021; Kim, 2024). 이는 최근 도입된 도시철도 차량일수록 좌판 너비가 넓어졌음을 시사한다. 반면, 대구 도시철도 차량들의 경우 1호선 '대구교통공사 1000호대 전동차'(1996~1997), 2호선 '대구교통공사 2000호대 전동차'(2004~2005), 3호선 '대구교통공사 3000호대 전동차'(2013~2014) 모두가 최초 도입된 차량 그대로 유지되고 있다. 따라서 대구 도시철도의 좌판 너비가 서울 도시철도에 비해 좁은 이유는 차량 도입 시기의 차이에 기인한 것으로 판단된다. 현재 '대구교통공사 1000호대 전동차'의 2차분이 2035년까지 도입될 예정(Kim, 2023)이며, 이에 따라 차량 교체 시 이번 연구 결과가 반영된다면, 기존보다 더 넓은 좌석 설치가 가능할 것으로 기대된다.

항공기와 고속철도의 경우 팔걸이 너비를 제외했을 경우에도 도시철도와 동일하거나 더 넓었으며, 팔걸이 너비를 반영하면 더욱 확장된 너비를 보유하였다(Tables 2-4). 이는 장거리 이동을 위해 장시간 탑승해야 하는 해당 교통수단들의 특성을 반영한 요소이다. 항공기와 고속철도 좌석에 설치된 팔걸이는 여유 공간을 확보해줄 뿐만 아니라 자세의 안정성을 높이고 좌석에 가해지는 하중을 감소시키는 역할을 한다(Jung et al., 2017; Nag et al., 2013). 따라서 팔걸이가 없는 도시철도의 좌석을 이용하는 승객들은 타 운송수단에 비해 더 큰 불편함을 느낄 가능성이 높다.

도시철도 좌석에 팔걸이가 존재하지 않는 이유로는 좁은 차량에 최대한 많은 승객을 수용해야 하는 경제적 요인, 입석 공간 확보를 위한 공간적 제약, 마지막으로 단거리 이동으로 잦은 승하차를 하는 승객들로 인한 이동 편의성 등이 있다. 그러나 팔걸이가 없어 승객의 이용 공간이 축소되었음에도, 좌석 치수에 이를 반영하지 않아 승객 간의 공간 확보가 어려운 실정이다. 또한, 좌석이 횡으로 연속 배치된 구조에서는 옆자리의 승객의 체격에 따라 접촉으로 인한 불편함이 발생하거나, 심한 경우 좌석에 온전히 앉기 어려운 상황까지 발생할 수 있다. 따라서 팔걸이만큼의 여유 공간을 좌석 사이에 배치하는 것이 가장 필요하다. 다만, 단거리와 장거리라는 운행 방식의 차이가 있더라도 승객을 착석시키기 위해 배치한 좌석이 개인 공간을 제대로 확보하지 못해 불편함을 야기하는 것은 좌석을 설치한 의의가 퇴색되는 부분이라고 생각된다. 따라서 최소한의 개인 공간인 어깨사이너비를 충족하지 못하는 도시철도 좌석 너비는 개선이 필요하다.

좌판 너비를 산출할 때 주로 참조하는 사무용 의자의 좌판 너비는 팔걸이가 있는 것을 전제로, 엉덩이가 닿는 면적만을 기준으로 산출된다. 이때 기준이 되는 치수는 앉은엉덩이너비(Hip breadth, sitting)이다. 현 사무용 의자의 좌판 너비에 대한 공식은 다음과 같다.

현재 대구 도시철도 1 · 2호선의 좌판 너비는 430mm로, 앉은엉덩이너비(Hip breadth, sitting)를 기준으로 한 공식 (1)을 적용하여 수용도를 계산한 결과, 남성의 42.1%tile, 여성의 35.1%tile, 전체 성별의 38.4%tile을 수용할 수 있는 수준이었다. 이는 절반에도 미치지 않는 값이다. 대구 도시철도 3호선의 좌판 너비는 460mm로, 남성 77.0%tile, 여성 68.0%tile, 전체 성별 72.0%tile을 충족하였다. 2017년 신규 도입된 서울 도시철도 2호선은 기존의 1열 7석을 1열 6석으로 줄여서 좌석 너비를 435mm에서 480mm로 늘렸으며, 이는 남성 99.5%tile, 여성 88.0%tile, 전체 성별 93.1%tile로 앉은엉덩이너비(Hip breadth, sitting) 기준 대다수의 승객을 만족시킬 수 있었다(Table 9).

하지만 위 결과는 팔걸이가 없으며, 좌석이 횡으로 연속 배치된 구조인 도시철도 좌석의 특성을 고려하지 않고 수용도를 고려한 결과로 실제 승객이 느끼는 수용도와는 차이가 있을 수 있다. 따라서 도시철도 특성을 고려하여 좌석 너비를 재설계하는 것이 필요하다.

4.2 Design improvement of urban railway seats

기존 도시철도 좌석은 일반적인 의자 규격으로 주로 활용되는 사무용 의자의 규격을 참조하여 설계되었으나, 도시철도 좌석의 특성상 이러한 기준은 적절하지 않다. 도시철도는 단거리 운행이 많아 승객의 승하차가 빈번하며, 많은 승객이 입석으로 탑승한다. 이로 인해 팔걸이 설치는 오히려 불편을 초래하고, 단단한 팔걸이가 있을 경우 출차 · 정차 시 쏠림 현상으로 안전사고의 위험이 커진다. 따라서 도시철도 좌석에는 팔걸이를 설치하기 어렵고, 승객의 활동 공간을 위해 팔걸이를 설치 대신 그 만큼의 추가 공간을 설정하는 것이 바람직하다. 이를 위해 좌석 설계 기준을 앉은엉덩이너비(Hip breadth, sitting)가 아닌 위팔사이너비(Bideltoid width)를 기준으로 설계를 하는 것이 더 적절하다. 위팔사이너비는 좌석에 앉은 승객이 실제로 점유하는 최소 공간을 의미하기 때문이다. 일반적으로 여성의 앉은엉덩이너비는 남성보다 크지만, 남성의 위팔사이너비는 여성의 앉은엉덩이너비보다 더 크다. 따라서 남성의 위팔사이너비를 기준으로 좌석 너비를 설계하면, 남성과 여성을 모두 수용할 수 있는 좌석 설계가 가능하다. 또한, 도시철도에서 탑승객들은 좌석에서 휴대전화를 이용하거나 책을 읽는 등의 활동을 할 수 있기 때문에 옆 사람에게 방해가 되지 않도록 어느 정도 여유 공간이 필요하며, 이번 연구에서는 Kwak et al. (1999)에서 제시한 여유 공간(Margin)을 적용하였다. 이를 기반으로 새롭게 제시한 공식은 아래와 같다.

해당 식을 기준으로 현재의 좌석 너비인 430mm, 460mm, 480mm의 수용도를 계산한 결과, 남성의 경우 모든 좌석 너비에서 0%tile에 해당하였다. 여성의 경우에는 각각 0%tile, 8.8%tile, 33.8%tile이었으며, 전체 성별 기준으로는 각각 0%tile, 2.6%tile, 18.7%tile이었다. 이는 남성 승객들이 모든 좌석 너비 조건에서 매우 큰 불편함을 느낄 수 있음을 의미한다(Table 9).

도시철도 좌석은 규격 치수들을 최대값으로 설정하면 대부분의 사람들이 이용할 수 있으므로, 극단치 설계 중 최대치 설계를 이용하여 이상적인 좌석 너비를 도출하고자 하였다. 본 연구의 최종 목표는 남성 95%tile의 치수를 충족하는 것이다. 그러나 기존 도시철도 규격상의 한계를 고려하였을 때, 초기 개선 단계에서는 성별의 구분없이 성인 50%tile으로 시작하고, 이후 차량 개선과 함께 성인 남성 50%tile, 성인 남성 95%tile의 순서로 단계적 개선을 추진하는 것이 이상적이다. 해당 수식을 바탕으로 개선된 도시철도 좌석 치수를 도출한 결과, 519mm, 549mm, 593mm의 결과를 도출하였다(Table 9).

|

|

Current seat width |

Ideal seat width |

||||

|

430 |

460 |

480 |

519 |

549 |

593 |

|

|

Male, Hip breadth (%tile) |

42.1 |

77.0 |

99.5 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

|

Female, Hip breadth (%tile) |

35.1 |

68.0 |

88.0 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

|

Total, Hip breadth (%tile) |

38.4 |

72.0 |

93.1 |

100.0 |

100.0 |

100.0 |

|

Male, Bideltoid width (%tile) |

0.0 |

0.0 |

0.0 |

15.4 |

50.0 |

95.0 |

|

Female, Bideltoid width (%tile) |

0.0 |

8.8 |

33.8 |

74.4 |

100.0 |

100.0 |

|

Total, Bideltoid width (%tile) |

0.0 |

2.6 |

18.7 |

50.0 |

71.8 |

100.0 |

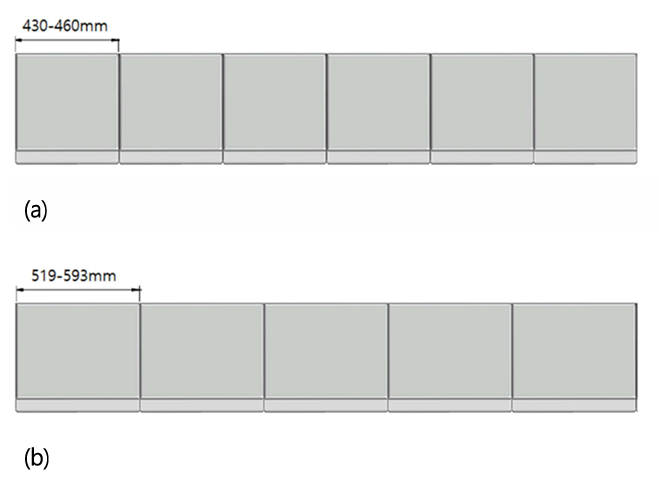

현재 도시철도 차량의 규격을 유지한 채로 개선할 수 있는 방안을 도출해보면 다음과 같다. 현재 대구 도시철도 좌석(1, 2, 3호선)은 6개 좌석이 일렬로 배치되어 1개의 좌석 세트를 구성한다(Figure 4(a)). 1호선과 2호선의 경우 1개 좌석 세트의 길이는 약 2,580mm (430mm × 6 = 2,580mm)이며, 3호선의 경우 약 2,760mm(460mm × 6 = 2,760mm)이다. 좌석 세트 내의 좌석의 수를 6개에서 5개로 줄인 후, 위팔사이너비(Bideltoid width)를 기준으로 한 새로운 공식 (2)를 적용하여 수용도를 계산한 결과는 다음과 같다. 대구 도시철도 1호선과 2호선은 좌석 너비가 430mm에서 516mm (2,580mm ÷ 5 = 516mm)로 변경되어 전체 성인의 50%tile을 수용할 수 있는 수준의 좌석 너비인 519mm에 근접하게 된다. 대구 도시철도 3호선은 좌석 너비가 460mm에서 552mm (2,760mm ÷ 5 = 552mm)로 넓어져, 남성 50%tile 기준 너비인 549mm보다 3mm가 더 넓은 수준이 되어 남성 50%tile 이상을 수용할 수 있는 수준으로 개선이 가능하다(Figure 4(b)).

위에서 제시한 방법은 기존보다 좌석 너비를 증가시켜 승객의 불편을 크게 줄이고, 이용 만족도를 향상시킬 수 있다. 현재 대구 도시철도 좌석은 여러 개가 일렬로 배치되어 1개의 좌석 세트를 구성하며, 이 좌석 세트 내의 좌석 수를 6개에서 5개로 줄여도 전체 너비와 바닥 고정 방식은 기존과 동일하게 유지되어 설계적 안정성이 확보된다. 그러나 전체 좌석의 수가 감소하면서 기존보다 앉을 수 있는 승객 수는 줄어들게 된다. 따라서 향후에는 도시철도 차량의 규격을 전체적으로 변경하여, 좌석 수를 6개로 유지하면서도 개선된 좌석 너비를 반영할 수 있는 방안을 마련할 필요가 있다. 좌석 수를 6개로 유지하면서도 개선된 좌석 너비를 반영하려면 차량의 길이가 길어지게 되고, 이에 따라 현재 지하철역 승강장, 스크린 도어 등에도 영향을 미칠 수 있다. 이에 대한 기술적, 비용적인 요소에 대한 논의가 필요하며, 기존 선로 환경에 변화된 규격의 차량이 어떤 영향을 끼칠지에 대한 연구가 필요하다.

4.3 limitation and future research ideas

본 연구는 다음과 같은 한계점을 지닌다. 첫째, 연구 대상이 대구 도시철도 차량의 좌석에 한정되었다. 향후 연구에서는 대전, 광주, 부산 광역시 및 수도권 도시철도 차량을 포함하여 연구 범위를 확대할 필요가 있다. 둘째, 설문 응답자의 연령대, 직업군, 이용 시간대 등이 고려되지 않았다. 해당 요소들은 도시철도 이용 환경에 대한 세부적인 조건이며, 향후 연구에서는 이용 환경의 차이가 만족도에 영향을 주는 점을 고려하여야 한다. 셋째, 본 연구는 좌석의 여러 규격 요소 중 좌판 너비에 집중하였다. 이는 설문조사 결과에서 좌판 너비가 좌석의 불편도에 가장 큰 영향을 미치는 요소로 나타났기 때문이다. 그러나 향후 연구에서는 좌판 너비 외의 다른 규격 요소(좌판 폭, 좌판 높이, 등받이 높이, 등받이 각도 등)들도 함께 검토하여 종합적인 개선이 필요하다. 넷째, 도시철도 좌석의 만족도 및 불편도에 영향을 줄 수 있는 재질, 쿠션감, 디자인, 색감 등의 요소는 본 연구에서 고려되지 않았다. 향후 연구에서는 이러한 점도 충분히 고려하여 개선 방안을 제시하는 것이 필요하다. 다섯째, 본 연구는 도시철도 좌석의 특징인 연속 배치 구조에 중점을 두고 좌석 설계 개선안을 제시하였다. 향후 연구에서는 좌석 특성 외에도 도시철도 특유의 환경(잦은 승하차, 입석과 좌석 공간의 혼재, 공간 제약 등)도 고려하는 것이 필요하다. 여섯째, 좌석 개선안을 제시하였지만, 개선안에 따른 승객 밀도, 입석 공간 확보, 탑승 공간과 비용대비 효과 등을 고려하지 않았다. 향후 연구에서는 이러한 점을 고려하여 개선안에 따른 효과성과 제한사항 등을 제시하는 것이 필요하다. 마지막으로, 개선된 디자인에 대한 검증이 이루어지지 않았다. 향후 연구에서는 시제품을 제작하여 개선 전후의 만족도를 비교하는 것이 필요하다.

본 연구는 현 대구 도시철도 좌석에 대한 만족도와 불편 요소를 파악하고, 타 운송수단과의 비교를 통해 대구 도시철도 좌석의 실태를 확인하였다. 또한, 사이즈 코리아 데이터를 활용하여 한국인의 인체 치수 변화를 분석하고, 이를 바탕으로 도시철도 좌석의 최적 규격을 도출하였다.

연구 결과, 승객이 불편함 없이 이용할 수 있는 좌판 너비는 519~593mm가 되어야 한다는 것을 알 수 있었다. 이는 일반 사무용 의자와 달리 팔걸이가 없고 좌석이 연속적으로 배치되는 도시철도 좌석의 특성을 반영한 결과이다. 이처럼 좌석이 배치되는 환경에 따라 요구되는 특성이 달라질 수 있음을 파악하고, 사용자 인체 치수에 맞는 새로운 설계 가이드라인을 제시한 점에서 본 연구의 의의가 있다. 본 연구의 결과는 향후 신규 도시철도 차량 도입이나 기존 도시철도 차량 개조 시, 인간공학적 요소를 고려한 좌석 규격 조정의 근거 자료로 활용될 수 있을 것이다.

References

1. Choi, Y.G., Tak, G.H., Choi, H.S. and Kim, D.H., Ergonomic issues and improvement measures about Daegu subway, Proceedings of 2006 Spring Conference of the Korean Institute of Industrial Engineers, 928-941, 2006.

2. Hong, J. and Lo, S.I., Research on seat shape and arrangement to improve urban railway space utilization and convenience during rush hour, Korea Society of Basic Design & Art, 24(5), 631-646, 2023.

3. Jung, H., Lee, S., Kim, M., Choi, H. and You, H., Ergonomic evaluation and improvement of bus seat armrest design, Journal of the Ergonomics Society of Korea, 36(2), 69-86, 2017.

Google Scholar

4. Jeon, K.Y., Uncomfortable subway, Munhwa Broadcasting Corporation, January 20, 2020, https://imnews.imbc.com/replay/2020/ nwtoday/article/5652471_32531.html (retrieved July 2, 2024).

5. Kim, G.S., Moon, S.H. and Shin, K.J., An Evaluation of user's facility for metropolitan railroads trains in Seoul, Proceedings of 2010 Conference of the Korean Institute of Interior Design, 12(1), 142-147, 2010.

Google Scholar

6. Kim, H.J., Evolution of subway seat width: from 435mm to 480mm... seat sizes in the U.S., U.K., Germany, and France?, News Space, 2024, https://www.newsspace.kr/news/article.html?no=4614 (retrieved July 2, 2024).

7. Kim, E.K. and Kim, J.E., A study on changes in body shape of MZ generation (2030s) women for clothing construction, Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association, 24(3), 111-125, 2022.

Google Scholar

8. Kim, J.E. and Kim, E.K., A study on MZ generation (2030s) male body shape comparison and body shape change, Journal of the Korea Fashion & Costume Design Association, 25(1), 33-47, 2023.

Google Scholar

9. Kim. Y.M., Daegu Urban Railway to adopt unmanned operation system for Line 1 by 2035, Yonhap News Agency, October 22, 2023, https://www.yna.co.kr/view/AKR20231020093500053 (retrieved May 20, 2025).

10. Korea Railroad Corporation, 2022 Statistical yearbook railroad, railway industry information center, 2023, https://www.kric.go.kr/ jsp/handbook/sta/statisticsTechList.jsp (retrieved October 10, 2023).

11. Korea Transportation Safety Authority, 2023 report about public transportation investigation, 2023, https://www.kotsa.or.kr/ptc/ ptcData.do (retrieved July 16, 2024).

12. Kwak, W.M., Hong, S.S., Jung, S.G., Lee, S.D., Lee, D.C. and Yoon, H.Y., Ergonomic design of office chair, Journal of Korean Society of Design Science, 12(3), 73-80, 1999.

13. Lee, S.H., Is it the season for seats to feel smaller? The reason why Seoul subway is uncomfortable, Maeil Business Newspaper, October 22, 2021, https://www.mk.co.kr/news/society/10070550 (retrieved July 2, 2024).

14. Lee, S.S., Subway passengers' physique grown larger but seat sizes have stayed same for over 30 years, Yonhap News Agency, January 11, 2020, https://www.yna.co.kr/view/AKR20200106140400505 (retrieved July 2, 2024).

15. Moon, S.H., Kim, G.S. and Shin, K.J., An evaluation of user's facility and suggestion for the improvement on the interior design of metropolitan railroads trains, Journal of the Korean Institute of Interior Design, 19(5), 11-20, 2010.

Google Scholar

16. Nag, P.K., Vyas, H., Nag, A. and Pal, S., Postural stability of sitting women, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics, 19(4), 583-595, 2013.

Google Scholar

17. Progress of rails and tomorrow, Train seat appearance and seat spaces, 2018, https://blog.naver.com/doublerailroad/221259701295 (retrieved December 4, 2024).

18. Seatguru, Airline seat comparison charts, 2024, https://www.seatguru.com/charts/generalcharts.php (retrieved December 10, 2024).

Google Scholar

19. Size Korea, The 3rd national anthropometric survey in Korea, 1992, https://sizekorea.kr/human-info/meas-report?measDegree=3 (retrieved July 11, 2023).

20. Size Korea, The 5rd national anthropometric survey in Korea, 2004, https://sizekorea.kr/human-info/meas-report?measDegree=5 (retrieved July 11, 2023).

21. Size Korea, The 6rd national anthropometric survey in Korea, 2013, https://sizekorea.kr/human-info/meas-report?measDegree=6 (retrieved July 11, 2023).

22. Size Korea, The 8rd national anthropometric survey in Korea, 2021, https://sizekorea.kr/human-info/meas-report?measDegree=8 (retrieved July 11, 2023).

23. World Health Organization, The Asia-Pacific perspective: redefining obesity and its treatment, Geneva: World Health Organization Western Pacific Regional Office, 2000.

PIDS App ServiceClick here!