eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Sang Hyun Kim

, Seung Nam Min

, Dong Joon Kim

10.5143/JESK.2025.44.3.353 Epub 2025 July 05

Abstract

Objective: This study aims to improve the metadata classification framework of safety and health content provided by the Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA) by identifying user-prioritized metadata elements that enhance content discoverability and practical usability.

Background: The current metadata system is primarily designed for internal administrative purposes, lacking user-centered design principles. It suffers from semantic redundancy, conceptual ambiguity, and poor alignment with national or international classification standards, which limits content accessibility and reusability.

Method: A mixed-methods approach was employed, combining a literature and case review, heuristic analysis based on usability principles, focus group interviews (FGI) with domain experts, and an Analytic Hierarchy Process (AHP) survey involving 100 participants (OSH instructors and general workplace users). This approach aimed to restructure metadata based on user-centered evaluation.

Results: "Type of Accident", "Legal Reference", and "Special Safety Training Target" were ranked as the most important metadata items by both user groups, while "Content Format" and "Keywords" showed diverging importance rankings depending on user type. These results demonstrate the need for differentiated metadata configurations tailored to user roles.

Conclusion: The study highlights the importance of metadata elements that reflect legal compliance, incident classification, and tailored training needs. It suggests that metadata structures should be realigned to better match the information-seeking behavior of different user groups and to support the operational requirements of digital safety education platforms.

Application: The findings support the design of a metadata system that improves searchability and usability for safety and health content. This system can guide future platform upgrades, contribute to metadata policy development, and enhance the impact of occupational safety training across diverse user sectors.

Keywords

Metadata design AHP User-centered classification Safety education Digital safety content

산업안전보건(OSH: Occupational Safety and Health)은 근로자의 건강과 복지에 영향을 미칠 수 있는 직장 내 위험을 식별, 평가 및 관리하는 다양한 활동을 포함한다(Liu et al., 2023). 산업 현장에서 발생하는 위험의 유형과 영향은 작업의 특성과 범위에 따라 다르게 나타나지만, 근로자가 위험을 인식하고 대응 역량을 키울 수 있는 주요 수단 중 하나는 교육이다. 이와 더불어, 산업안전보건법은 1981년 12월 제정 당시부터 제31조 및 제32조를 통해 사업주의 근로자 안전보건교육 의무를 규정하고 있으며, 이후 사회 환경 변화에 맞추어 지속적으로 개정되고 있다(Jeon, 2018).

한국의 산업재해 예방을 선도하는 기관인 한국산업안전보건공단은 1987년 12월 창립 이후, 산업재해 예방을 위해 다양한 양질의 안전보건 콘텐츠를 생산해 왔다. 이러한 산업재해 예방 노력의 배경에는 한국 산업화 초기부터 이어진 재해 경험과 대응 노력이 있었다. 한국은 1960~70년대 산업화와 고도성장 과정에서 크고 작은 산업재해를 겪어 왔으며, 이에 대응하여 정부는 산업재해 예방을 위한 적극적인 정책을 추진하고 점검 및 지도를 수행해 왔다. 또한, 사업장에서는 안전설비 설치와 노후설비 교체 등의 투자와 함께 안전문화 개선 활동을 지속적으로 전개해 왔다(Moon, 2018).

현대 산업 환경에서 OSH 교육은 OSH 관련 역량 학습을 촉진하기 위한 계획된 노력을 의미한다(Noe, 2020). 이러한 교육은 일반적으로 1) 위험 인식 및 통제, 2) 안전한 작업 방식, 3) 개인 보호 장비의 올바른 사용, 4) 비상 절차 및 예방 조치 등을 포함하며, 근로자들이 추가적인 안전 정보를 어디에서 찾을 수 있는지 안내하는 역할도 한다. 또한, OSH 교육은 근로자와 관리자가 작업장 내 안전 강화를 위한 변화를 보다 적극적으로 주도할 수 있도록 역량을 부여하는 기능을 한다(Cohen et al., 1998). 그러나 Robson et al. (2012)은 단순한 교육만으로는 충분하지 않으며, 실습과 같은 체험형 훈련이 병행될 때 교육 효과가 극대화될 수 있다고 강조했다.

인공지능(Artificial Intelligence, AI)과 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 등의 발전을 통해 판단 · 추론과 같은 인간의 고유 능력까지 컴퓨터 시스템이 대체할 수 있는 수준으로 고도화되었다. 이는 4차 산업혁명의 핵심적인 특징으로 볼 수 있다(Lee et al., 2019). 산업재해 예방을 위한 교육 분야 또한 이러한 기술 발전의 영향을 받아 변화하고 있다. 특히, 코로나19 감염 확산 방지 및 중대재해 예방을 위한 노력의 일환으로, 한국산업안전보건공단을 비롯한 공공기관과 기업에서는 기존의 강의식 집체교육 방식에서 벗어나 보다 흥미롭고 효과적인 안전교육 방식을 도입하고 있다. 이에 따라, 가상현실(Virtual Reality, VR)과 증강현실(Augmented Reality, AR)과 같은 첨단 기술을 활용한 다양한 산업재해 예방 콘텐츠가 개발되고 보급되는 추세에 있다(Kim et al., 2020).

이렇듯 산업안전보건에서의 교육은 사고 예방을 위한 핵심 요소로 간주되어 지속적인 발전과 노력이 이어지고 있다. 그럼에도 불구하고, 산업 현장에서는 안전보건교육을 위한 전문가 초빙과 적절한 교육 콘텐츠 확보에 현실적인 어려움이 존재한다. 특히, 이러한 문제의 한 원인으로는 기존 교육 콘텐츠 분류 체계와 메타데이터 구조의 비효율성이 지적되고 있다. 예를 들어, 콘텐츠 메타데이터가 제작 중심의 내부 관리 목적으로 설계되어 있어 사용자 관점에서 필요한 정보를 빠르게 검색하거나 직관적으로 접근하기 어렵고, 항목 간 의미 중복, 개념적 모호성, 표준 분류 체계와의 불일치 등으로 인해 콘텐츠의 탐색성과 재사용성이 크게 저하되고 있다(Park and Childress, 2009). 예를 들어 '콘텐츠 설명', '분야', '주요 산업', '배포 대상' 등의 항목은 실사용자의 정보 탐색에 실질적인 기여를 하지 않거나 다른 항목과 중복되어, 검색 결과의 정확성을 떨어뜨리고 있다. 이러한 구조는 Dublin Core와 같은 국제 표준 메타데이터 구조에 비해 사용자 인터페이스 연계성이 낮고, 법령 및 산업 분류와의 연동이 부족하다는 점에서 한계가 뚜렷하다. 반면, 도서관 정보 시스템이나 디지털 학술 자원 관리 시스템에서는 DCMI, MODS와 같은 표준 기반 구조를 통해 탐색성과 범용성을 동시에 확보하고 있으며(McCallum, 2004; MODS, 2025), 국내 공공기관도 이를 점진적으로 수용하고 있다.

본 연구는 이러한 구조적 차이를 고려하여 공공안전 교육 콘텐츠에 적합한 사용자 중심 메타데이터 재구성을 시도하였다. 이를 보완하기 위해서는 실제 사용자의 판단을 구조적으로 반영할 수 있는 AHP 기반의 계층적 분석이 요구된다. 또한 휴리스틱 평가와 전문가 검토를 병행함으로써 사용자 중심성과 실무 타당성을 확보하고자 하였다. 이와 같은 방법론을 바탕으로 본 연구에서는 한국산업안전보건공단 내 안전보건 콘텐츠의 분류 체계를 사용자 관점과 분류 이론을 기반으로 재정립하여, 사용자의 접근성과 활용성을 극대화하는 것을 목적으로 한다.

2.1 Meta data

한국산업안전보건공단의 메타데이터는 총 47개 항목으로 구성되어 있으며, 주요 항목으로는 발간번호, 등록일, 발간기관, 등록자, 최종 수정자, 콘텐츠 형태, 제작업체명, 제작업체 연락처, 대업종, 분야, 발간 용도, 내용, 소요 예산 등이 포함된다. Table 1은 전체 47개 메타데이터 항목을 입력 방식(input type)에 따라 정리한 것이다.

|

Input type |

Metadata items |

|

Auto input |

Publication number, Registration date, Publishing institution,

Registrar, Registration completion date, Website creation type |

|

Input box (Manual input) |

Last modifier, Production company name, Production company contact,

Budget required, Portrait/Copyright expiration date, Expected publication date,

Title, Content description, YouTube Link, Author, Keywords (At least 5),

Table of contents, Index, ISSN/ISBN |

|

Dropdown |

Content type, Demand identification target, Field, Purpose of publication,

Content, ERP disclosure, Distribution target, Public nuri, Distribution method,

Homepage disclosure, Recommended material, Content library, Media recommendation |

|

Checkbox |

Educational purpose, By industry, By sub-industry, Hazardous machinery

& equipment, Special safety education target, Incident type, Occupational

health, Distribution target, Foreign language materials, Legal information,

By job category |

|

Calendar / Input box (Date entry) |

Portrait/Copyright expiration

date, Expected publication date |

|

Separate search (Admin only) |

Transfer target |

|

Note: Metadata items are classified by input type such as Auto

Input, Manual Input (Input Box), Dropdown, Checkbox, and Calendar Input.

Certain items like "Portrait/Copyright Expiration Date" and

"Expected Publication Date" allow both manual text entry and

calendar selection |

|

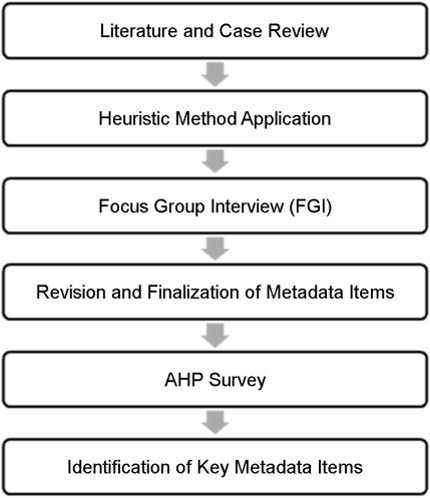

2.2 Procedure

본 연구는 산업안전보건 콘텐츠의 메타데이터 구조 개선을 위해 문헌 조사, 휴리스틱 평가, 전문가 심층면담(Focus Group Interview), 계층분석법(AHP) 등 다양한 접근을 통합적으로 적용하였다. 연구 전반의 절차는 Figure 1에 도식화되어 있으며, 문헌 및 사례 조사를 통해 기초자료를 확보하고, 휴리스틱 평가로 개선 대상 항목을 도출한 후, 전문가 자문(FGI)과 AHP 분석을 통해 사용자 중심의 중요도 순위를 파악하는 순서로 진행되었다. 이러한 단계는 각기 독립적으로 수행되기보다는 연계성을 갖고 반복적으로 보완되면서, 최종적인 메타데이터 개선안 도출로 이어졌다.

2.2.1 Literature and case review

본 연구에서는 안전보건 콘텐츠의 메타데이터 구조 개선을 위한 기초자료 확보를 목적으로 문헌 조사와 사례 조사를 병행하였다. 문헌 조사는 2023년 10월부터 2024년 2월까지 진행되었으며, Google Scholar, 한국학술정보(KISS), RISS을 주요 데이터베이스(DB)로 활용하였다. 검색어는 "metadata classification", "occupational safety content", "digital learning metadata", "DCMI", "MODS", "user-centered metadata" 등을 중심으로 구성하였으며, Boolean operator (Jukna and Sergeev, 2013)를 활용하여 "AND", "OR" 조합으로 검색식을 구성하였다. 예를 들어, ("metadata" AND "occupational safety") OR ("metadata design" AND "user-centered")와 같은 형태로 구성하였다. 검색 범위는 2000년 이후 발행된 영어 또는 한국어 논문으로 한정하였으며, 학술논문, 컨퍼런스 발표자료, 정부/기관 보고서 등을 포함하였다. 스크리닝 절차는 PRISMA 기준(Page et al., 2021)에 따라 수행되었으며, 1차적으로 제목 및 초록 기준으로 선별한 후, 2차로 본문 내용을 검토하여 최종적으로 38편의 관련 문헌을 분석 대상으로 확정하였다. 분석 항목은 메타데이터 구조 유형, 적용된 분류 체계, 사용자 인터페이스 연계 방식, 법령 기반 요소 반영 여부 등이 포함되었다.

2.2.2 Heuristic analysis

문헌 조사 결과를 기반으로 도출된 주요 메타데이터 항목에 대해 휴리스틱 평가를 실시하였으며, Jakob Nielsen의 휴리스틱 평가 프레임워크를 참조하였다(Nielsen, 1992). 평가 항목에는 사용성, 중복 여부, 정보 제공의 명확성, 탐색 가능성, 법령 및 표준 연계 가능성 등이 포함되었다. 이 평가는 단독 분석보다는 후속 FGI와 연계되어 최종 개선안을 도출하는 기초자료로 활용되었다.

2.2.3 Focus group interview

관련 분야 전문가로 구성된 자문단을 운영하여 FGI를 진행하였으며, 이를 통해 안전보건 콘텐츠의 효율적 관리 방안을 모색하였다. 전문가 위원은 화공안전, 건설안전, 문헌 정보, 콘텐츠 이용자 각 2인으로 구성하였으며, 메타데이터에 대한 심층 논의를 통해 개선 방향의 적절성을 검토하였다. 휴리스틱 결과에 대해서 각 분야 전문가의 의견을 수렴을 실시하여 결과에 반영하였다.

2.2.4 Deriving user-centered importance rankings using the Analytic Hierarchy Process (AHP)

휴리스틱 결과 및 전문가 의견 수렴 결과를 기반으로 메타데이터 항목을 구성하였으며(Table 2), 이를 AHP(계층적 분석법)를 활용하여 사용자 중심(User-centered)의 중요도 순위를 도출하였다. 설문조사는 한국안전보건공단 시스템 사용자를 대상으로 진행하였으며, 일반사업장의 근로자 및 관리 감독자, 그리고 안전보건교육 종사자가 참여하였다. 설문 응답자는 안전보건교육 기관 종사자 39명, 일반사업장 61명으로 총 100명이었다. 설문조사는 모바일로 실시하였으며 결과는 교육기관 종사자와 일반사업장으로 구분하여 분석하였다. 이후, 응답자의 일관성을 확인하기 위하여 AHP 분석의 핵심 지표인 일관성 지수(Consistency Index, CI)를 산출하였으며, CI 값이 0.1 미만이면 응답자의 판단이 일관된 것으로 해석하였다.

|

Criteria |

High |

Medium |

Low |

Same |

Low |

Medium |

High |

Criteria |

|

(A1) |

✓ |

(A2) Content name |

||||||

|

(A1) |

✓ |

(A3) |

||||||

|

(A1) |

✓ |

(A4) Table of contents |

||||||

|

(A1) |

✓ |

(A5) Standard |

||||||

|

(A1) |

✓ |

(A6) Keywords |

3.1 Metadata literature review

메타데이터(Metadata)는 "데이터에 대한 데이터"로 정의되며, 데이터베이스 시스템 내 다양한 개체를 설명하는 데 활용된다(Date, 1977). 대표적인 국제 표준인 더블린 코어(DCMI, 2025)는 자원의 효율적 검색을 위해 개발되었으며, 제목, 작성자, 출판사, 데이터 형식, 언어 등 15개의 기본 요소를 포함한다(Weibel et al., 1995). DCMI는 응용성과 확장성이 뛰어나지만, 특정 분야의 복잡한 분류 체계를 구성하는 데는 한계가 있다는 지적도 있다(Hwang, 2012).

이를 보완하기 위한 표준으로는 메타데이터 객체 서술 체계(MODS: Metadata Object Description Schema)가 있으며, 이는 DCMI의 단순성과 MARC 포맷의 복잡성을 절충한 구조로 디지털 자원 관리에 활용된다(McCallum, 2004). 국내에서는 국립중앙도서관이 MODS를 채택하고 있으며, 도서관 데이터 구조에 보다 적합한 체계를 제공하고 있는 것으로 평가된다(MODS, 2025). 이러한 기존 표준들 간의 구성 요소 및 응용 특성은 Table 3에 비교 정리하였다.

|

Dublin Core Metadata Initiative |

Metadata Object Description |

Metadata Object Description Schema |

|

Title |

Title info. |

Title info. |

|

Subject |

Language |

Name |

|

Description |

Note |

Type of resource |

|

Source |

Location |

Genre |

|

Language |

Name |

Origin info. |

|

Relation |

Physical description |

Language |

|

Coverage |

Subject |

Physical description |

|

Creator |

Access condition |

Abstract |

|

Publisher |

Type of resource |

Table of contents |

|

Contributor |

Abstract |

Target audience |

|

Right |

Classification |

Note |

|

Type |

Part |

Classification |

|

Date |

Genre |

Related item |

|

Format |

Table of contents |

Identifier |

|

Identifier |

Related item |

Location |

|

- |

Extension |

Access Condition |

|

- |

Origin info. |

Part |

|

- |

Target audience |

Extension |

|

- |

Identifier |

Record info. |

|

- |

Record info. |

- |

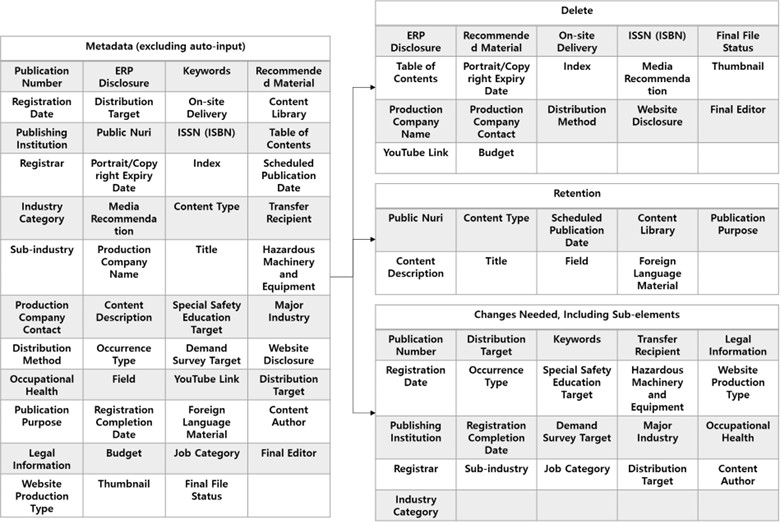

3.2 Classification of metadata elements using heuristic techniques

전체 메타데이터 항목 중 사용자 입장에서 활용 가치가 낮은 항목은 삭제 대상으로 분류되었다. 예를 들어, '분야', '주요 산업', '배포 대상' 등은 콘텐츠 검색 시 실질적인 기여도가 낮은 것으로 나타났다. 반면, '재해 발생 형태', '법령', '특별안전교육대상' 등은 콘텐츠의 분류와 법적 적합성 확보에 있어 중요도가 높아 유지되었으며, 핵심 정보로 간주되었다.

이와 함께 '콘텐츠 형태', '외국어 자료', '기계기구' 등 일부 항목은 입력 방식이나 세부 항목 구성을 조정하는 방식으로 개선되었다.

이러한 항목은 정보 제공의 명확성은 유지하되 사용자 인터페이스 상의 효율성을 높이기 위한 구조 재편이 필요하다고 판단된 것이다. 최종적으로 도출된 삭제, 유지, 변경 항목과 그 근거는 Figure 2에 요약되어 있으며, 이 결과는 메타데이터 구조의 간결성과 사용자 접근성 향상에 기여할 수 있을 것으로 기대된다.

3.3 Focus group interview

전문가 자문단(FGI)을 통해 수렴된 의견에 따르면, 콘텐츠 유형은 도서 자료와 비도서 자료로 구분하여 관리하는 방식이 적절한 것으로 나타났다. 도서 자료에는 단행본, 연속간행물, 학술논문 등이 포함되며, 비도서 자료는 시청각 자료, 리플렛, 온라인 자료, 단명자료 등 다양한 형태로 구성된다. 이러한 구분은 콘텐츠의 물리적 특성과 전달 방식에 따른 분류 필요성을 반영한다.

또한, 콘텐츠 내용의 분류 기준에 대해서는 자체적인 체계를 새로 구축하기보다는, 표준산업분류, 표준직업분류, 산업재해분류 및 법령 정보 등 기존의 공신력 있는 외부 분류 체계를 활용하는 것이 보다 효율적이라는 의견이 도출되었다. 이는 체계적인 관리뿐만 아니라 콘텐츠의 상호운용성과 활용성을 높이는 데 기여할 수 있다.

아울러 콘텐츠의 활용 목적은 교육자료, 홍보 및 광고, 현장 가이드(매뉴얼), 정책자료, 학술연구, 동향 분석, 실무 적용 등으로 세분화되었으며, 이러한 목적에 따라 메타데이터 항목을 구체화할 필요성이 제기되었다. 콘텐츠 이용 대상을 정의하는 방식에 대해서도 의견이 모아졌는데, 단순한 직군 구분을 넘어 성별, 연령, 국적 등의 인구학적 요인과 교육 대상자의 역할을 반영한 세분화 전략이 요구되었다.

특히 외국인 근로자 대상 콘텐츠를 고려할 경우 다국어 지원 여부를 메타데이터에 포함시키는 것이 바람직하며, 콘텐츠와 관련 법령 정보를 연결할 수 있도록 국가법령정보센터의 조항별 URL을 고유 코드 형태로 삽입하는 방식도 함께 제안되었다. 이러한 개선 방향은 사용자 친화적인 검색과 관리 체계를 구축하는 데 기반이 될 수 있으며, 궁극적으로 메타데이터 체계의 실용성과 효율성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

3.4 Metadata framework reflecting FGI recommendations

자문단 심층 논의와 기존 문헌 및 사례 조사를 통해 도출된 결과를 종합한 결과(Table 4), 안전보건 콘텐츠의 분류 및 관리 체계 개선을 위해 Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)가 적절한 기준으로 채택되었다. DCMI는 다양한 온라인 자원의 검색 효율성을 높이기 위해 개발된 체계로서, 직관적이고 표준화된 데이터 요소를 기반으로 하고 있으며, 미국 및 국제 메타데이터 표준으로 공식 등록되어 있어 신뢰성과 범용성을 갖춘다는 점에서 높은 평가를 받았다. 또한 DCMI의 요소는 다양한 콘텐츠 유형에 적용 가능하다는 장점이 있어, 안전보건 콘텐츠의 구조적 일관성을 확보하는 데 기여할 수 있다.

|

Category |

Change

(Deletion) reason |

Change

(Proposed) |

Input

method |

Remarks |

|

Publication |

Maintained

as follows |

- |

Auto-generated |

- |

|

Title

(Maintained) |

Recommended by DCMI |

- |

Manual input |

DCMI |

|

Author

(Created) |

Recommended

by DCMI |

Required

for futurerevisions/security (Registered in the system) |

Auto-generated |

DCMI |

|

Standard

Industrial |

While

creating an independent |

A.

Agriculture, Forestry, and Fisheries, |

Combo box |

Expert |

|

Industrial

Accident |

1. Mining,

2. Manufacturing, 3. |

Combo box |

Expert |

|

|

Content |

Replaced by

Standard Industrial |

Content

elements and standard classification absorb this category, |

- |

Expert |

|

Legal

References |

Required

for electronic management and for |

Classified

into Law, Enforcement |

Manual input |

Expert |

|

Government/Public |

CI Update |

Current and

updated versions of Ministry of Employment and Labor, |

Manual input |

Expert |

|

Machinery

& |

Integrated

into legally defined |

- |

- |

Expert |

|

Hazardous |

The existing

classification is legally defined under the Industrial Safety and Health |

Not applicable, Press,

Shearing |

Combo box |

Expert |

|

Occurrence Type |

Follows the Industrial Accident

Record/Classification Guidelines (KOSHA G-83-2016) |

Falling, Tripping, (Being

Crushed or |

Combo box |

- |

|

Distribution Target |

The distribution target should |

- |

- |

Expert |

|

Content Format |

OPS, VR, stickers, and other |

The content format is

classified into books and non-books, and existing content is categorized

accordingly. |

Combo box |

Expert |

|

Major Industry

Classification |

Replaced by Standard Industrial

Classification / Industrial |

The major industry

category is |

- |

Expert |

|

Field (Deleted) |

Replaced by Standard Industrial |

The field category is

absorbed into |

- |

Expert |

|

Publication |

Replaced by Standard Industrial |

The publication purpose

category |

- |

Expert |

|

Content |

Changed to specify content

usage, integrating seven subcategories. |

Classified into Technical

Information (Technical Seminar), Legal Information, Business Guide, Research

Report, |

Combo box |

Expert |

|

Public Security & |

Maintained for security

classification |

None, Type 1, Type 2, Type

3, Type 4 |

Combo box |

Expert |

|

Content |

Required for user search |

- |

Manual input |

DCMI |

|

Keywords |

- |

Manual input |

DCMI |

|

|

Foreign Language Materials |

Changed from "Foreign Recommended by DCMI |

Korean, English,

Vietnamese, etc. |

Combo box + |

DCMI |

|

Special Safety |

Updated based on the |

0. Not Applicable, 1. Work

in High-Pressure Chambers, 2. Acetylene or |

Combo box |

Expert |

|

Intellectual |

Managed based on IP duration Recommended by DCMI |

Y/N, If Y, specify IP

duration |

Combo box + |

DCMI |

우선, '발간번호'와 '제목' 항목은 DCMI 기준에 부합하며 식별성과 검색 효율성을 제공하는 필수 요소로 판단되어 기존 방식대로 유지되었다. '저자' 항목은 기존 시스템에는 없던 요소였으나, 문서 책임자 또는 작성자의 정보를 명확히 하기 위해 새롭게 생성되었다. 이는 향후 보안성 확보 및 문서 추적 관리에 도움이 되는 요소로 평가된다.

분류 체계 측면에서는, '표준산업분류'와 '산재보험업종분류' 항목이 새롭게 포함되었다. 이는 기존의 추상적인 '분야' 또는 '주요 산업'보다 공신력 있는 외부 기준을 활용하여 콘텐츠를 보다 체계적으로 분류할 수 있도록 하기 위함이다. 반면 '콘텐츠 설명' 항목은 중복 정보의 가능성과 다른 항목으로 대체 가능성이 높다는 점에서 삭제되었으며, '법령 정보'는 콘텐츠의 법적 근거를 명확히 제시하기 위해 별도 항목으로 생성되었다.

기존의 '기계기구' 항목은 '유해 위험기계기구'로 통합되어 산업안전보건법 제78조에서 정의하는 법정 분류 체계를 반영하였으며, 사용자의 검색 편의를 고려한 드롭다운 방식으로 구성되었다. '재해 발생 형태' 항목은 KOSHA G-83-2016의 산업재해분류기준을 적용하여 정비되었으며, '콘텐츠 형태'는 도서 및 비도서 자료로 이원화하여 분류 기준을 명확히 하였다.

기존 항목 중 '배포 대상', '주요 산업', '콘텐츠 목적' 등은 유사 정보가 다른 항목에 중복되어 포함될 수 있어 삭제 대상으로 분류되었다. 대신 '콘텐츠 사용 목적'은 교육자료, 정책자료, 홍보물 등으로 재분류되었고, '언어' 항목은 다국어 지원 여부를 구체적으로 표기할 수 있도록 수정되었다. 또한 '지식재산권' 항목이 새롭게 추가되어 콘텐츠의 활용 범위와 보호 기간을 관리할 수 있는 체계가 마련되었다.

각 항목의 입력 방식 또한 자동입력(Auto), 수동입력(Input Box), 드롭다운(Combo Box), 복합입력 방식(Combo Box + Manual) 등으로 구성되어, 메타데이터 관리의 편의성과 정확성을 동시에 확보할 수 있도록 설계되었다. 이와 같은 메타데이터 개선안은 사용자 중심의 분류 체계를 구현함과 동시에 법적, 실무적 활용성을 모두 충족할 수 있는 방향으로 정비된 것으로 평가된다.

3.5 Deriving metadata importance rankings using the Analytic Hierarchy Process (AHP)

AHP 분석을 통해 두 사용자 집단(안전보건교육 기관 종사자, 일반사업장 근로자)의 메타데이터 항목에 대한 중요도를 비교한 결과(Table 5), 일부 항목에서는 공통적인 경향이 나타난 반면, 사용자 유형에 따라 우선순위가 달라지는 항목도 존재하였다. 두 집단 모두에서 가장 높은 중요도로 평가된 항목은 '재해 발생 형태(A10)'였으며, 이는 사고 유형을 기반으로 콘텐츠를 분류하고 탐색하는 사용자 요구를 반영한 결과로 해석된다. 해당 항목은 교육기관과 일반사업장 집단에서 각각 1순위를 기록하며, 사용자 간 인식의 일관성을 보여주었다.

|

Code |

Evaluation criteria |

Safety and health training institution |

General workplaces |

||||

|

Weight |

Consistency |

Rank |

Weight |

Consistency |

Rank |

||

|

A1 |

Content type |

0.059 |

13.957 |

9 |

0.102 |

13.698 |

3 |

|

A2 |

Content title |

0.059 |

13.855 |

8 |

0.063 |

13.547 |

8 |

|

A3 |

Content description |

0.038 |

13.907 |

12 |

0.070 |

14.116 |

7 |

|

A4 |

Table of contents |

0.026 |

14.647 |

13 |

0.037 |

13.348 |

13 |

|

A5 |

Special safety training |

0.101 |

13.418 |

3 |

0.122 |

13.747 |

2 |

|

A6 |

Keywords |

0.095 |

14.143 |

5 |

0.057 |

15.057 |

9 |

|

A7 |

Standard industrial classification |

0.071 |

13.539 |

7 |

0.054 |

14.212 |

10 |

|

A8 |

Industrial accident |

0.050 |

12.515 |

11 |

0.047 |

13.736 |

12 |

|

A9 |

Machinery & equipment |

0.101 |

13.716 |

3 |

0.089 |

13.727 |

5 |

|

A10 |

Type of accident |

0.149 |

15.424 |

1 |

0.132 |

13.741 |

1 |

|

A11 |

Language |

0.056 |

13.505 |

10 |

0.054 |

14.374 |

10 |

|

A12 |

Legal reference |

0.104 |

13.986 |

2 |

0.093 |

13.842 |

4 |

|

A13 |

Job category |

0.092 |

13.459 |

6 |

0.080 |

13.571 |

6 |

또한, '법령(A12)'과 '특별안전교육대상(A5)' 항목도 두 집단 모두에서 상위에 위치하였다. 교육기관 응답자의 경우 법령 항목이 2순위, 특별안전교육대상 항목이 3순위를 기록하였으며, 일반사업장 집단에서는 각각 4순위와 2순위로 나타났다. 이는 콘텐츠가 특정 법령 기준이나 교육 대상자 기준과 연계되어야 함을 사용자들이 공통적으로 인식하고 있다는 점을 보여준다.

한편, '기계기구(A9)' 항목은 양 집단 모두에서 중요도가 높은 편에 속했는데, 교육기관에서는 3순위, 일반사업장에서는 5순위로 평가되었다. 이는 물리적 설비와 관련된 콘텐츠가 실무적으로 중요하며, 산업안전보건 교육에서 핵심적 소재로 인식되고 있음을 의미한다.

반면 일부 항목에서는 집단 간 우선순위 차이가 두드러졌다. '콘텐츠 형태(A1)'의 경우 일반사업장 응답자들은 이를 3순위로 높게 평가한 반면, 교육기관에서는 9순위로 상대적으로 낮게 인식하였다. 이는 현장 근로자들이 콘텐츠의 유형(예: 영상, 문서, 인쇄물 등)에 민감하게 반응하며, 실질적인 접근성과 전달 방식을 중요하게 생각한다는 점을 시사한다. 반대로, '키워드(A6)'는 교육기관에서 5순위로 평가된 반면, 일반사업장에서는 9순위에 머물렀다. 이는 교육기관 종사자들이 콘텐츠를 체계적으로 분류하고 검색하는 데 있어 키워드의 역할을 더 중시함을 보여준다.

'콘텐츠 설명(A3)'과 '목차(A4)' 항목은 양 집단 모두에서 상대적으로 낮은 중요도를 보였으며, 각각 7~12순위, 13순위로 나타났다. 이는 콘텐츠의 형식적 구성보다는 실제 내용의 분류 기준이나 법령 연계성, 사고 유형과 같은 실질적 정보가 사용자들에게 더 중요하게 인식되고 있음을 반영한다.

전체적으로 AHP 분석 결과는 사용자 유형에 따라 콘텐츠를 탐색하거나 사용하는 방식에 차이가 있음을 보여주며, 이러한 차이를 반영한 맞춤형 메타데이터 체계 설계가 필요함을 시사한다. 특히, 공통적으로 높은 평가를 받은 항목은 표준 분류 기준으로 설정할 수 있으며, 집단별 중요도가 다르게 나타난 항목은 사용자 인터페이스에서 필터링이나 우선 노출 방식 등을 통해 유연하게 대응할 수 있을 것이다.

본 연구는 메타데이터 분류 체계 개선을 위해 휴리스틱 평가, 전문가 자문(FGI), 그리고 AHP 분석을 통합적으로 활용한 혼합 방법론을 적용하였다. 이를 통해 정성적 평가의 주관성을 보완하고, 사용자 중심의 중요도 우선순위를 계층적으로 확인함으로써, 보다 실효성 있는 개선안을 제시할 수 있었다. 이러한 혼합 방법론적 접근은 다양한 평가 기법을 병행함으로써 설계 의사결정의 신뢰도를 높일 수 있다는 점에서 의의가 있다(Pancha et al., 2022; Choudhary et al., 2025).

수행된 휴리스틱 분석을 통해 기존 47개 메타데이터 항목에 대한 전반적인 구조 개선안이 도출되었다. 메타데이터 체계 내 의미적 중복과 개념적 모호성으로 인해 발생하는 활용성과 검색성 저하 문제를 해결하기 위하여(Park and Childress, 2009), 사용자 관점에서 활용 가치가 낮은 항목들은 제거하고, 핵심 정보는 유지하거나 재구성하는 방향으로 정리하였다.

AHP 분석 결과는 사용자 그룹 간 공통성과 차이를 동시에 보여주었다. '재해 발생 형태'는 두 그룹 모두에서 가장 높은 중요도를 보였으며, 이는 사고 유형이 콘텐츠 탐색과 분류에서 핵심 기준으로 작용함을 의미한다. 산업안전보건 분야에서는 재해 발생 형태와 같은 사고 유형별 분류를 통해 주요 위험요인을 체계적으로 도출하고, 이를 기반으로 예방 조치 수립 및 안전관리 전략을 마련하는 접근이 일반화되어 있다(Sun et al., 2024; Christian et al., 2009). 이는 사고 유형 분류와 같은 산업재해 통계 분석이 위험성 평가 및 예방대책 수립을 위한 기초자료로 활용된다는 기존 연구 결과와 부합한다(Katarina and Samuel, 2025).

법령 정보와 특별안전교육대상 항목 역시 법적 연계성과 대상자 맞춤형 분류의 필요성을 강조한다. 교육기관과 현장 사용자 모두 법령 기반 메타데이터의 중요도를 높게 평가했으며, 이는 교육 콘텐츠가 법적 요건 충족 여부와 직결됨을 시사한다. 현재 산업안전보건법 등 관련 법령에서는 사업주가 법정 필수교육을 이행해야 할 의무를 규정하고 있다. 따라서 콘텐츠를 해당 법적 근거와 연결 짓는 메타데이터는 교육기관과 기업 모두에게 필수적인 분류 기준이라 할 수 있다(Gelzer, 2008). 특히, 특별교육 대상자의 경우 법정 의무 이행 여부와 직결되는 요소로, 분류 체계 상에서 우선 반영되어야 할 기준이다. 요컨대, 재해 유형, 법적 근거, 교육 대상자와 같은 메타데이터는 사용자들이 콘텐츠를 찾을 때 가장 먼저 고려하는 핵심 범주이며, 이를 중심으로 분류 체계를 구축하는 것이 콘텐츠 접근성과 활용성을 높이는 데 기여할 것으로 판단된다(Noe, 2020).

반면, 콘텐츠 형식과 키워드와 같은 항목은 사용자 집단에 따라 중요도 평가가 달랐다. 일반 근로자는 콘텐츠의 형식(문서, 영상 등)에 민감한 반면, 교육기관 종사자는 키워드와 산업 분류 등 체계적 탐색 요소를 더 중시하였다. 이는 사업장 측 사용자가 교육자료의 형식/매체에 민감하며, 현장에서는 원하는 형태의 자료를 선호하거나 접근성 측면을 중시하기 때문으로 보인다(Crystal and Greenberg, 2005). 실제로 e-러닝 관련 연구에서도 사용자 역할에 따라 중요하게 여기는 정보 요소가 상이함을 보여준다. 예를 들어, 강사와 학습자의 관점에 따른 성공요인을 AHP로 분석한 결과, 강사는 재정, 규제, 정책 등 거시적인 요인을 중시한 반면 학습자는 콘텐츠 품질이나 유연성 등 자료 그 자체의 완전성을 더욱 강조하는 차이를 보였다(Alqahtani and Rajkhan, 2020). 또한, 비전문가에 가까운 현장 근로자일수록 콘텐츠의 충분한 설명과 상세 정보를 통해 자료의 적합성을 판단하려는 경향으로 해석할 수 있다(Christian et al., 2009).

이러한 차이는 콘텐츠 플랫폼 설계 시 사용자 그룹별 인터페이스 최적화 필요성을 보여준다. 예를 들어, 일반사업장에는 시각적 미리보기나 직관적 분류가, 교육기관에는 고급 필터링 기능이 유효할 수 있다. 안전보건교육 기관 종사자들은 산업별 분류(표준산업분류 등)나 키워드와 같이 체계적 분류 정보를 더 활용하려는 모습을 보였는데, 이는 이들이 다양한 산업과 교육 대상에 맞춘 콘텐츠를 관리하기 때문에 보다 정교한 분류 체계를 필요로 하기 때문이다(Forczek, 2012). 이렇듯 동일한 메타데이터 요소의 중요도 순위가 사용자 집단에 따라 달라지는 현상은 사용자 중심 설계의 필요성을 뒷받침하며, 각 사용자 집단의 요구를 반영한 맞춤형 메타데이터 활용 전략이 필요하다.

이러한 분석 결과는 안전보건 콘텐츠 분류 체계 개선을 위한 다음과 같은 시사점을 제공한다. 첫째, 사용자 검증을 통해 도출된 핵심 메타데이터 항목에 기반한 분류 체계를 구축함으로써 전체 시스템의 탐색성과 효율성을 높일 수 있다(Yang, 2016). 예를 들어, '재해 발생 형태'는 가장 중요한 항목으로 평가되었으며, 이를 1차 분류 기준으로 설정할 경우 사용자 중심의 콘텐츠 탐색 환경을 구축할 수 있다. 둘째, 법령 기반 분류의 강화가 필요하다. 콘텐츠 메타데이터에 해당 콘텐츠와 관련된 법 조항이나 기준을 명시하면 사용자는 자신에게 필요한 법정 교육자료에 대한 접근성이 높아질 것이다(Safari, 2004). 셋째, 직종 및 직무별 교육 대상자 특성을 반영한 맞춤형 콘텐츠 구성이 필요하다. '특별안전교육대상' 항목은 두 사용자 집단 모두에서 중요도가 높게 나타났으며, 이는 교육 콘텐츠가 대상자 중심으로 세분화되어야 함을 시사한다(Noe, 2020). 넷째, 사용자 유형에 따른 인터페이스 최적화가 요구된다. 일반 근로자에게는 콘텐츠 형식과 설명 중심의 시각적 탐색 방식이, 교육기관 종사자에게는 키워드 기반의 정교한 분류 필터와 같은 페르소나 기반의 설계를 적용할 수 있다(Choudhary et al., 2025). 이러한 설계 전략은 콘텐츠 활용성 제고는 물론, 사용자 만족도 향상에도 기여할 수 있으며, 메타데이터 설계가 사용자 중심으로 이루어질 때 조직 차원의 지속 가능한 데이터 관리문화 형성에까지 영향을 줄 수 있다(Magnuson and Thomas, 2023).

본 연구는 산업안전보건 콘텐츠의 메타데이터 체계 개선을 위해 휴리스틱 평가, 전문가 포커스 그룹 인터뷰(FGI), AHP 분석을 결합한 혼합 방법론을 적용하였다. 사용자 중심 분석 결과, '재해 발생 형태', '법령 정보', '특별안전교육대상' 등의 항목이 핵심 메타데이터로 도출되었으며, 이는 사고 유형 중심 분류와 법적 기준 연계, 대상자 맞춤 구성이 중요함을 시사하였다. 향후 연구에서는 산업 및 직무별 요구에 기반한 세분화된 메타데이터 구조와 AI 기반 자동 분류 시스템을 도입함으로써, 보다 효율적이고 직관적인 콘텐츠 탐색 환경을 구현할 필요가 있다. 또한, 다양한 사용자 그룹이 쉽게 접근할 수 있도록 메타데이터 관리 시스템의 유연성과 사용자 인터페이스의 개인화를 함께 고려해야 한다. 나아가 이러한 개선을 통해 안전보건 정보의 검색성과 활용성이 향상되면, 궁극적으로 현장의 재해 예방과 안전문화 확산에 기여하는 긍정적인 효과를 기대할 수 있을 것이다.

References

1. Alqahtani, A.Y. and Rajkhan, A.A., E-learning critical success factors during the covid-19 pandemic: A comprehensive analysis of e-learning managerial perspectives, Education Sciences, 10(9), 216, 2020.

Google Scholar

2. Choudhary, M., Chouhan, S.S. and Rathore, S.S., Beyond Text: Multimodal Credibility Assessment Approaches for Online User-Generated Content, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 15(5), 1-33, 2025.

Google Scholar

3. Christian, M.S., Bradley, J.C., Wallace, J.C. and Burke, M.J., Workplace safety: a meta-analysis of the roles of person and situation factors, Journal of Applied Psychology, 94(5), 1103, 2009.

Google Scholar

4. Cohen, A., Colligan, M.J., Sinclair, R., Newman, J. and Schuler, R., Assessing occupational safety and health training: a literature review, DHHS (NIOSH) Publication No. 98-145, Cincinnati, OH, National Institute for Occupational Health and Safety, 1998.

Google Scholar

5. Crystal, A. and Greenberg, J., Usability of a metadata creation application for resource authors, Library & Information Science Research, 27(2), 177-189, 2005.

Google Scholar

6. Date, C.J., An introduction to database systems, Pearson Education India, New York, 1977.

7. DCMI, Dublin core metadata initiative, http://www.dublincore.org (retrieved April 23, 2025).

8. Forczek, E., Metadata and education, Teaching Mathematics and Computer Science, 10(2), 325-343, 2012.

9. Gelzer, R.D., Metadata, law, and the real world, Journal of AHIMA, 79(2), 56-66, 2008.

Google Scholar

10. Hwang, J.H., A Study on Metadata Design for Visual-Arts Archives Management, Master's thesis, Hankuk University of Foreign Studies, 2012.

11. Jeon, H.B., Contents and tasks of the proposed complete revision of the Occupational Safety and Health Act, Journal of Social Law Review, (36), 57-84, 2018.

12. Jukna, S. and Sergeev, I., Complexity of linear boolean operators. Foundations and Trends® in Theoretical Computer Science, 9(1), 1-123, 2013.

Google Scholar

13. Katarina, H. and Samuel, K., Statistical survey on the prevention of major industrial accidents (MIAs) in the EU Member States in 2000-2020, Journal of Safety and Sustainability, 2025.

Google Scholar

14. Kim, C.H., Kim, M.S., Seo, D.Y., Na, B.K. and Choi, W.Y., "A study on the effectiveness of safety accident prevention education using virtual reality (VR) technology at construction sites", Proceedings of the Korean Society for Quality Management Fall Conference, Seoul, 2020.

15. Lee, J.W., Oh, S.H., Kwon, D.W., Kwon, O.H., Kim, J.K. and Baek, J.B., Safety technology for smart factories, Donghwa Technology, 2019.

16. Liu, R., Liu, H.C., Shi, H. and Gu, X., Occupational Health and Safety Risk Assessment: A Systematic Literature Review of Models, Methods, and Applications, Safety Science, 160, 106050, 2023.

Google Scholar

17. MODS, Ministry of Culture, Sports and Tourism National Central Library Librarian Support Service, https://librarian.nl.go.kr/LI/ contents/L10302000000.do (retrieved April 23, 2025).

18. Magnuson, D.L. and Thomas, W.L., Expanding our perspective: Building a sustainable metadata culture, IASSIST Quarterly, 47(2), 2023.

Google Scholar

19. McCallum, S.H., An introduction to the metadata object description schema (MODS), Library Hi Tech, 22(1), 82-88, 2004.

Google Scholar

20. Moon, S.I., A study on measures to improve the effectiveness of occupational safety and health education, Doctoral dissertation, Ulsan University Graduate School, Department of Occupational Safety and Health, 2018.

21. Nielsen, J., "Finding usability problems through heuristic evaluation", Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems, New York, 1992.

Google Scholar

22. Noe, R.A., Employee training and development, McGraw-Hill, New York, 2020.

Google Scholar

23. Page, M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M., Boutron, I., Hoffmann, T.C., Mulrow, C.D., Shamseer, L., Tetzlaff, J.M., Akl, E.A., Brennan, S.E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J.M., Hróbjartsson, A., Lalu, M.M., Li, T., Loder, E.W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., McGuinness, L.A., Stewart, L.A., Thomas, J., Tricco, A.C., Welch, V.A., Whiting, P. and Moher, D., The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. BMJ, 372, 2021.

Google Scholar

24. Pancha, U.B., Olanrewaju, O.A. and Dewa, M., Deployment of the analytic hierarchical process for comparative analysis of additive manufacturing technologies in the manufacture of injection moulds, South African Journal of Industrial Engineering, 33(3), 190-203, 2022.

Google Scholar

25. Park, J.R. and Childress, E., Dublin Core metadata semantics: An analysis of the perspectives of information professionals, Journal of Information Science, 35(6), 727-739, 2009.

Google Scholar

26. Robson, L.S., Stephenson, C.M., Schulte, P.A., Amick, B.C., Irvin, E.L., Eggerth, D.E., Chan, S., Bielecky, A.R., Wang, A.M., Heidotting, T.L., Peters, R.H., Clarke, J.A., Cullen, K., Rotunda, C.J. and Grubb, P.L., A systematic review of the effectiveness of occupational health and safety training, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 193-208, 2012.

Google Scholar

27. Safari, M., Metadata and the Web, Webology, 1(2), 2004.

Google Scholar

28. Sun, W., Abdullah, L.N., binti Khalid, F. and binti Sulaiman, P. S., Classification of traffic accidents' factors using TrafficRiskClassifier, International Journal of Transportation Science and Technology, 2024.

Google Scholar

29. Weibel, S., Godby, J., Miller, E. and Daniel, R., OCLC/NCSA Metadata Workshop Report, 1995.

Google Scholar

30. Yang, L., Metadata effectiveness in internet discovery: An analysis of digital collection metadata elements and internet search engine keywords, College & Research Libraries, 77(1), 7-19, 2016.

Google Scholar

PIDS App ServiceClick here!