eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Jin Sol Kim

, Jin Ho Yim

10.5143/JESK.2025.44.5.591 Epub 2025 November 07

Abstract

Objective: The purpose of this study is to design a gamification-based integrated program to enhance physical performance and cognitive functions in older adults, implement it as a non-face-to-face online program, and analyze its effectiveness.

Background: By 2025, South Korea has entered a super-aged society. Falls caused by weakened lower limb strength and slower reaction times have become a major cause of injury among the elderly, and declines in physical performance are closely linked to cognitive decline, including dementia. Existing integrated programs aimed at improving physical performance and cognitive functions are primarily face-to-face, limiting accessibility and sustained participation, especially for older adults living outside urban areas and due to seasonal environmental factors. Therefore, there is a growing need to develop engaging, integrated programs that can be accessed in online environments.

Method: This study was conducted over two months with ten participants aged 65 and older who were users of a welfare center in Seoul, using a non-face-to-face participation format via Zoom. Physical performance was assessed three times (pre-, mid-, and post-program) using changes in FTSST (Five Times Sit-to-Stand Test), TUG (Timed Up and Go), and BBS (Berg Balance Scale), based on stepping distances that increased stepwise according to stride width. Cognitive function was evaluated before and after the program using the CIST (Cognitive Impairment Screening Test). All assessments were conducted offline, and after the program, user satisfaction was evaluated in terms of usability, usefulness, safety, and accessibility.

Results: As a result of participating in the integrated physical and cognitive program, performance times for the FTSST and TUG significantly decreased as the stepping distance increased, indicating improvements in lower limb strength, dynamic balance, and gait ability. In contrast, BBS and CIST scores showed an upward trend but were not statistically significant. The limited change in CIST scores may have been due to the relatively high baseline cognitive levels of the healthy participants and the constraints of the online environment. Nevertheless, participants demonstrated perceived maintenance of their physical and cognitive functions. Additionally, satisfaction ratings averaged above 4.6 across all evaluation categories, confirming a generally high level of satisfaction with the program.

Conclusion: This study confirmed that a gamification-based online physical and cognitive integrated program effectively encouraged sustained participation among older adults and demonstrated high practical feasibility. While step distance increases led to statistically significant improvements in dynamic balance and gait speed, no significant changes were observed in overall balance ability and cognitive function. Nevertheless, the program's 77% completion rate and an average satisfaction score of over 4.6 suggest that the program structure and gamification strategies had a positive impact on participants. In particular, the program was evaluated as a useful alternative for older adults with limited mobility or environmental constraints due to its time flexibility and accessibility. These findings provide a practical foundation for the design and implementation of future online healthcare programs targeting older adults.

Application: This study demonstrated that incorporating gamification into an integrated physical Performance and cognitive program can effectively motivate participation and enable consistent engagement among older adults. It also confirmed the potential for delivering effective healthcare in online settings, providing a foundation for the development of remote health management programs unconstrained by geographic or environmental limitations.

Keywords

Old adult Online home-based healthcare program Gamification Walking ability Cognition

산업의 발전과 함께 노인 인구가 지속적으로 증가함에 따라 대한민국의 노인 인구는 2024년도 인구의 20%를 돌파하여 초고령 사회를 진입하였다(Choi, 2024). 노인의 보건 문제 중 손상 발생 유형에서 추락 · 낙상(65.1%), 운수사고(15.7%), 부딪힘(5.3%)으로 추락 및 낙상의 비율이 가장 높다. 이러한 경향은 우리나라 뿐만이 아닌 미국에서도 노인의 추락 · 낙상이 주요한 손상 원인으로 보고 되고 있으며, 국가 차원에서 관리해야 할 중요한 노인 보건 문제로 인식되고 있다(KDCA, 2024). 한편, 노화로 인한 하지 근력 약화 및 반응 시간 저하(Kim, 2005)로 인해 노인의 움직임에 문제가 초래되어 낙상의 위험도가 증가하게 된다. 신체 체력 수준과 인지 능력은 연관성을 갖는다. 체력 수준 저하로 인한 심장 기능이 약화 될 시 혈액공급 저조현상으로 인한 인지 기능 저하가 동반하여 나타난다(Oh et al., 2007). 인지 기능의 저하로 대표적 질병으로는 치매가 있으며, 2021년 기준으로 65세 이상 노인 인구 중 치매상병자수 10.4%를 차지하고 있다. 더불어 64세 이하 치매 환자 또한 10년간 4배 증가하였다(NHI, 2019). 이에 따라 낙상 및 치매 예방 프로그램 연구는 지속적으로 수행되었다. 기존 연구에 따르면, 10주간 가정 내 낙상 예방 운동 프로그램을 실시한 실험군은 신체 기능 및 균형 능력에서 유의한 향상을 보여, 고령자의 신체 회복력 및 낙상 예방에 효과적임을 시사하였다(Sim, 2022). 또한 신체 활동, 인지 활동, 정서 활동으로 구성된 치매 예방 프로그램은 지역사회 노인의 인지 기능 향상에 효과적이며, 이는 치매 발현 이전 단계에서의 적극적인 인지 자극의 중요성을 강조하고, 예방을 위한 교육과 자기주도적 실천 전략이 포함된 통합 프로그램의 필요성을 제기하였다(Sun, 2012). 그러나 선행연구 및 기존 노인 대상 운동 프로그램은 대면 방식으로 운영되고 있으며, 이로 인해 농촌 지역 거주 노인을 대상으로 한 균형 증진, 낙상 두려움 감소, 낙상 효능감 향상 등의 정보 제공이 제한적인 실정이다(Kim and Kim, 2024). 즉, 외부 기관에서 진행되는 프로그램의 노인의 접근성이 제한되는 구조적 한계를 내포하고 있다. 또한 날씨 및 환경적 제약으로 인해 운동 참여가 어려운 노인을 위해 내적 동기를 유발할 수 있는 재미 요소와 적절한 피드백을 포함하여 맞춤형 운동 프로그램의 필요성이 제기되었다(Lee et al., 2008).

이에 따라 비대면 환경에서도 실행 가능한 구조와 디지털 접근성을 반영한 프로그램 설계가 필요하다. 본 연구는 이러한 한계점을 보완하고자, 자택에서 개인의 모바일 기기를 활용할 수 있는 온라인 기반의 게이미피케이션 신체 · 인지 통합 프로그램을 설계하였으며, 이를 통해 고령자의 신체 기능과 인지 기능 변화에 미치는 영향을 확인하고자 한다.

또한 본 연구는 기존 선행연구와 달리 이중 과제 기반의 프로그램을 단일로 진행하는 것이 아닌 인지 자극 게임 2종을 추가적으로 도입하고, 실시간 피드백 제공, 참여자의 자각적 반응에 대한 정성 분석 병행 등을 통해 프로그램의 수용성, 지속 참여 요인에 대하여 강화 전략에 대한 다각적 해석을 시도함으로써 이론적 및 실천적 기여를 검증하고자 한다.

2.1 Physical performance and cognitive function in older adults

낙상(落傷)이란 여러 가지 원인에 의해 넘어지거나 떨어져서 몸을 다치는 것을 의미한다. 낙상의 기준은 높은 곳에서 떨어지거나 무언가에 의해 걸려 미끄러 넘어지는 것 모두 포함한다(KDCA, 2019). 2020년 기준, 낙상으로 인해 일반병원에서 퇴원한 만 65세 이상 노인은 전체 연령대 중 41.3%로 높은 비율을 차지하고 있다(KDCA, 2024). 이는 고령자에서 낙상이 주요 손상 원인 중 하나임을 시사한다. 낙상을 경험한 노인은 재발에 대한 두려움으로 인해 스스로 활동을 제한하게 되고, 이는 신체 능력 저하 및 추가 질환을 초래한다(Park, 2004). 노화에 따른 근섬유 위축과 신경 운동계 저하로 근감소증을 유발한다. 신체 기능의 수행 능력을 떨어트려 낙상 위험을 더욱 증가시키는 요인이 된다. 이는 균형성과 보행 능력 저하와도 밀접한 연관되어 있으며, 삶의 질 저하로 이어질 수 있기 때문에 낙상 예방이 필요하다(Na and Oh, 2020). 또한 총 12주간 실시된 낙상 예방 운동 프로그램에서 재가 노인을 대상으로 하지 근력 향상에 유의미한 효과를 보였다. 이는 낙상 위험 상태를 감소시키는 효과적인 중재로 작용함을 입증한 바 있다(Kim, 2009).

노화가 진행됨에 따라 뇌세포 손상이 발생하고, 이는 기억력을 포함한 인지 기능의 전반적인 감퇴로 이어지게 된다(Jung and Kim, 2015). 인지 기능은 기억력, 지남력, 판단력, 주의력, 계산 능력, 언어 능력 등 다양한 정신적 기능을 조작하고 활용하는 능력을 의미한다. 이러한 기능의 손상은 치매로 이어질 수 있는 다양한 초기 증상을 동반한다. 치매는 일반적으로 기억력 감퇴에서 시작되며(Jeon, 2017), 인지 기능 저하는 자아존중감의 약화와 같은 심리적 문제로도 확장될 수 있다(Sung, 1997). 한편, 노화로 인한 치매 유병률은 연령 증가에 따라 두 배씩 증가하는 경향을 보인다. 그러나 인지 기능 저하나 치매를 사전에 예방할 경우, 임상적 발병 시기를 평균 5년 가량 지연시키고, 치매 유병률을 최대 50%까지 감소시킬 수 있다는 보고가 있다(Lee, 2019). 또한 인지 및 신체 기능 향상을 위한 통합 프로그램은 고령자의 인지 능력 및 신체 활동 능력 향상에 유의미한 효과를 보였으며, 프로그램에 대한 전반적인 만족도 또한 긍정적으로 보고되었다(Chung and Yim, 2025). 이러한 배경은 노인의 인지 기능 유지 및 저하 예방을 위한 효과적인 중해 프로그램의 필요성을 시사한다.

2.2 Online exercise programs and remote home training

COVID-19 팬데믹 이후 비대면 환경이 일상화되면서, 체육 분야에서도 온라인 기반의 다양한 실천 방식이 도입되기 시작하였다. 이러한 비대면 운동 방식은 시간적 · 공간적 제약을 극복할 수 있다는 점에서 활용 가능성과 적용의 의의가 있다. 그러나 노인층의 디지털 기기 접근성과 활용 능력의 한계는 프로그램 운영 과정에서 주요 제약 요인으로 작용하고 있으며(Kim et al., 2022), 노인의 비대면 운동 참여를 위해서는 노화로 인한 기억력 감퇴를 고려한 반복적 오프라인 교육이 요구와 실시간 수업에서의 지도자 및 참여자 간의 소통은 운동의 지속을 위한 동기 부여의 핵심 요인으로 지적되고 있다(Byun et al., 2023). 한편, 총 8주간의 가정 기반 운동 프로그램이 노인의 근력, 정적 균형 능력, 인지 기능 및 낙상 위험 변화에 긍정적인 영향을 미친 것으로 나타나며, 이는 비대면 환경에서도 효과적인 운동이 가능함을 시사하고 있다(Kim, 2022). 또한 경도인지장애가 있는 노인을 대상으로 Zoom 기반 온라인 복합인지 운동 프로그램을 통해 인지, 수면의 질, 하지 근력 등에서 통계적으로 유의한 효과를 보였다(Hong and Rhyu, 2023). 이는 온라인 환경에서도 고령자를 위한 효과적인 운동 프로그램 구성이 가능함을 시사하며, 참여자의 동기 부여 및 온라인 환경 적응을 위한 사전 오리엔테이션 등의 설계 요소가 병행되어야 함을 나타낸다.

2.3 Gamification

게이미피케이션(Gamification)은 게임의 요소를 게임이 아닌 맥락에서 적용하여, 사용자가 게임과 유사한 경험을 할 수 있도록 설계하는 과정을 의미한다(Deterding et al., 2011). 주 구성 요소로는 경쟁, 관계, 도전, 보상 등이 있으며, 성취, 자기표현, 접근 등도 부가적인 요소로 포함된다. 게이미피케이션은 사용자의 자발적 참여를 유도하고, 몰입도 및 지속성 향상에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 알려져 있다(Kim et al., 2019). 적절하게 설계된 게미이피케이션은 웰빙 증진에도 기여할 수 있음이 보고된 바 있다(Johnson et al., 2016). 노인의 지속적인 참여와 몰입을 유도하는 효과적인 전략으로 활용 가능성이 제시되고 있다. 노인이 선호하는 주 요소는 승리 상태(Winningstatus), 보상(Rewards), 피드백(Feedback)이 도출되었다(Guo et al., 2022).

또한 기존의 전달식 교육보다 게이미피케이션 기반 교육 콘텐츠는 학습 성과에 보다 효과적인 것으로 나타났으며, 학습 몰입과 자기결정성 증진과도 유의미한 상관관계를 보였다(Lee, 2023). 실제 적용된 연구로는 노인을 대상으로 4주간 총 8회에 걸쳐 진행된 스텝핑 기반 게이미피케이션 운동 프로그램은 보폭과 보행속도 향상에 유의미한 효과를 나타냈다. 이는 낙상 예방에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 시사하였다. 또한 발판의 휴대 가능성은 가정 내에서도 지속적인 프로그램 참여를 가능하게 하는 요소로 작용할 수 있음을 시사하였다(Chung et al., 2024).

게이미피케이션의 요소 및 원리를 통해 사용자에게 재미, 몰입, 성취욕구, 동기를 유발할 수 있으나 현재 국내에는 연구가 부족한 실정이므로 연구가 필요한 실정에 있다(Park and Yun, 2016).

노인의 신체 기능 저하로 인한 낙상 위험과 인지 기능 감퇴는 상호 독립적인 문제가 아니라, 서로 밀접하게 연관된 복합적 건강 문제로 이해할 수 있다. 이에 따라 낙상 예방과 인지 기능 향상을 동시에 고려한 통합적 중재 프로그램의 개발이 요구된다. 본 연구는 자택 기반의 비대면 운동 프로그램이 고령자의 신체 기능 및 인지 기능에 미치는 영향을 확인하고, 고령자 친화적 온라인 프로그램의 구조와 실행 가능성을 검토하고자 하였다. 특히, 본 프로그램에 포함된 게이미피케이션 요소는 고령자의 지속적 참여와 몰입을 유도하는 효과적인 수단으로 작용하였으며, 향후 고령자 대상 건강 증진 프로그램 개발에 있어 게이미피케이션 기반 개입 전략의 효과성과 기여도를 체계적으로 분석할 필요가 있다.

3.1 Participants

본 연구는 게이미피케이션 기반 통합 프로그램의 효과성을 검증하기 위해 서울시 성북구에 위치한 J실버복지센터를 이용하는 만 65세 이상의 노인 13명(남: 3명, 여: 10명)을 대상으로 진행하였고, 개인 사유로 중도 탈락한 3명을 제외한 10명(남: 1명, 여: 9명)을 최종 분석에 포함하였다. 연구 참여자는 온라인 기반 프로그램의 특성을 고려하여 기본적인 일상생활 수행이 가능한 대상자로 제한하기 위해 '한국형 일상생활평가도구(K-ADL)'를 활용하여 선별하였다. K-ADL 검사란 옷 입기, 세수하기, 목욕하기, 식사하기, 이동, 화장실 사용, 대소변 조절 등 7가지 항목으로 구성된 신체 자립 능력 평가 도구이다. 각 기능 상태를 평가하여 전체 기능의 장애 정도를 구분하며, 내적 일치도는 r=.94로 보고되었다(Kwon, 2024). 본 연구에서는 K-ADL 총점 7점 이하인 '완전 독립' 수준의 대상자로 선정하였다. 또한 온라인 프로그램 진행에 있어 색약이 아닌 자와 청력에 문제가 없는 자(보청기 착용자는 해당 선정 기준 제외), 휴대폰을 소지한 자 기준에 충족한 참여자에게 프로그램 구성과 연구 목적에 대해 사전 설명회를 진행한 후, 연구 참여에 대한 동의서를 받은 후 연구를 진행하였다. 프로그램은 주 2회, 총 14회기(대면 파일럿 2회, 비대면 파일럿 2회, 본 프로그램 10회)에 걸쳐 2개월 동안 진행되었다. 비대면 환경에서의 원활한 참여가 이루어질 수 있도록 온라인 회의 플랫폼(Zoom) 사용법에 대한 오프라인 교육을 2회 사전 실시하였다. 모든 프로그램 종료 후 참여자에게는 소정의 참여 보상이 제공되었다. 연구 참여자 정보(Table 1)는 다음과 같다.

|

Measure |

Mean ± SD |

|

Gender |

Man=1, Woman=9 |

|

Age |

74.5±4.14 |

|

Height (cm) |

155.8±6.07 |

|

Individual optimal stride length (cm) |

105.8±52.0 |

3.2 Quantitative evaluation

본 연구에서는 신체 기능과 관련하여 발판 거리(최소치 보폭 값, +5cm, +10cm)를 점진적 조절에 따른 동적 균형 능력, 보행속도, 균형 능력에 미치는 영향을 실험하였다. 신체 기능 평가는 FTSST (Five Times Sit-to-Stand Test), TUG (Timed Up and Go), BBS (Berg Balance Scale)를 활용하여 사전, 중간, 사후의 총 3회에 걸쳐 정량적으로 측정하였다. 인지 기능은 게임 난이도 증가(실험 전 /후)에 따른 인지 능력 개선 효과를 CIST (Cognitive Impairment Screening Test)를 통해 측정하였다. 모든 검사는 오프라인으로 복지관 내 강당에서 진행되었다.

FTSST (Five Times Sit-to-Stand Test)는 동적 균형 능력 및 하지 근력을 평가하는 검사 도구이다. 팔걸이가 없는 의자에 앉아 양손을 어깨에 'X' 자로 올린 후 진행되며, 검사자의 시작 신호에 맞추어 앉았다 일어서기를 5회 반복한 뒤 마지막으로 앉는 시점까지의 수행 시간을 측정한다. 검사는 1회 연습 후 2회 진행되며, 검사 결과는 측정된 시간의 평균값을 도출한다. 수행 시간이 짧을 수록 보행 능력이 우수하다는 것을 의미한다.

TUG (Timed Up and Go Test)는 기능적 이동 능력을 평가하는 검사 도구이다. 측정자는 해당 검사는 신뢰도(r=.99)이며, 측정자 간 신뢰도(r=.98)가 높은 검사이다(Lee and Choi, 2008). 검사 대상자는 의자에 앉은 상태에서 시작하며, 검사자의 출발 신호에 따라 일직선으로 3m를 걸어가 되돌아와 다시 앉는 수행 시간을 측정한다. 검사는 1회 연습 후 3회 진행되며, 측정된 시간의 평균값을 도출한다. 검사 수행 시간이 짧을 수록 이동 능력이 우수하다는 것을 의미한다.

BBS (Berg Balance Scale)는 노인의 일상생활 기능적 균형 능력을 평가하기 위한 검사이다. 해당 검사의 측정자 내 신뢰도(r=.99)와 측정자 간 신뢰도(r=.98)로 신뢰도가 높은 검사이다(Park et al., 2010). 검사는 앉은 자세, 선 자세 등 정적 동작과 동적 균형 등 다양한 균형 과제를 포함하여 총 14가지 항목으로 구성되어 있다. 각 항목은 5점 척도로 평가되며, 총점은 56점이다. 총 점수가 높을수록 동적 균형이 우수함을 의미한다.

CIST (Cognitive Impairment Screening Test)는 보건복지부에서 개발되어 국가치매사업에 활용되며, 인지 기능 측정에 활용되는 검사 도구이다(Nam et al., 2023). 해당 검사는 통해 지남력, 주의력, 시공간 기능, 집행 기능, 기억력, 언어 기능으로 총 6가지 항목으로 구성되어 있으며, 검사 진행자와 검사 대상자가 검사지를 통해 1:1로 진행된다.

프로그램 종료 후에는 온라인 비대면 운동 프로그램에 대한 사용성, 유용성, 안전성, 지속성, 효과성, 접근성을 기반으로 한 총 31문항(객관식 문항 24개, 주관식 문항 7개)으로 5점 리커트 척도로 구성된 만족도 평가 설문지를 통해 연구 참여자의 수용성과 프로그램 만족도를 평가하였다.

3.3 Research hypotheses

본 연구는 온라인 환경에서 프로그램을 진행하였을 경우 발판 거리와 게임 난이도 증가가 노인의 신체적 기능(동적 균형 능력, 보행속도, 균형 능력) 및 인지 능력에 미치는 영향을 파악하고자 하였다. 선행연구에 따르면 보행 능력 저하는 근력 및 균형 능력 감소와 직접적으로 연관되며 이는 낙상 위험도까지 높이는 주요 요인으로 작용한다. 특히 보폭을 늘리는 것은 보행속도와 하지 근력 증진에 효과적이며, 낙상 예방에도 기여하는 것으로 보고되었다(Chung et al., 2024). 또한 듀얼 태스킹(Dual-tasking) 기반 신체 활동 프로그램은 작업기억, 공간 지각, 방향 전환, 균형 유지 리듬 반응 등 다양한 인지처리 과제를 회차별 난이도를 점진적으로 높여 인지 부하를 증진시키는 방식의 프로그램이 인지 기능에 긍정적인 효과를 가져오는 것으로 보고되었다(Kim et al., 2025). 이를 통해 본 연구에서는 다음과 같은 연구 가설을 설정하였다.

이에 따라 다음과 같은 연구 가설을 설정하였다.

H1. 발판 거리 증가에 따라 동적 균형 능력이 증가할 것이다.

H2. 발판 거리 증가에 따라 보행속도가 증가할 것이다.

H3. 발판 거리 증가에 따라 균형 능력이 증가할 것이다.

H4. 게임 난이도 증가에 따라 인지 능력이 증가할 것이다.

이를 검증하기 위해 본 연구의 독립변수는 발판 거리 증가(최소 보폭, 최소 보폭+5cm, 최소 보폭+10cm)와 게임 난이도(프로그램 차수에 따라 점진적으로 증가)로 설정하였다. 종속변수는 동적 균형 능력(FTTST), 보행속도(TUG), 균형 능력(BBS), 인지 능력(CIST)로 설정하여 측정하였다.

3.4 Research procedure

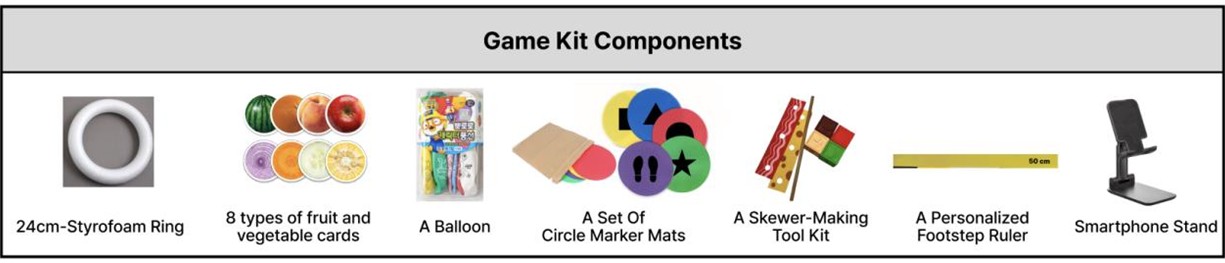

본 프로그램은 온라인 환경에서 진행되었으며, 연구자는 사전에 게임 키트를 구성하여 각 연구 참여자에게 배포한 후 가정에서 사용할 수 있도록 하였다. 온라인 프로그램 특성으로 개인의 휴대폰을 활용하여 자율적으로 수행하기 위하여 시각적 편의를 고려하여 휴대폰 거치대를 함께 증정하였다. 게임 키트는 3종의 게임 수행에 필요한 도구들로 구성되어 있다. 또한 개인별 신체 조건을 고려하여 '개인 보폭 맞춤 자'를 제작하였다(Figure 1). 이는 프로그램 참여자의 키 정보를 수집 후 이를 바탕으로 최소 보폭(키x0.37), 최대 보폭(키x0.45), 평균 보폭(키-100)으로 산출한 뒤 이를 기준으로 제작되었다. 발판 거리는 프로그램이 진행됨에 따라 단계적으로 조정되었다. 신체 게임은 최소 보폭 평균, 최소 보폭+5cm, 최소 보폭+10cm 순으로 설정하였으며, 인지 게임은 기초에서 심화 단계로 진행된다. 시간의 흐름에 따라 프로그램 난이도가 점차 증가하도록 설계되었다. 단순 프로그램의 전과 후를 비교를 하는 것 뿐만이 아닌, 프로그램 진행 과정에서 난이도가 점진적으로 증가함에 따라 나타나는 신체 및 인지 변화 양상을 파악하기 위하여 사전(Pre), 중간(Mid), 사후(Post)의 세 시점에서 반복적으로 측정한 후 분석하였다.

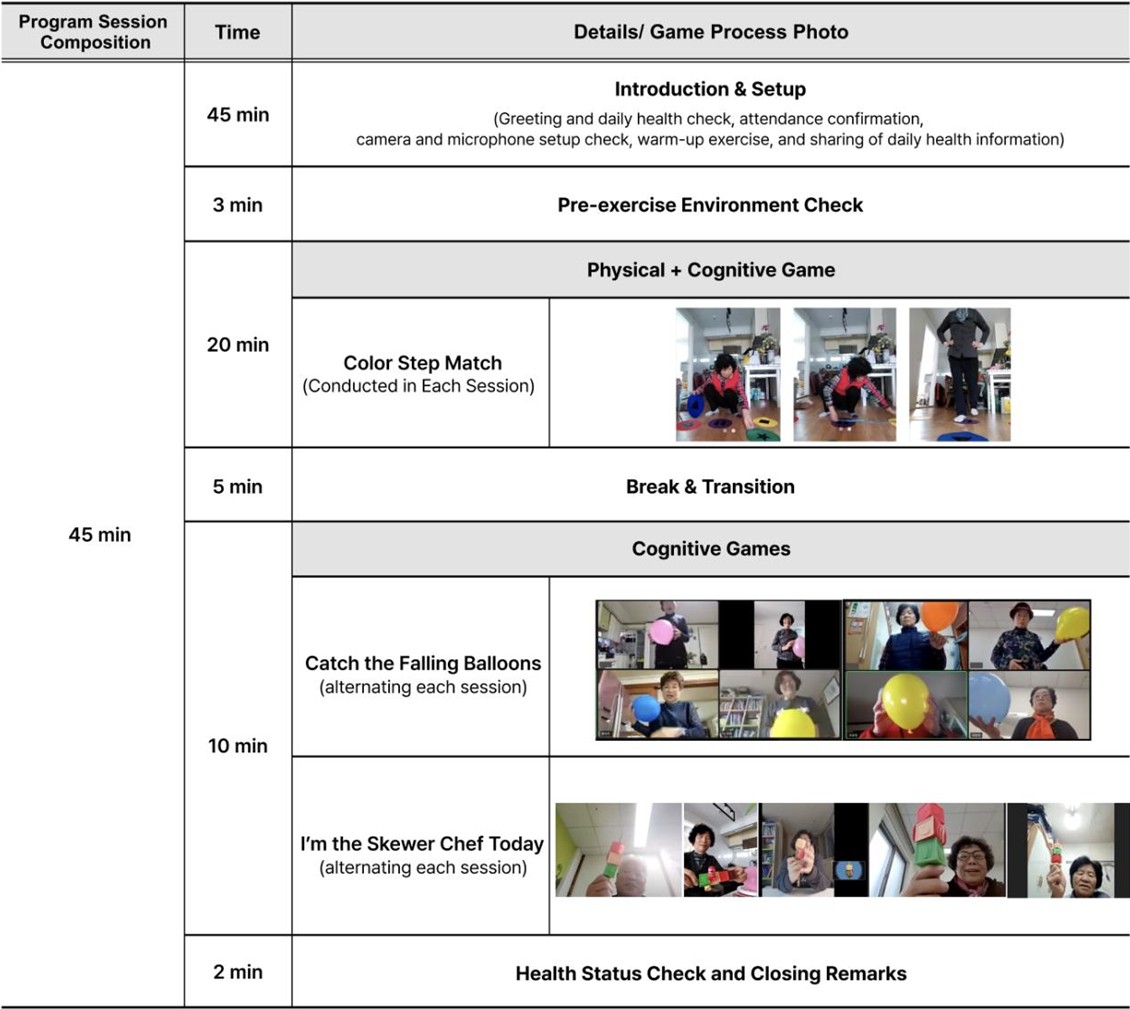

해당 프로그램은 노인의 동적 균형 능력, 보행속도, 균형 능력과 같은 신체적 기능과 인지 기능 향상을 목적으로 설계되었다. 이를 위해 신체 활동과 인지 자극이 결합된 게이미피케이션 기반으로 게임 3종을 구성하였으며, 각 게임은 회차별 점진적인 난이도 조절과 반복 학습 구조를 통해 몰입도 및 지속적 참여를 유도하도록 구성되어 있다. 프로그램은 총 10회차(주 2회, 약 2개월간)로 진행되었으며, 연구 진행자 1명, J실버복지센터 사회복지사 1명이 함께 운영되었다.

3.5 Gamification elements

본 연구에서 구성된 온라인 프로그램은 참여자의 자발적인 참여와 지속적인 몰입을 유도하기 위해 게이미피케이션 요소를 반영하여 구성되었다. 프로그램 내 게이미피케이션 요소는 경쟁, 성취, 보상, 상호작용, 자기표현을 기반으로 구성되었다(Figure 2).

신체 및 인지 게임인 '맞춰봐요! 컬러스텝(스텝핑 기반 게임)'은 보행 능력과 인지 반응을 함께 자극하는 게임으로, 화면에 제시된 도형 순서를 인지하고 발판을 밟는 방식으로 진행된다. 개인 보폭에 맞춘 발판 간격(최소 보폭 간격(x), x+5cm, x+10cm)을 설정하여 점진적으로 운동 강도를 조절할 수 있으며, 체력에 따라 유동적으로 조정 가능하다. 인지 게임인 '떨어지는 풍선을 잡아라!'는 과일 또는 채소 이미지를 인지하고 해당 카드를 스티로폼 링으로 정확히 넣은 뒤, 공중에 던졌던 풍선을 다시 잡는 게임이다. 또 다른 인지 게임인 '오늘은 내가 꼬치 요리사'는 화면 속 꼬치 이미지를 관찰하고 동일한 순서로 꼬치를 재현하는 게임이다. 해당 게임은 말하기와 상호작용을 통해 참여 동기를 유도한다. 게임 구성과 진행 방식은 다음과 같다(Figure 3).

프로그램은 주 2회, 총 10회차 진행하였으며, 각 회차 당 소요시간은 45분으로 진행되었다. 매 회차 시작 전, 연구 참여자의 당일 건강 상태를 확인한 후 온라인 회의 플랫폼(Zoom)을 통한 카메라 및 마이크 작동 여부를 점검하였다. 이후 간단한 건강 정보 공유 및 준비 운동을 통해 프로그램 참여를 위한 기초 환경을 조성하였다. 먼저, 신체 및 인지 기능을 통합적으로 자극하는 '맞춰봐요! 컬러스텝' 게임을 20분간 진행하였다. 5분간 휴식 후 다음 게임 준비를 진행하였다. 참여자의 집중도 유지를 위해 칭찬 및 질문 중심의 상호작용을 통해 참여자의 몰입을 유도하였다. 이후 인지 게임 2종 중 하나씩 회차 별 번갈아 가며 10분간 진행하였다. 모든 게임 활동이 종료된 후에는 참여자의 건강 상태 재확인과 간단한 피드백 및 마무리 인사를 통해 프로그램을 마무리하였다.

다음은 본 연구에서 활용된 세 가지 게임의 구성에 대하여 시각적으로 나타낸 것이다(Figure 4).

3.6 Data analysis

본 연구의 자료 분석은 IBM SPSS Statistics 29.0.2 버전을 활용하여 분석하였다. 본 프로그램은 표본 수가 제한적인 노인 집단을 대상으로 하였기 때문에 통계적 해석의 타당성을 확보하고자 다음과 같은 절차로 분석을 진행하였다. 세 시점(사전, 중간, 사후)에서 측정된 각 변수의 평균과 표준편차를 산출하여 전반적인 경향을 확인하였다. 이후 정규성 검정(Shapiro-Wilk)을 실시하여 분석 방법을 진행하였다. 정규성이 충족된 변수에 대해서는 반복측정 분산분석(Repeated Measures ANOVA)을 적용하였다. 반면 정규성이 충족되지 않는 조건에서는 보완적으로 비모수 검정(Friedman test)을 병행하였다. 이후 유의한 차이가 나타난 경우 사후분석(Boneferroni test)을 통해 시점 간 차이를 구체적으로 검증하였으며, 발판 거리 증가에 따른 차이를 정확하게 비교하기 위해 추정된 주변평균(Estimated Marginal Means, EMM) 그래프를 통해 분석을 진행하였다. 또한 인지기능(CIST)의 변화는 게임 난이도 증가에 다른 인지능력 변화에 대하여 사전, 사후 간 차이를 대응표본 t 검정을 통해 분석하였다.

정규성 검정 결과, TUG는 정규성이 충족되었으며, FTSST의 중간 검사와 BBS 사후 검사는 정규성이 충족되지 않았다. 이에 따라 TUG와 FTSST는 반복측정 분산분석(ANOVA)로, BBS는 Friedman 검정을 통해 추가적으로 분석하였다. CIST는 사전, 사후 비교를 위해 대응표본 t-검정을 실시하였다.

4.1 Changes in physical performance

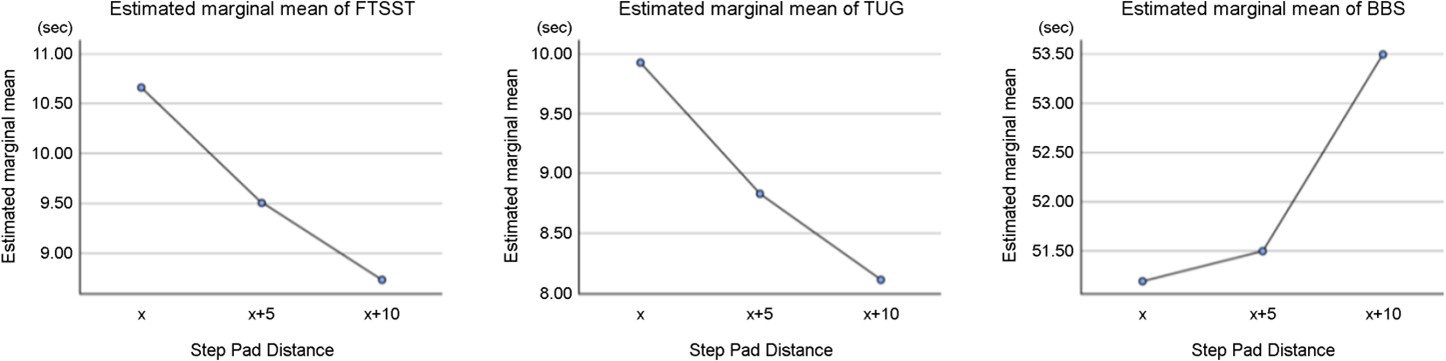

본 프로그램에서는 프로그램 참여 사전(최소 발판), 중간(최소 발판+5cm), 사후 시점(최소 발판+10cm) 시점에서 FTSST, TUG, BBS를 측정하여 발판 거리 증가에 따른 신체 기능 변화를 분석하였다. 평균 및 표준편차 결과에서는 FTSST와 TUG는 시간이 지남에 따라 일관되게 감소하였으며, BBS는 점진적으로 증가하는 경향이 보였다. 반복측정 분산분석 결과로는 FTSST (p=.017)와 TUG (p<.001)에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며, 이는 발판 거리 증가에 따라 보행능력, 동적 균형, 보행속도가 유의하게 향상에 유의미한 효과를 나타낸다는 것을 의미한다. 반면, BBS는 평균이 상승 경향에도 불구하고, 통계적으로 유의하지 않았다(p=.135). 이는 본 프로그램이 노인의 동적 균형과 보행 능력 향상에서는 효과를 보였으나, 균형 능력 향상에 있어 제한적인 효과라는 것을 볼 수 있었다.

신체 부분 검사 결과 평균 및 표준편차(Table 2)와 ANOVA 결과(Table 3)는 다음과 같다.

|

Variable |

Measure |

Pre-test |

Mid-test |

Post-test |

|

Dynamic balance ability |

FTSST |

10.66±2.82 |

9.52±2.76 |

8.72±1.74 |

|

Gait speed |

TUG |

9.92±1.55 |

8.83±1.96 |

8.1±1.64 |

|

Balance ability |

BBS |

51.2±2.44 |

51.5±3.77 |

53.5±2.01 |

|

Note. FTSST=Five Sit-to-Stand Test,

TUG=Timed Up and Go, BBS=Berg Balance Scale |

||||

|

Measure |

Type III SS |

df |

MS |

F |

p |

|

FTSST |

19.011 |

2 |

9.505 |

5.168 |

.017* |

|

TUG |

16.929 |

2 |

8.464 |

30.616 |

<.001*** |

|

BBS |

31.267 |

2 |

15.633 |

2.244 |

.135 |

|

Note. FTSST=Five Sit-to-Stand Test,

TUG=Timed Up and Go, BBS=Berg Balance Scale |

|||||

사후분석 결과로는 FTSST에서는 사전-사후 검사 간 유의한 차이가 확인되었다(p=.044). TUG에서는 사전-중간(p=.009), 사전-사후(p<.001), 중간-사후(p=.002) 모든 비교에서 유의한 차이가 나타났다. 이는 발판 거리 증가에 따른 보행속도와 동적 균형 능력의 점진적 향상을 뒷받침하였다(Table 4).

|

Measure |

Test time |

Test time |

Mean difference |

SE |

p |

95% CI (Lower, Upper) |

|

FTSST |

1 |

3 |

1.940* |

.645 |

.044 |

0.047~3.833 |

|

TUG |

1 |

2 |

1.096* |

.271 |

.009 |

0.3~1.892 |

|

1 |

3 |

1.828* |

.265 |

<.001 |

1.051~2.605 |

|

|

2 |

3 |

.732* |

.149 |

.002 |

0.295~1.169 |

|

|

Note. FTSST=Five Sit-to-Stand Test,

TUG=Timed Up and Go |

||||||

한편, 정규성 검정(Shapiro-Wilk)에서 FTSST의 중간 검사 시점과 BBS의 사후 검사에서는 정규성이 만족되지 않았다. 충족되지 않은 조건에 대해서는 보완적으로 비모수 검정(Friedman test)을 진행하였다. FTSST에서 통계적으로 유의한 차이가 나타났으며(χ2(2)=8.600, p=.014), ANOVA 결과와 일관된 양상을 보였다. 반면, BBS는 유의한 차이는 관찰되지 않았다(χ2(2)=1.647, p=.439). 해당 프로그램을 통해 균형 능력을 단기간에 개선되기 어려운 특성을 반영한 결과로 해석되며, 별도의 중재가 부재했기 때문에 유의미한 개선을 도출하기에는 제한적이었다(Table 5).

|

Measure |

χ2 |

df |

p |

|

FTSST |

8.600 |

2 |

.014* |

|

BBS |

1.647 |

2 |

.439 |

|

Note. FTSST=Five Sit-to-Stand Test,

BBS=Berg Balance Scale |

|||

검사 시점 별 변화 추세를 시각적으로 확인하여 분석을 진행하였다. FTSST와 TUG는 발판 거리가 증가할수록 검사 수행 시간이 감소하였다. 이는 동적 균형 및 보행속도 및 보행 능력의 향상을 의미한다. BBS 점수는 프로그램 후 증가하는 경향을 보였으나, 통계적으로 유의하지 않았다. 앞선 통계 분석과 일치하며 그 변화는 통계적으로 유의하지 않았다(Table 6).

|

|

Note. FTSST=Five

Sit-to-Stand Test, TUG=Timed Up and Go, BBS=Berg Balance Scale |

4.2 Changes in cognitive function

CIST (Cognitive Impairment Screening Test)를 활용한 인지 기능 검사 결과로는, 사전 검사 평균은 27.6점(SD = 1.5), 사후 검사 평균은 28.1점(SD = 1.59)로 소폭 증가하였다. 하지만 대응표본 t 검정 결과 통계적으로 유의하지 않은 것으로 나타났다(p<.299). 이는 본 프로그램 참여자의 사전 인지 점수가 평균 27점 이상으로 전반적으로 이미 인지 기능이 비교적 건강한 고령자들이 실험에 참여하였기 때문에 유의미한 점수 향상을 도출하는데 한계가 있었던 것으로 해석된다(Table 7).

|

Variable |

Measure |

Pre-test |

Post-test |

t |

p |

|

Cognitive ability |

CIST |

27.6±1.5 |

28.1±1.59 |

-1.103 |

.299 |

|

Note. CIST=Cognitive Impairment Screening Test |

|||||

4.3 Evaluation of program satisfaction

프로그램 참여자의 전반적인 수용성과 만족도를 확인하기 위해 프로그램 종료 후 프로그램 만족도 평가를 실시하였다. 본 평가의 문항으로는 사용성, 유용성, 안전성, 지속 가능성, 효과성, 온라인 접근성 등 6개의 항목으로 24개의 객관식 문항과 7개의 주관식 문항으로 총 31문항으로 구성되었다. 사용성(Usability)은 프로그램 속도, 난이도, 전반적 만족감 등 프로그램 진행 과정에서 프로그램 참여자가 체감한 요소를 평가하기 위하여 8문항으로 가장 많이 포함되었다. 유용성(Usefulness)과 효과성(Effectiveness)은 프로그램 전과 후의 프로그램 효과성 및 개인의 신체 및 인지 향상에 도움이 되었는지에 대하여 각 2문항씩 구성하였다. 안전성(Safety)는 발판 간격 및 프로그램 안전성에 대하여 2문항으로 구성되었다. 지속성(Sustainability) 프로그램의 활용 가능성과 추후 사용 의향에 대하여 관련되므로 4문항으로 구성하였다. 온라인 접근성(Online Accessibility)은 비대면 환경에서의 프로그램 참여에 대한 불편 요인 등에 대하여 넓게 알아보기 위해 6문항으로 설계하여 5점 리커트 척도로 평가하였다. 주관식 문항은 게임에 대하여 프로그램에 대하여 느낀 점과 효과 및 재미 관련한 게임별 순위, 각 게임의 운동 효과를 느낀 부분에 대한 주관적인 문항으로 별도로 분석하였다.

프로그램 만족도 항목별 설문 문항 수와 내용은 다음과 같다(Figure 5).

프로그램 만족도 평가 결과로는 사용성(4.72점), 유용성(4.65점), 안전성(4.65점), 지속성(4.7점), 효과성(4.7), 온라인 접근성(4.68점)으로 6가지 문항의 5점 리커트 척도로 평가한 24문항의 평균은 4.68로 전반적으로 높은 평균 점수가 도출되었다. 이는 참여자들이 프로그램 전반에 대한 긍정적인 인식했음을 나타낸다. 프로그램 만족도 결과는 다음과 같다(Table 8).

|

Category |

Post-test |

|

Usability |

4.72±0.4 |

|

Usefulness |

4.65±0.52 |

|

Safety |

4.65±0.47 |

|

Sustainability |

4.7±0.42 |

|

Effectiveness |

4.7±0.42 |

|

Online program accessibility |

4.68±0.44 |

|

M ± SD |

|

추가로 제시된 주관적 문항에 대하여 분석한 결과로는, 참여자들이 온라인 프로그램 환경에서의 프로그램이 좋았던 이유에 대하여 "집에서 편하게 참여할 수 있어서 좋았다."라는 긍정적인 응답을 도출하였다. 온라인 프로그램의 불편 사항에 대해서는 "딱히 불편한 점은 없었다"라는 응답이 많았다.

각 게임별 효과성과 재미성에 대하여 대한 추가 문항에 대해서는 효과성 부분에서는 '맞춰봐요! 컬러스텝'이 신체 및 인지 효과가 있다는 평가가 가장 높게 나왔으며, '떨어지는 풍선을 잡아라!'와 '오늘은 내가 꼬치 요리사!'가 동일하게 나왔다. 반면, 게임의 재미 부분에 있어, '오늘은 내가 꼬치 요리사', '맞춰봐요! 컬러스텝', '떨어지는 풍선을 잡아라!' 순으로 도출되었다.

또한 각 게임의 효과성에 대한 인터뷰 진행에 있어서는 '맞춰봐요! 컬러스텝'은 "다리 움직임이 부드러워지고 다리 근육이 단단해졌다"는 응답을 통해 하지 근력과 관련된 효과를 중심으로 인식된 것으로 나타났다. '떨어지는 풍선을 잡아라!' 게임은 "몸의 반응 속도가 빨라지는 것 같다"는 응답 수가 가장 많았다. 이는 순발력 및 반응 시간 감소의 효과를 알 수 있었다. '오늘은 내가 꼬치 요리사' 게임의 경우, "빠르게 진행하다 보니 순발력이 좋아졌다"는 응답을 통해 민첩성과 효과 인식이 드러났다.

신체 및 인지 통합 게임인 '맞춰봐요! 컬러스텝' 진행 시, 프로그램 참여자에게 게임 수행 단계 및 과제 수행 횟수를 숫자로 카운팅 하여 실시간으로 피드백을 제공한 결과, "오늘 이렇게 많이 했구나, 확실히 운동이 되네.", "오늘도 열심히 운동했네." 등의 긍정적인 반응이 나타났다. 이는 게이미피케이션 요소 중 '성취' 전략의 하위 요소인 수치 기반 피드백인, '과제 수행 횟수 공유'가 참여자의 운동 실감 및 성취 인식을 강화하는 데 기여했음을 알 수 있었다.

또한, 인지 게임인 '오늘은 내가 꼬치 요리사'에서는 "예전에 손가락을 잘 못 움직였는데, 이 게임을 하면서 손가락 소 근육이 많이 좋아졌다.", "이 게임은 이야기하면서 하니까 더 재미있다." 등 참여자들이 신체적 개선과 상호작용의 즐거움을 함께 표현하였다. 더불어 프로그램 회차가 거듭됨에 따라 타 참여자가 안 왔을 경우 안부를 묻는 등 그룹 내 유대감이 형성이 된 모습을 볼 수 있었으며, 온라인 'Zoom' 플랫폼 사용 중 기술적 문제가 발생했을 때, 참여자가 스스로 문제를 해결하려는 디지털 적응력 향상의 모습도 관찰되었다.

본 프로그램의 특징인 온라인 비대면 방식과 관련하여 참여자들은 "시간이 잘 맞지 않아 복지관 방문이 어려울 때, 직접 복지관을 안 가도 되어서 시간 절약이 되니 좋았다," 또는 "비가 많이 오는 날에는 외출하기 어려운데, 집에서 온라인으로 하니까 편리했다"고 응답하였다. 이를 통해 온라인 프로그램이 시간적 유연성과 접근성 측면에서 고령자에게 긍정적으로 인식되었음을 확인할 수 있었다.

본 연구는 65세 이상 고령자를 대상으로 온라인 비대면 환경에서 게이미피케이션 기반 신체 · 인지 통합 프로그램이 신체 기능 및 인지 기능에 미치는 영향을 분석하고자 하였다. 실험 결과, 스텝핑 게임을 활용한 신체 활동 게임 이후 FTSST, TUG 검사에서 수행 시간이 유의미하게 감소하였으며, 이는 하지 근력 및 동적 균형 능력, 나아가 보행 능력 향상에 긍정적 영향을 미친 것으로 해석된다. 본 프로그램이 낙상 예방과 보행 향상과 밀접하게 관련된 신체 기능 개선에 실질적 기여를 했음을 시사한다. 반면 BBS 점수는 상승 경향을 보였으나 통계적으로 유의미한 변화는 나타나지 않았다. 이는 향후 장기적 개입과 반복 측정을 통한 정교한 변화 분석이 요구된다.

인지 기능 측면에서 CIST 점수는 상승 경향을 보였으나, 통계적으로 유의미한 변화는 나타나지 않았다. 이는 기존 오프라인 기반의 유사 프로그램들이 인지 기능 향상에 유의미한 효과를 보였다는 선행연구(Chung and Yim, 2025)와 비교될 수 있다. 본 연구 참여자들이 초기 평균 점수가 30점 만점 중 27.6점으로, 변화 폭이 제한된 '천장 효과(ceiling effect)'의 영향으로 통계적으로 유의한 효과를 보이기에는 한계가 있는 것으로 해석된다. 또한 환경의 몰입 저하, 실시간 상호작용의 한계, 주의 산만을 유발할 수 있는 가정 내 환경적 요인 등도 영향을 미쳤을 가능성도 있다. 따라서, 향후 실험 참여자의 초기 인지 기능 수준 고려 및 온라인 프로그램의 환경적 요인을 고려한 실험 설계가 필요함을 시사한다.

그럼에도 불구하고 본 연구는 고령자의 자각적 신체 및 인지 향상 경험과 프로그램 전반에 대한 높은 만족도를 도출하였다는 점에서 의미 있는 결과로 해석된다. 사용성, 효과성, 유용성, 안전성, 온라인 접근성 등 모든 평가 항목에서 4.6점 이상의 높은 점수가 도출되었으며, 이는 온라인 기반 비대면 환경에서도 고령자 대상 통합 프로그램의 수용 가능성과 실용 가능성을 보여주는 결과로 판단된다. 실제 참여자의 질적 반응에서도 "스텝핑 게임이 다리 혈액순환에 도움이 된다.", "손가락 움직임이 많이 불편했는데, 꼬치 게임을 통해 많이 유연해지고, 이야기하면서 하니까 치매 예방에 도움이 되는 것 같다."와 같은 긍정적인 반응이 나타났으며, 이는 정량적 결과를 보완하는 질적 소견으로서 프로그램 효과의 신뢰도를 높인다.

또한 온라인 프로그램 운영관련 인터뷰 내용으로는 "직접 복지관을 방문하지 않아도 되어 시간적 여유가 생겼고, 비가 오는 날에도 외출 없이 집에서 프로그램에 참여할 수 있어 편리했다."고 응답하였다. 이러한 발화는 비대면 온라인 프로그램이 이동성 제한과 기상 조건 등으로 외부 활동이 어려운 고령자에게 효과적인 대안이 될 수 있음을 보여준다. 특히 기후 변화나 계절적 제약이 심화되는 상황에서 온라인 기반의 헬스케어 프로그램은 접근성 향상과 참여 지속성 확보 측면에서 중요한 전략으로 고려될 수 있다.

본 연구는 비대면 온라인 게이미피케이션 요소가 단순한 흥미 유발을 넘어 고령자의 내적 동기를 자극하여 지속 참여를 유도했다는 점에서 설계적 시사점을 제공한다. 게이미피케이션 요소인 '경쟁', '성취', '보상', '상호작용', '자기표현'의 전략은 연구 참여자의 관계성, 자율성 등 심리적 요인을 자극하여 참여자의 몰입과 반복적 수행을 유도하였다. 또한 발판의 위치와 시각 자극을 인지하고 반응하는 '맞춰봐요! 컬러스텝' 스텝핑 게임은 신체와 인지 이중 과제로 설계되어, 고령자의 실행 기능 및 신체 반응 속도에 복합적으로 작용한 것으로 해석된다. 또한 "나는 꼬치 요리사" 게임을 통해 손가락 소 근육 움직임과 프로그램 타 참여자와의 유대감 형성에 도움이 된 것으로 해석된다. 이러한 설계 기전은 단순한 운동 자극을 넘어서 인지적 기능 유지 및 활성화와 신체 기능 향상을 동시에 유도하는 데 기여했을 가능성이 있다.

본 연구는 총 10명의 고령자를 대상으로 수행되었으며, 이 중 90%가 여성이었다. 이러한 표본 구성은 해당 복지관의 이용자 대다수가 여성이라는 특성과 온라인 기반 원격 프로그램의 자발적 참여자가 여성에 편중되어 있다는 현실이 반영된 결과이다.

또한, 비대면 온라인 프로그램을 노인 대상으로 2개월간 실험하는 연구 환경의 한계가 있지만 소규모 참여 인원에 따른 일반화의 한계는 존재한다. 그러나 실험군 10명을 대상으로 한 스퀘어스텝운동(SSE) 프로그램이 하지 근력을 유의미하게 향상시킨 사례(Cha, 2020)와 경도인지장애 노인을 대상으로 8주간 유산소 및 인지훈련 이중 과제 프로그램을 적용하여 7~8명의 소규모 실험에서도 이중 과제 그룹이 더 효과적인 결과를 보였다는 선행연구(Choi et al., 2024)는 본 연구와 유사한 맥락에서 해석될 수 있다. 이처럼 비록 소규모 표본이지만, 실제 현장에서 수행 가능성과 구조 설계의 효과성과 정량 및 정성 평가의 병행을 통해 실용적 기초 자료로 의미를 갖는다고 할 수 있겠다.

결과적으로 본 연구는 게이미피케이션 기반 온라인 프로그램이 고령자의 신체 및 인지 기능 유지에 긍정적으로 기여할 수 있음을 확인하였으며, 온라인 기반 고령자 헬스케어 프로그램의 구조 설계 및 실용성 측면에서 향후 후속 연구의 기초 자료로 활용될 수 있다.

본 연구에는 다음에는 다음과 같은 한계점이 존재한다.

첫째, 참여자 수는 총 10명으로 성비가 남성 1명, 여성 9명으로 구성되어 있어 성별 간 비교나 결과의 일반화에 제약이 있다. 이는 프로그램이 운영된 복지관의 이용자 특성과 자발적 참여 기반의 프로그램 특성으로 인해 성비 균형 확보에 제약이 있었다. 향후 연구에서는 성별과 표본 수를 고려한 모집 전략이 필요하다. 둘째, 프로그램이 참여자의 가정 환경에서 운영됨에 따라 공간 제약, 소음, 기기 사용 환경 등의 외부 변수에 대한 통제가 어려웠으며, 이는 프로그램의 몰입도나 수행 정확도에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 셋째, 온라인 환경의 특성상 게임 수행 결과를 정밀하게 평가하거나 실시간 피드백을 제공하는 데 한계가 있었다. 또한 본 연구에서 고령자를 대상으로 한 탐색적 결과로써 의학적 측면에서 일반화에는 한계가 있다. 따라서 본 연구 결과는 고령자의 신체 및 인지 기능 유지에 기여할 가능성을 보여주는 수준으로 해석해야 한다. 이는 실제 임상적 효과를 검증하기 위해서는 더 큰 규모의 무작위 대조군 연구와 장기 의학적 검증이 요구된다.

본 연구는 약 2개월간 진행된 게이미피케이션 기반의 온라인 신체 · 인지 통합 프로그램이 고령자의 지속 참여를 유도하고, 프로그램의 수용성과 실용 가능성을 보여주었음을 확인하였다. 연구 가설 중 발판 거리 증가에 따른 동적 균형 능력 및 보행 속도는 유의미한 차이를 보여 가설이 지지가 되었으며, 이는 하체 근력 및 보행 기능 향상에 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사한다. 반면, 발판 거리 증가에 따른 균형 능력과 게임 난이도 증가에 따라 인지능력이 증가에 대한 가설은 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않아 지지 되지 않았다.

그럼에도 불구하고, 본 연구는 총 13명의 고령자를 대상으로 시작되었으나, 개인 사유로 중도 탈락한 3명을 제외한 10명을 최종 분석에 포함하였다. 실험 인원이 적기는 하지만, 전체 참여자 대비 프로그램 참여 유지율이 약77%을 도출하였으며, 이는 온라인 비대면 환경에서도 고령자가 안정적으로 참여할 수 있는 프로그램 구조의 가능함을 보여준다. 또한 프로그램 만족도 평균 4.6점 이상의 결과는 본 프로그램의 설계 구조와 게이미피케이션 전략이 고령자의 몰입 및 자율적 참여에 효과적으로 기여했음을 시사한다. 특히 프로그램의 비대면 온라인 방식은 시간 및 환경적 제약을 겪는 고령자에게 유용한 대안으로 가능하다는 점과 시간적 유연성 및 접근성 측면에서 고령자에게 긍정적으로 인식되었음을 확인할 수 있다. 본 연구는 온라인 기반에서도 고령자를 위한 통합 프로그램 설계와 게이미피케이션 전략이 유의미하게 작용할 수 있음을 실증적으로 확인하였으며, 이는 고령자의 건강 증진을 위한 온라인 헬스케어 프로그램의 전략적 설계 및 현장 적용 가능성을 제시하는 데 기초 자료로 활용될 수 있다.

References

1. Byun, H., Lee, E.S. and Bae, J.S., Phenomenological Analysis of Non-Contact Exercise Recognition for the Elderly, Journal of Korean Society of Sports Science, 21(4), 97-106, 2023.

2. Cha, H.J., Effects of square stepping exercise on the fall-related physical strength, cognitive function and neurotrophic factors (BDNF, IGF-1) in elderly for 12 weeks, Master's thesis, Changwon National University, 2020.

Google Scholar

3. Choi, D., Korea Becomes a Super-Aged Society with Over 20% of Population Aged 65 and Older, KTV National Broadcasting, https://www.mois.go.kr/video/bbs/type019/commonSelectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000255&nttId=114652 (retrieved April 30, 2025).

4. Choi, J.H., Min, K.B. and Kang, M.S., Effects of an Exercise·Cognitive Dual-Task Program on Cognitive Function, Self-Efficacy and Gait Function Variable in Older Adults with Mild Cognitive Impairment, Korean Journal of Sports Science, 33(6), 927-938, 2024.

5. Chung, E.J. and Yim, J.H., "An Integrated Program to Improve Cognitive and Physical Abilities in Older People," Applied Sciences, 15(5), 2677, 2025. https://doi.org/10.3390/app15052677

6. Chung, E.J., Bok, J.W. and Yim, J.H., A Study on the Impact of Stepping Gamification on Improving Gait Ability in Elderly People, Journal of the Ergonomics Society of Korea, 43(3), 245-256, 2024.

7. Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R. and Nacke, L., From game design elements to gamefulness: defining "Gamification," Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference: Envisioning Future Media Environments, 9-15, 2011.

Google Scholar

8. Guo, Y., Yuan, T. and Yue, S., Designing Personalized Persuasive Game Elements for Older Adults in Health Apps, Applied Sciences, 12(12), 6271, 2022. https://doi.org/10.3390/app12126271

9. Hong, S.Y. and Rhyu, H.S., The Effect of Participation in Online Complex Cognitive Exercise Programs on Cognitive Function, Depression, Sleep Quality, and Physical Fitness of the Elderly Woman with Mild Cognitive Impairment, Technology Management, 8(4), 177-193, 2023.

10. Jeon, M.S., A Study on the Effects of an Integrative Cognitive Training Program on the Aged with Mild Dementia: Targeting Elders in Day-care, Korean Journal of Gerontological Social Welfare, 72(1), 209-232, 2017.

11. Johnson, D., Deterding, S., Kuhn, K.A., Staneva, A., Stoyanov, S. and Hides, L., Gamification for health and wellbeing: A systematic review of the literature, Internet Interventions, 6, 89-106, 2016.

Google Scholar

12. Jung, J.H. and Kim, J.M., The Cognitive and the Affective Characteristics of Korean Older Adults with Subjective Memory Complaints, Journal of the Korean Gerontological Society, 35(3), 835-851, 2015.

13. Kim, J.A., Lee, D.H. and Youn, S.J., "Application of a dual-task-based physical activity program for improving cognitive function in older adults: An fNIRS study," Journal of Sport for All, 100, 289-298, 2025.

14. Kim, S.H. and Kim, E.J., The Effects of Flexibility Exercise on Balance and Fall-related Psychological Factors in Community-dwelling Elderly, Review of Korea Entertainment Industrial Association, 16(1), 6-6, 2024.

15. Kim, S.H., Effects of Home-based Exercise Programs for Prevention of Dementia on Physical Ability, Cognitive Function and Risk of Falls in Elderly People, Master's thesis, Ulsan University, Department of Sports Management, 2022.

16. Kim, S.H., The effects of fall prevention exercise program on the community-dwelling elderly, Master's thesis, Department of Nursing, Ajou University, 2009.

17. Kim, S.J., Comparison Study on the Muscle Activity During Sit to Stand Position Between Elderly Faller, Elderly Non-Faller and Young Adult, Master's thesis, Daegu University, Department of Physical Therapy, 2005.

18. Kim, Y.J., Kim, Y.S. and Kim, T.H., The Impact of Gamification Strategies in Fitness Applications on User Flow and Continuous Use Intention, Korean Journal of Sport Management, 24(2), 55-73, 2019.

19. Kim, Y.S., Ha, W.Y., Lee, Y.R. and Kim, H.J., A Study on Non Face-to-face Exercise Guidance Program for the Elderly, Journal of International Culture & Arts, 3(2), 47-62, 2022.

20. Kwon, D.S., The Effects of Cognitive Stimulation Group Program on Cognitive Function, Depression, Activities of Daily Living, and Quality of Life in Patients with Mild Alzheimer's Dementia, Master's thesis, Graduate School of Health and Medical Sciences, Cheongju University, Chungcheongbuk-do, 2024.

21. KDCA, Develops and Distributes Fall Prevention Program for the Elderly, Korea Disease Control and Prevention Agency, https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a20501020000&bid=0015&list_no=725530&act=view (retrieved April 28, 2025).

22. KDCA, Development and Distribution of Fall Prevention Program for Older Adults, http://kdca.go.kr/filepath/boardSyview.es?bid =0015&list_no=725530&seq=1 (retrieved April 28, 2025).

23. KDCA, Health Information for Fall Prevention in the Elderly, http://health.kdca.go.kr/healthinfo/biz/health/gnrlzHealthInfo/ gnrlzHealthInfo/gnrlzHealthInfoView.do?cntnts_sn=1743 (retrieved June 28, 2025).

24. Lee, H.S. and Choi, J.H., "Correlation between BBS, FRT, STI, TUG, MBI, and falling in stroke patients," The Journal of Korean Physical Therapy, 20(4), 1-6, 2008.

Google Scholar

25. Lee, H.W., Risk Factors for Cognitive Decline in Korean Older Adults, Master's Thesis, Department of Gerontology, Graduate School of East-West Medical Science, Kyung Hee University, 2019.

Google Scholar

26. Lee, H.Y., Hong, J.H. and Song, W.Y., Exercise Motivations of the Regularly in Exercise Participated Elderly – Involvement, Fun, and Stress Factors, Korean Society of Sport Psychology, 19(1), 51-63, 2008.

27. Lee, Y.M., A Study on the Factors Influencing the Intention of Continuous Use of Gamification Educational Contents, Master's thesis, Soongsil University Graduate School of Business, 2023.

28. Na, B.R. and Oh, B.S., Aging and Muscular Strength in the Lower Limbs, Korean Journal of Research in Gerontology, 29(1), 1-24, 2020. https://doi.org/10.25280/kjrg.29.1

29. Nam, S., Jin, Y., Ju, Y., Kang, S., Bae, S., Ryu, J.K. and Hong, I., Item-Level Psychometrics of the Cognitive Impairment Screening Test (CIST). The Journal of Korean Society of Occupational Therapy, 31(2), 97-109, 2023.

30. NHI, The Dementia Society is Coming, NHIS Webzine, https://www.nhis.or.kr/magazin/149/html/sub1.html (retrieved April 2, 2025).

31. Oh, Y.S., Shin, Y.J. and Han, K.S., The Effect of Exercise Program for Physical Fitness, Mental Health and Cognitive Function in The Elderly, The Korean Journal of Growth and Development, 15(4), 295-302, 2007.

32. Park, C.S., Choi, Y.I. and Ahn, S.H., "The comparison of simplified postural assessment scale for stroke and Berg Balance Scale used for stroke patients," Korean Journal of Occupational Therapy, 18(1), 65-77, 2010.

33. Park, Y.H., Fall Risk Assessment in the Community-Dwelling Elderly, Journal of Korean Gerontological Nursing, 6(2), 170-178, 2004.

34. Park, Y.H. and Yun, J.Y., Gamification Strategies to Promote Health Behavior Based on the Tendency of Achievement Goal, Proceedings of KSDS Conference, 42-43, Seoul, 2016.

35. Sim, J., The effect of a fall prevention exercise program on physical function, balance capacity, and psychosocial function of community dwelling elders, Master's thesis, Department of Human Engineering and Rehabilitation Health Science, Graduate School of Health Science, Catholic University of Korea, Seoul, Korea, 2022.

36. Sun, J., The effects of program to prevent dementia on cognitive function, depression and quality of life in the elderly women living alone, Doctoral dissertation, Department of Nursing, Graduate School, Chonnam National University, Gwangju, Korea, 2012.

37. Sung, K.W., Degree of Cognitive Function, Self-esteem and Depression of the Elderly by Aging, Journal of Korean Academy of Nursing, 27(1), 36-48, 1997.

Google Scholar

PIDS App ServiceClick here!