eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Jae Min Ryu

, Jin Ho Yim

10.5143/JESK.2025.44.5.609 Epub 2025 November 07

Abstract

Objective: This study aims to analyze changes in perception, challenges faced, and potential uses of generative AI among the elderly during their experience and use of the technology. Based on these insights, the study proposes customized educational and service design strategies to help the elderly more effectively access and use generative AI in their daily lives.

Background: While digital technologies, including generative AI, are rapidly advancing, the elderly, often classified as an information-vulnerable group, remain excluded from these technological benefits. Moreover, they are increasingly exposed to new risks such as misinformation and deepfakes, making them more susceptible to harm. Therefore, it is urgent to develop practical strategies that enable the elderly to easily access and effectively use emerging technologies like generative AI.

Method: This study conducted survey-based interviews with elderly individuals who had mid-to-long term experience with generative AI and with generative AI instructors, following the initial study that focused on elderly individuals with first time experience. Both quantitative and qualitative analyses were conducted. Based on the findings, key issues and insights were identified, and the elderly participants were categorized into four distinct types. Personas reflecting the characteristics of each type were developed. Through additional research, tailored strategies for each type and overarching strategies applicable to all were proposed. Service blueprints and storyboards were then created accordingly and evaluated by both generative AI instructors and elderly participants.

Results and Conclusion: In the previous study with elderly individuals who had initial experience with generative AI, even a brief experience led to improved perception and willingness to use the technology, along with heightened awareness of potential manipulation in digital environments. In contrast, participants in the present study with mid-to-long term experience felt that the education they received was too focused on technology and services, lacking relevance to their daily lives. As a result, some participants showed decreased interest and willingness to use generative AI. To address this, strategic improvements were developed. The resulting service blueprints and storyboards received positive feedback: instructors noted their usefulness and distinctiveness, while elderly participants expressed a strong interest in participating in such programs.

Application: The educational strategies, service blueprints, and storyboards proposed in this study are expected to be effectively implemented and continuously refined in actual educational environments, thereby enhancing the generative AI competency of the elderly.

Keywords

The elderly Generative AI Digital literacy Service design

디지털 기술의 발전은 우리 일상에 혁신적인 변화를 가져오며 삶을 더욱 편리하게 만들고 있다(Yim et al., 2020). 그러나 이러한 기술 발전의 혜택이 모든 계층에 고르게 분배되고 있는 것은 아니다. 특히 디지털 환경에 익숙하지 않은 고령층은 이러한 혜택을 충분히 누리지 못하고 있으며, 이는 사회적 소외와 고립을 심화시키고, 궁극적으로 디지털 격차를 확대시키는 주요 요인으로 작용한다(Kim and Shim, 2020).

비록 고령층의 디지털 정보화 수준은 해마다 점진적으로 향상되고 있지만, 여전히 다른 계층에 비해 현저히 낮은 수준에 머물러 있다(Ministry of Science and ICT and National Information Society Agency, 2024). 이러한 낮은 정보화 수준은 단순한 불편을 넘어 최근에는 심각한 경제적 피해로도 이어지고 있다. 금융감독원의 발표에 따르면, 2023년 한 해 동안 발생한 보이스피싱 피해액의 절반 이상이 50대와 60대에게 집중되었으며, 고령층을 중심으로 피해가 심화되고 있는 것으로 나타났다(Financial Supervisory Service, 2024). 이와 같은 디지털 환경에서의 피해는 고령층의 인지적 · 정서적 취약성과 밀접한 관련이 있다. 고령층은 나이가 들수록 정보 처리 속도와 주의 집중력이 감소하며, 분석적 사고보다는 직관적 판단에 의존하는 경향이 강해진다. 또한 정서적으로도 불안정해져 조작된 정보나 허위 정보에 쉽게 현혹되는 경우가 많다(Lim, 2023; Lee and Nam, 2023; Ebner et al., 2023).

최근에는 생성형 AI의 등장으로 이러한 문제가 더욱 커질 우려가 제기되고 있다(Park, 2024). 실제로 미국 은퇴자 협회(AARP)는 2023년 한 해 동안 미국 고령층이 생성형 AI를 통해 제작된 허위 정보로 인해 입은 피해 규모가 약 283억 달러에 달한다고 보고하였다(Gunther, 2023). 이에 따라 미국 정부는 고령층이 디지털 기술의 이점과 위험을 균형 있게 이해하고 안전하게 활용할 수 있도록 다양한 교육과 지원 정책을 추진하고 있다(Cho, 2024).

이러한 피해는 생성형 AI에 대한 고령층의 낮은 이해도와 이용률, 기술에 대한 막연한 두려움, 그리고 인공지능에 대한 부정적 인식으로 인한 거부감과 관련이 있다(Korea Communication Commission and Korea Information Society Development Institute, 2024). 이와 같은 요인들은 고령층의 생성형 AI 접근성과 활용 가능성을 저해하는 주요 장애 요인으로 작용하고 있다. 따라서 고령층의 생성형 AI에 대한 인식과 경험을 탐색하고, 이들이 기술을 보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 지원하며, 디지털 환경에서 발생할 수 있는 위험 요소를 예방할 수 있는 방안을 마련하는 것이 필요하다. 그러나 현재까지의 관련 연구는 대부분 중고등학생이나 대학생을 대상으로 한 교육적 활용에서의 인식, 또는 교사, 직업 상담사, 디자이너 등 특정 직업군의 업무 활용에 대한 인식에 초점을 두고 있어, 고령층을 중심으로 한 생성형 AI 인식 연구는 매우 부족한 실정이다(Lee and You, 2024; Yun and Kim, 2024; Hong and Han, 2023; Kim, 2023).

이에 본 연구는 고령층이 생성형 AI 기술 및 서비스를 경험하고 활용하는 과정에서 나타나는 인식, 어려움, 그리고 잠재적 활용 가능성을 분석하고자 한다. 이를 통해 고령층이 생성형 AI를 일상에서 효과적으로 활용할 수 있도록 지원하고, 디지털 격차 해소에 기여하며, 디지털 환경에서의 잠재적 피해를 줄이고자 한다. 나아가 고령층의 특성과 요구를 반영한 맞춤형 교육 및 서비스 전략을 제안함으로써 실질적인 정책적, 사회적 방향성을 제시하고자 한다.

이를 위해 다음과 같은 연구 질문을 설정하였다.

RQ1. 생성형 AI 서비스를 경험한 정도에 따라 고령자의 기술에 대한 인식 및 활용 의향은 어떻게 변화하는가?

RQ2. 생성형 AI 서비스를 경험한 정도에 따라 고령자의 디지털 환경에서 음성 및 영상 콘텐츠의 진위 여부와 조작 가능성에 대한 인식은 어떻게 변화하는가?

RQ3. 고령층의 생성형 AI 서비스 접근성과 활용성을 높이기 위한 효과적인 서비스 디자인 전략은 무엇인가?

2.1 Digital technology and the elderly

2010년대 중반 이후, 우리 사회는 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 등 4차 산업혁명 기술이 융합된 지능정보사회로 빠르게 전환되었다. 이러한 첨단 기술은 다양한 분야에서 혁신을 이끌며, 우리의 일상생활을 한층 더 편리하고 효율적으로 변화시키고 있다(Lee, 2019). 그러나 이러한 기술 발전의 혜택이 모든 사회 구성원에게 고르게 돌아가고 있는 것은 아니다.

정보 접근성이 낮은 취약 계층에서는 디지털 격차가 점점 더 심화되고 있다. Van Dijk (2006)는 디지털 격차를 단순히 기기 보유 여부에 따른 물리적 접근(Physical access)의 문제를 넘어, 기술을 배우고자 하는 의지와 필요성을 뜻하는 동기적 접근(Motivational access), 기기를 다루고 정보를 활용하는 데 필요한 기술 습득(Skills access), 나아가 실제 생활에서 기술을 얼마나 다양하고 효과적으로 사용하는 지에 관한 활용 능력(Usage access) 등 다층적인 차원에서 발생한다고 설명한다. 이는 곧 정보사회에서 불평등 구조를 심화시키는 핵심 요인으로 작용하며, 나아가 사회적 · 경제적 불평등을 확대하는 결과를 낳는다.

예를 들어, 고령층은 무인 키오스크 사용에 익숙하지 않아 간단한 주문이나 민원 처리가 어려울 수 있으며, 정보 검색, 공공서비스 이용, 금융 거래 등 디지털 기기 사용이 필수적인 환경에서도 많은 제약을 겪고 있다. 장애인의 경우, 터치스크린과 같은 기본적인 디지털 장비 자체에 접근하는 것조차 어려운 상황이 발생하기도 한다. 이처럼 디지털 기술에 익숙하지 않거나 접근이 어려운 정보 취약 계층은 기본적인 사회 서비스조차 제대로 이용하지 못하는 경우가 많으며, 기술 활용 능력의 부족은 일상생활 전반의 불편함을 가중시킨다. 이는 결국 새로운 기술에 대한 거부감과 사회적 고립으로 이어질 수 있다(Joo, 2018; Oh and Choi, 2021).

특히 고령층의 디지털 격차 문제는 더욱 심각하게 나타난다. 디지털 정보 접근성이 낮은 고령자는 무력감과 사회적 소외를 더 크게 느끼는 경향이 있다. 실제로 디지털 기기 활용 능력이 낮을수록 우울감을 더 많이 경험하는 현상이 보고된 바 있다(Park and Chung, 2019).

고령층이 디지털 기술을 사용하는 데 어려움을 겪는 주된 원인은 신체적 제약과 심리적 저항이 복합적으로 작용하기 때문이다. Chan and Chen (2011)의 연구에 따르면, 고령자는 노화로 인한 시력 감퇴, 청력 저하, 신체 반응 속도의 둔화 등 신체 기능 저하로 인해 디지털 기술을 학습하고 활용하는 데 어려움을 경험한다. 이와 함께 기억력 저하나 정보 처리 속도 저하도 학습 능력에 부정적인 영향을 미친다. 심리적인 측면에서도 장벽은 존재한다. 새로운 기술에 대한 불안감이나 실수에 대한 두려움은 학습 의지를 떨어뜨리고, 기술 자체를 회피하게 만드는 요인으로 작용한다. 아울러 주변에 디지털 기술을 능숙하게 사용하는 인물이 부족하거나, 기술이 자신의 삶에 어떻게 도움이 되는지 명확히 인식하지 못하는 경우에도 학습 동기는 약화된다. 또한 Kwon et al. (2010)은 기술 사용에 대한 두려움과 변화에 대한 소극적인 태도가 고령층의 디지털 기술 활용을 방해하는 핵심 요인이라고 강조하였다. 특히 절차가 복잡하거나 실수할 가능성이 높은 상황에서 고령자는 실패에 대한 불안으로 인해 기술 사용 자체를 시도하지 않으려는 경향이 나타난다. 이처럼 신체적, 심리적, 사회적 요인이 복합적으로 작용하면서 고령층의 디지털 기술 수용은 여전히 큰 도전에 직면해 있다.

그럼에도 불구하고, 현대 사회에서 고령층이 기본적인 권리를 누리고 삶의 질을 높이기 위해서는 디지털 기술의 활용이 필수적이다. 선행된 연구에 따르면, 디지털 역량이 높은 고령자는 그렇지 않은 고령자에 비해 더 높은 삶의 만족도와 행복감을 느끼며, 정보를 효과적으로 탐색하고 활용하는 능력은 자율성과 자신감을 높여 긍정적인 삶의 태도로 이어진다(Lee et al., 2015). 또한 디지털 기술은 고령층에게 새로운 기회를 제공하고, 사회적 고립을 줄이며, 전반적인 심리적 복지 향상에도 기여할 수 있다(Yoo and Son, 2012). 특히 최근 주목 받고 있는 생성형 AI와 같은 첨단 기술은 고령층의 정보 활용 능력을 획기적으로 향상시키고 삶의 질을 높일 수 있는 잠재력을 지닌 도구로 평가되고 있다(Chan et al., 2024).

2.2 Generative AI

생성형 인공지능(Generative AI)은 방대한 데이터를 기반으로 패턴과 규칙을 학습한 후, 이를 바탕으로 텍스트, 이미지, 음악, 영상 등 다양한 형태의 콘텐츠를 새롭게 생성하는 기술이다(Radford et al., 2018). 이 기술은 창의성이 중요한 예술, 디자인, 광고, 음악 분야뿐 아니라 법률, 금융, 의료와 같은 전문 영역에서도 전문가 수준의 결과물을 도출할 수 있는 도구로 주목 받고 있다(Kim, 2023). 이러한 특성은 학습자의 흥미와 몰입도를 높이며, 자기주도적 학습을 촉진하는 데 효과적으로 활용될 수 있다. 특히 교육 현장에서는 질의응답, 글쓰기 보조, 아이디어 발상 도구로 활용되며, 창의적 사고력과 표현력 향상에 기여한다(Byeon and Kwon, 2023). 최근에는 미디어와 엔터테인먼트 분야에서도 생성형 AI의 활용이 급속히 확대되고 있다. 예를 들어, 배우의 젊은 시절을 구현하거나 고인의 목소리를 재현하는 기술은 콘텐츠 제작의 시간과 비용을 줄이는 동시에, 기존에는 어려웠던 창작을 가능하게 만든다(Kwon and Kim, 2023). 이처럼 생성형 AI는 다양한 산업과 일상에 빠르게 확산되고 있으며, 그 응용 가능성을 넓히기 위한 연구도 활발히 이루어지고 있다.

하지만 이러한 발전이 항상 긍정적인 결과만을 가져오는 것은 아니다. 생성형 AI는 허위 정보 생성, 저작권 침해, 개인 정보의 무단 수집 및 재사용 등 다양한 윤리적 문제를 동반하고 있다(Dey, 2023). 특히 최근 주목받고 있는 딥페이크(Deepfake)나 딥보이스(Deepvoice) 기술은 현실과 가상의 경계를 흐리게 만들며, 신원 도용, 보이스피싱, 가짜 뉴스 등 범죄에 악용될 우려를 낳고 있다(Kim and Lee, 2022; Kim, 2024). 예를 들어, 딥페이크 기술은 특정 인물의 얼굴 표정과 움직임을 실제처럼 합성할 수 있고, 딥보이스는 자녀나 지인의 목소리를 흉내 내 가족을 속이는 데 사용되기도 한다(Moon, 2024). 이는 디지털 성범죄, 사칭 사기, 고도화된 보이스피싱 등으로 이어지며, 사회 전반에 큰 혼란을 초래하고 있다(Won, 2023). 이러한 디지털 범죄는 전 연령층을 대상으로 발생하지만, 특히 디지털 기술에 익숙하지 않은 고령층이 더욱 취약한 것으로 나타난다. 고령자는 신체적 · 인지적 기능의 저하로 인해 정보 판단력이나 상황 인식 능력이 떨어지고, 새로운 기술이나 낯선 상황에 대한 적응력이 낮아 위기 상황에 즉각적으로 대응하기 어렵다(Huh, 2004). 또한, 디지털 기기 사용 경험이 부족한 고령층은 생성형 AI와 같은 새로운 기술에 대한 접근 자체가 제한적일 뿐 아니라, 최신 사기 수법이나 신종 범죄 유형에 대한 정보도 접하기 어려워 이에 대한 대응력도 낮은 편이다(Jang, 2009; Shin, 2024).

실제로 생성형 AI의 세대별 이용률을 살펴보면, 20대는 33.7%, 30대는 28.2%인 반면, 60대는 4.8%, 70대 이상은 1.4%에 불과해 세대 간 격차가 뚜렷하게 나타난다(Ministry of Science and ICT and National Information Society Agency, 2024). 이는 고령층이 생성형 AI에 대한 이해와 활용 능력이 상대적으로 낮음을 보여준다. 이러한 맥락에서 고령층은 새로운 디지털 사기의 주요 표적이 되고 있으며, 앞선 연구들에 따르면 고령자가 생성형 AI와 같은 기술을 올바르게 이해하고 활용할 경우, 자율성과 삶의 만족도를 높이는데 실질적인 도움이 될 수 있다. 반면, 기술에 대한 낮은 이해도는 단순한 불편을 넘어 심각한 심리적 · 경제적 피해로 이어질 수 있다.

따라서 고령층의 생성형 AI에 대한 인식, 접근성, 활용 경험을 종합적으로 파악하고, 이들이 기술을 효과적으로 활용하는 동시에 위험 요소로부터 스스로를 보호할 수 있도록 지원하는 체계적인 방안이 요구된다. 이를 위해서는 일방적인 정보 전달 방식에서 벗어나, 고령층의 눈높이에 맞춘 맞춤형 서비스 디자인 전략이 필요하다.

이에 본 연구는 연구자가 수행한 선행연구(Ryu and Yim, 2025)의 후속으로, 당시 도출된 시사점을 바탕으로 고령층의 생성형 AI 활용에 대한 구체적인 요구와 경험을 면밀히 파악하고, 이에 기반한 전략적 방향성을 설정하기 위해 더블 다이아몬드 모델을 적용하고자 한다. 또한, 서비스 과정 전반을 구조화하고 이해관계자 간의 역할과 책임을 정의하기 위해 서비스 청사진(Service Blueprint)을 제시하고자 한다. 서비스 청사진은 고객 접점, 내부 운영 체계, 다양한 상호작용 요소를 시각적으로 정리함으로써, 전체 흐름을 한눈에 파악하고 잠재적인 문제를 사전에 식별하는 데 효과적인 도구로 기능한다. 또한 서비스 시나리오와 작동 과정을 보다 직관적으로 전달하고자 스토리보드(Storyboard)도 함께 제시하고자 한다. 스토리보드는 서비스에 대한 이용 흐름을 이미지 중심으로 구성하여 사용자 경험을 시각적으로 표현하고, 이를 통해 문제 인식 및 개선 방향 도출에 기여할 수 있다(Jang et al., 2023; Hong, 2021). 이처럼 서비스 디자인 기반 전략은 고령층이 생성형 AI 기술을 보다 쉽게 접근하고 능동적으로 활용할 수 있도록 지원하며, 실질적이고 지속 가능한 실천 기반을 마련하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

3.1 Participants

본 연구에서는 생성형 AI 경험 수준에 따라 고령자를 두 그룹으로 구분하였다. 첫 번째는 생성형 AI를 접해본 적이 없는 초기 고령자 그룹이고, 두 번째는 3개월 이상 관련 교육을 받은 중 · 장기 고령자 그룹이다. 또한, 고령자 특성을 반영한 생성형 AI 교육 프로그램을 제안하기 위해 이해관계자인 강사 그룹을 추가하여 총 세 개의 그룹이 참여하였다. 각 그룹의 세부 정보는 아래에 제시하였다.

3.1.1 Elderly with initial experience in generative AI (Group A)

그룹 A는 생성형 AI를 처음으로 경험하는 고령자들로 구성되어 있으며, 본 연구를 통해 약 2시간 동안 생성형 AI 교육을 받았다. 이 그룹은 읽고 쓰기 및 의사소통에 문제가 없으며, 스마트폰으로 문자와 카카오톡 메시지를 송수신할 수 있는 만 65세 이상의 고령자를 대상으로 모집하였다. 이에 따라, 남성 3명과 여성 10명, 총 13명(평균 연령 74.77세 ± 5.99)이 연구에 참여하였다.

3.1.2 Elderly with mid-to-long term experience in generative AI (Group B)

그룹 B는 생성형 AI 교육 수강을 통해 생성형 AI 서비스를 최소 3개월 이상 경험한 고령자들로 구성되어 있다. 이 그룹은 읽고 쓰기 및 의사소통에 문제가 없으며, 스마트폰으로 문자와 카카오톡 메시지를 송수신할 수 있고, 생성형 AI를 최소 3개월 이상 사용한 만 65세 이상의 고령자를 대상으로 모집하였다. 이에 따라, 남성 12명(평균 연령 74.42세 ± 4.80)이 연구에 참여하였으며, 이들의 생성형 AI 서비스 평균 사용 기간은 약 10.75개월(±6.99개월)이다. 그룹 A와 B의 정보는 아래 Table 1과 같다.

|

Category |

Response option |

Group A n (%) |

Group B n (%) |

|

Gender |

Man |

3 (23.1%) |

12 (100%) |

|

Woman |

10 (76.9%) |

0 (0%) |

|

|

Age |

65-74 years |

5 (38.5%) |

6 (50%) |

|

75-84 years |

7 (53.8%) |

6 (50%) |

|

|

85 years and older |

1 (7.7%) |

0 (0%) |

|

|

Education |

College or higher |

5 (38.5%) |

12 (100%) |

|

High school graduate |

5 (38.5%) |

0 (0%) |

|

|

Middle school graduate |

1 (7.7%) |

0 (0%) |

|

|

Elementary school graduate |

2 (15.4%) |

0 (0%) |

|

|

No formal education |

0 (0%) |

0 (0%) |

|

|

Occupation before retirement |

Housewife |

2 (15.4%) |

0 (0%) |

|

Self-employed |

5 (38.5%) |

0 (0%) |

|

|

Agriculture/Livestock |

0 (0%) |

0 (0%) |

|

|

Office worker |

4 (30.8%) |

10 (83.3%) |

|

|

Professional |

0 (0%) |

1 (8.3%) |

|

|

Others |

2 (15.4%) |

1 (8.3%) |

|

|

Monthly average income |

Less than 100 |

7 (53.8%) |

2 (16.7%) |

|

100-200 |

3 (23.1%) |

1 (8.3%) |

|

|

200-300 |

1 (7.7%) |

4 (33.3%) |

|

|

300-400 |

0 (0%) |

4 (33.3%) |

|

|

More than 400 |

2 (15.4%) |

1 (8.3%) |

3.1.3 Generative AI instructor (Group C)

그룹 C는 연구 진행 시점에서 고령층을 대상으로 생성형 AI 교육을 진행하고 있는 전문 강사들로 구성되어 있다. 이 그룹에는 총 4명의 여성 강사들이 참여하였으며, 이들의 평균 연령은 44.25세(±5.07)이다. 또한, 강사들의 생성형 AI를 포함한 디지털 교육 관련 강의 경력의 평균은 약 4.5년(±1.12년)이다. 그룹 C에 대한 상세 정보는 아래 Table 2와 같다.

|

No. |

Gender |

Age |

Current occupation |

Experience |

|

1 |

Woman |

51 |

ChatGPT instructor,

Generative AI instructor |

- Smartphone education : 3 years - Generative AI education : 1 year |

|

2 |

Woman |

47 |

ChatGPT instructor,

Generative AI instructor |

- Smartphone education : 2 years |

|

3 |

Woman |

38 |

Digital education

instructor |

- Smartphone education : 5

years |

|

4 |

Woman |

41 |

Generative

AI specialist instructor |

- Smartphone education : 4

years - Generative AI education : 3

years |

3.2 Measurement

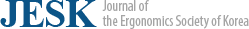

본 연구에서는 그룹 A를 대상으로 교육 전 사전 인터뷰 질문지를 통해 인식을 확인하고, 생성형 AI 퀴즈로 점수를 측정하였다. 교육 과정에서는 활동지를 통해 학습 경험을 기록하였으며, 교육 후에는 사후 인터뷰 질문지를 활용해 인식 변화를 파악하였다. 이어서 그룹 B를 대상으로는 그룹 A와의 비교를 위해 동일한 질문지와 생성형 AI 퀴즈 도구를 사용하여 인식을 조사하였다. 그룹 C인 강사 집단의 경우, 생성형 AI 교육 프로그램을 제안하기 위한 효과적인 전략을 탐색하고자 인터뷰지를 연구 도구로 활용하였다. 최종적으로, 서비스 청사진 평가지와 스토리보드 평가지를 활용해 최종 평가를 진행하였다. 각 단계별 연구 도구의 흐름은 Figure 1에, 단계별 도구와 목적은 Table 3에 제시하였다.

|

No. |

Research |

Measurement |

Purpose of use |

Reference |

|

1 |

1st Phase (Group A) |

Pre-questionnaire |

Used to assess participants' perceptions

of generative |

Bae and Kang (2024), |

|

2 |

AI image |

Used to evaluate the extent to which participants |

- |

|

|

3 |

Educational |

Used as a tool to document participants' experiences |

- |

|

|

4 |

Post-questionnaire |

Used to assess changes in participants' perceptions

and intentions regarding generative AI, as well as |

Cho (2024), |

|

|

5 |

2nd Phase (Group B) |

Questionnaire |

Used to understand participants' motivation

for engaging in the learning sessions, the difficulties |

- |

|

6 |

AI image |

Used to evaluate participants' ability to

determine |

- |

|

|

7 |

3rd Phase (Group C) |

Questionnaire |

Used to understand the preparation and content design process for

AI education targeting the |

Ahn et al. (2024) |

|

8 |

Final |

Service blueprint (Group C) |

Used to evaluate the practical usability, effectiveness, and

differentiation of the generative AI education |

Jang and Kim (2024) |

|

9 |

Storyboard |

Used to examine whether the educational content |

Jung and Park (2022) |

3.3 Experimental procedure

본 연구에서는 초기 경험 고령자 그룹을 대상으로 한 1차 연구와 중 · 장기 경험 고령자 그룹을 대상으로 한 2차 연구를 통해 이들의 인식 및 인식 변화를 파악하였다. 이어서 생성형 AI 강사를 대상으로 한 3차 연구를 통해 주요 제언을 도출하였다. 이후, 세 차례 연구에서 수집한 정량 · 정성 데이터를 기반으로 주요 문제를 정의하고, 고령자 그룹을 네 가지 유형으로 분류하여 그룹별 페르소나를 작성하였다. 또한 교육 참여를 제고하기 위해 국가 정책 및 운영 현황에 대한 조사를 진행하고, 이를 토대로 교육 및 서비스 디자인 전략을 제시하였다. 최종적으로, 도출된 전략의 효과성과 실현 가능성을 검증하기 위해 서비스 청사진과 스토리보드를 제작하여 평가하는 과정을 거쳤다. 본 연구의 절차는 Figure 2에 제시하였다.

3.4 Data analysis methods

본 연구에서는 총 두 단계에 걸쳐 데이터를 분석하였다.

1) 정량적 데이터 분석(그룹 A와 B)

이 단계에서는 두 가지 방식으로 데이터를 분석하였다. 먼저, 초기 경험 고령자 그룹(그룹 A)의 교육 전후 변화를 비교하기 위해 정규성 검정을 실시하였다. 정규 분포를 따르는 경우 대응표본 t-검정을, 그렇지 않은 경우에는 Wilcoxon 부호순위 검정을 통해 통계적 유의성을 확인하였다. 또한, 초기 경험 고령자 그룹(그룹 A)과 중 · 장기 경험 고령자 그룹(그룹 B) 간의 경험 기간 차이를 분석할 때는 정규성 여부에 따라 독립표본 t-검정 또는 Mann-Whitney U 검정을 적용하였다. 모든 정량적 분석은 SPSS 통계 프로그램 버전 29.0을 사용하여 진행하였다.

2) 정성적 데이터 분석(그룹 A, B, C)

이 단계에서는 초기 경험 고령자 그룹(그룹 A), 중 · 장기 경험 고령자 그룹(그룹 B), 그리고 생성형 AI 강사 그룹(그룹 C)에서 수집한 인터뷰 발화 데이터를 분석하였다. 모든 데이터는 Braun과 Clarke (2006)의 주제 분석 절차에 따라 전사화한 후, 초기 코드를 생성하고, 유사한 코드를 묶어 카테고리를 구성하여 주요 주제를 도출하는 방식으로 진행하였다.

4.1 Quantitative data analysis

정량적 데이터 분석은 총 5개 항목에 대해 이루어졌다. 분석 항목은 고령자의 생성형 AI에 대한 인식과 태도, 생성형 AI 서비스 활용 의향, 음성 및 영상 진위 판별에 대한 인식, 음성 및 영상 조작 가능성에 대한 인식, 그리고 AI 이미지 진위 판별 퀴즈이다. 이러한 항목들을 바탕으로, 생성형 AI 경험 유무에 따른 차이를 살펴보기 위해 선행 연구에서는 그룹 A의 교육 전후를 비교 분석하였으며, 본 논문에서는 경험 기간에 따른 차이를 파악하기 위해 그룹 A와 그룹 B간의 비교 분석을 중점적으로 다루었다.

4.1.1 Perceptions and attitude of the elderly toward generative AI

생성형 AI에 대한 인식 평균 점수는 초기 경험 고령자 그룹이 약 4.18점, 중 · 장기 경험 고령자 그룹이 약 3.92점으로 소폭 감소하였다(Table 4). 일부 중 · 장기 경험 고령자의 인터뷰에 따르면, 장기간 교육을 통해 생성형 AI가 자신의 일상에 크게 유용하지 않다고 느끼면서 인식이 다소 낮아진 것으로 보인다. 하지만, 두 그룹 간의 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다.

|

Variable |

Group A (Initial) |

Group B (Mid-to-Long term) |

U |

p |

|

Perceptions and attitude of the |

4.18 (±0.75) |

3.92 (±0.51) |

80.5 |

.323 |

|

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 |

||||

4.1.2 Intention to use generative AI services

생성형 AI 서비스 활용 의향에 대한 평균 점수는 초기 경험 고령자 그룹이 약 4.64점, 중 · 장기 경험 고령자 그룹이 약 3.92점으로 나타났으며, 이는 통계적으로 유의미한 감소였다(Table 5). 이러한 결과는 앞선 인식 항목과 마찬가지로, 장기적인 교육 과정에서 기술 및 서비스 중심의 체험형 학습이 일부 고령자에게는 자신의 삶과 실질적으로 맞지 않는다고 느껴졌고, 이로 인해 일상 속 활용 가능성을 발견하지 못한 데에서 비롯된 것으로 보인다. 결과적으로 교육에 대한 동기 저하되는 부정적인 영향도 함께 나타났음을 확인할 수 있다.

|

Variable |

Group A (Initial) |

Group B (Mid-to-Long term) |

U |

p |

|

Intention

to use |

4.64 (±0.50) |

3.92 (±0.79) |

99.5 |

.028* |

|

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 |

||||

4.1.3 Perception of voice and video authenticity among the elderly

인터넷상 음성 및 콘텐츠의 진위 판별에 대한 인식 수준은 초기 경험 고령자 그룹이 평균 2.27점, 중 · 장기 경험 그룹이 평균 2.58점으로 소폭 높게 나타났으나, 이 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다. 통화 및 영상 통화 환경에서도 초기 경험 그룹은 평균 2.55점, 중 · 장기 경험 그룹은 평균 2.67점으로 다소 높은 경향을 보였지만, 이 역시 통계적으로 유의미한 차이는 없었다(Table 6).

|

Variable |

Group A (Initial) |

Group B (Mid-to-Long term) |

W/t |

p |

|

Perception of the authenticity of voice and |

2.27 (±0.90) |

2.58 (±1.08) |

54.0 |

.441 |

|

Perception of the authenticity of voice and |

2.55 (±0.93) |

2.67 (±0.89) |

-0.318(t) |

.753 |

|

*p<.05, **p<.01,

***p<.001 |

||||

4.1.4 Perception of the possibility of voice and video manipulation among the elderly

인터넷상 음성 및 영상 콘텐츠에 대한 조작 가능성 인식은 초기 경험 고령자 그룹이 평균 4.09점, 중 · 장기 경험 그룹이 평균 4.50점으로 다소 높게 나타났으나, 그 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다. 통화 및 영상 통화 환경에 대한 조작 가능성 인식은 초기 경험 그룹이 평균 4.18점, 중 · 장기 경험 그룹이 평균 4.17점으로 거의 동일한 수준을 보였다(Table 7).

|

Variable |

Group A (Initial) |

Group B (Mid-to-Long term) |

W |

p |

|

Perception of the possibility of voice and |

4.09 (±0.70) |

4.50 (±0.67) |

44.5 |

.157 |

|

Perception of the possibility of voice and |

4.18 (±0.87) |

4.17 (±0.94) |

65.5 |

1 |

|

*p<.05, **p<.01,

***p<.001 |

||||

4.1.5 AI image authenticity quiz

AI 이미지 진위 판별 퀴즈 결과는 초기 경험 고령자 그룹이 평균 7.09점, 중 · 장기 경험 그룹은 평균 7.17점으로 소폭 상승하는 추세를 보였으나, 이 차이는 통계적으로 유의미하지 않았다(Table 8). 이는 단순한 생성형 AI 경험만으로는 이미지 진위 판별 능력 향상으로 이어지기 어렵다는 점을 시사하며, 실제 구별 능력을 높이기 위해서는 직접적인 교육이 필요함을 보여준다.

|

Variable |

Group A (Initial) |

Group B (Mid-to-Long term) |

t |

p |

|

AI quiz accuracy rate |

7.09 (±2.02) |

7.17 (±1.11) |

-0.11 |

.914 |

|

*p<.05, **p<.01,

***p<.001 |

||||

4.2 Qualitative data analysis

정성적 데이터 분석을 통해 초기 경험 고령자 그룹의 사전 · 사후 인터뷰, 중 · 장기 경험 고령자 그룹 인터뷰, 생성형 AI 강사 인터뷰에서 주제 분석을 통해 주요 주제와 하위 주제를 도출하였다.

4.2.1 Elderly group with initial experience (Pre - No experience)

초기 경험 고령자 그룹의 사전 인터뷰에 대한 정성적 데이터 분석 결과는 다음과 같다.

이들은 생성형 AI를 접하기 전, AI가 인간의 능력을 초월하거나 일자리를 위협할 수 있다는 우려로 인해 전반적으로 부정적인 인식을 가지고 있었다. 또한, 생성형 AI의 사용법을 잘 몰라 아예 시도조차 하지 않았고, 실수나 고장에 대한 두려움 때문에 실제 사용으로 이어지지 않는 경우가 많았다. 피싱에 대해서는 과거에 직접적인 피해를 입은 적은 없지만, 시도를 당한 경험은 여러 차례 있었으며, 대부분 스스로 충분히 피할 수 있다고 자신하는 모습을 보였다. 특히 자녀와의 통화나 영상 통화에서는 친밀감을 바탕으로 진위를 쉽게 구분할 수 있다고 생각하는 경향이 나타났다(Figure 3).

4.2.2 Elderly group with initial experience (Post - With experience)

초기 경험 고령자 그룹의 사후 인터뷰에 대한 정성적 데이터 분석 결과는 다음과 같다. 이들은 짧은 생성형 AI 교육을 통해 생성형 AI에 대한 관심과 사용에 대한 자신감을 얻게 되었으며, 생성형 AI가 일상생활에 도움이 될 수 있다는 긍정적인 인식으로 전환되는 계기를 마련했다. 동시에, 생성형 AI 기술을 활용할 경우 디지털 환경 속 정보의 진위를 판단하기 어려워지고, 콘텐츠가 쉽게 조작될 수 있다는 점을 인식하게 되면서 기술의 위험성에 대한 경각심도 함께 형성되었다(Figure 4).

4.2.3 Elderly group mid-to-long term experience

중 · 장기 경험 고령자 그룹의 인터뷰에 대한 정성적 데이터 분석 결과는 다음과 같다. 이들 중 대부분은 새로운 지식을 배우거나 호기심을 충족하기 위해 교육에 참여했다. 하지만, 교육 내용이 실생활에 큰 도움이 되지 않는다고 느끼며 일상과 밀접한 실용적인 콘텐츠를 원하는 경향을 보였다. 한편, 일부는 생성형 AI의 도움을 받아 가족의 추억이 담긴 영상을 편집하거나 자신의 일생을 기록하는 등 개인적인 활용에 대한 기대를 나타내기도 했으며, 구체적인 요구사항을 직접 제시한 사례도 있었다(Figure 5).

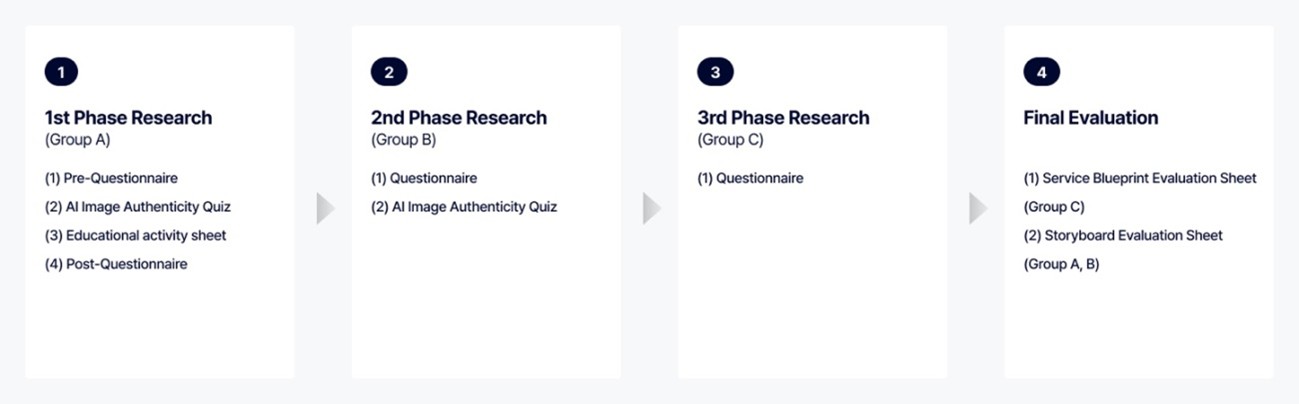

4.2.4 Generative AI instructor (Group C)

생성형 AI 강사 그룹의 인터뷰에 대한 정성적 데이터 분석 결과는 다음과 같다. 생성형 AI 강사들은 고령층에게는 이들의 수준에 맞는 맞춤형 교육이 필수적이며, 작더라도 눈에 보이는 시각적 결과물이 동기 부여에 효과적이라고 강조했다. 또한 일상과 밀접하게 연관된 실용적인 콘텐츠로 구성하고, 반복적인 성취 경험을 통해 자신감을 키우는 것이 중요하다고 제언하였다(Figure 6).

4.3 Definition of key insights

세 차례에 걸친 연구에서 수집된 정량적 및 정성적 데이터를 분석한 결과, 아래와 같은 시사점을 도출하였다.

첫째, 고령 학습자 세분화와 맞춤형 전략의 필요성

고령 학습자들은 디지털 교육에 참여하게 된 동기와 학습 목표가 매우 다양하며, 디지털 역량 수준 또한 큰 차이를 보인다. 따라서 효과적인 교육을 위해서는 고령 학습자를 세분화하고, 각 세그먼트의 특성과 요구에 맞춘 교육 콘텐츠 및 운영 · 지원 전략이 필요하다.

둘째, 실생활 밀착형 실용 콘텐츠 개발

고령층이 교육 이후에도 생성형 AI를 지속적으로 활용하려면, 일상에서 바로 사용할 수 있는 실용적인 콘텐츠가 필수적이다. 또한 학습 동기를 유지하기 위해 고령자의 관심사와 필요를 반영한 콘텐츠 구성과 제도적 지원이 함께 이루어져야 한다.

셋째, 교육 전 · 중 · 후를 아우르는 통합 운영 전략 마련

교육 콘텐츠뿐 아니라 신청 단계부터 수료 이후까지 전 과정을 포괄하는 통합적 운영 전략이 필요하다. 이를 통해 교육의 연속성과 실질적 효과를 높이고, 고령층의 지속적인 학습 참여를 유도할 수 있다.

이러한 시사점을 바탕으로, 고령층을 세분화하고 그들의 특성과 요구를 반영한 전략을 마련함으로써, 교육 콘텐츠는 물론 교육의 전 · 중 · 후 전 과정을 아우르는 통합적인 운영 방안을 마련할 필요가 있다.

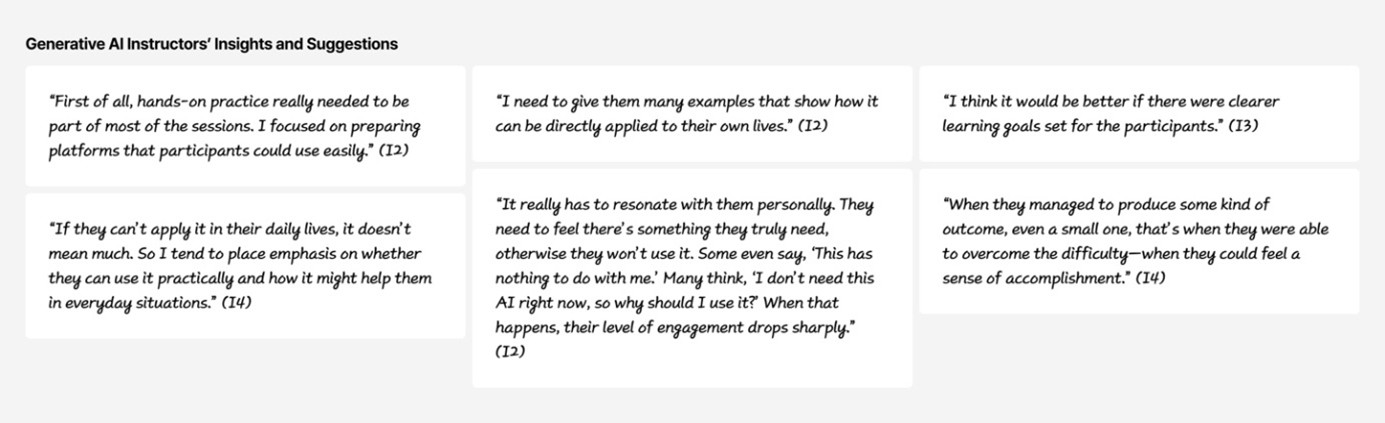

4.4 User segmentation

본 연구는 고령층을 세분화하여 맞춤형 교육 전략을 제시함으로써 보다 효과적인 교육 방안을 마련하고자 하였다. 이를 위해 기술수용모형(Technology Acceptance Model, TAM)을 활용하였다. TAM은 사용자가 새로운 기술의 유용성과 용이성을 어떻게 인식하는지가 태도, 사용 의향, 그리고 실제 사용으로 이어지는 과정을 설명하는 대표적 이론이다(Davis, 1989). 본 연구에서는 이를 고령층의 생성형 AI 수용 특성을 설명하는 이론적 틀로 확장하여 적용하였다. 구체적으로, 생성형 AI에 대한 인식, 태도, 활용 의향 및 활용 의지를 반영한 '기술 수용 수준'과 생성형 AI 서비스의 사용 기간, 사용 빈도, 실제 활용 경험을 반영한 '기술 경험 수준'이라는 두 축으로 재구성하였다. 이 두 차원의 교차를 통해 연구에 참여한 고령자 25명을 네 가지 사용자 유형으로 분류하였다(Figure 7).

4.5 Persona

유형별 특성을 구체화하고 문제 해결을 위한 기반을 마련하기 위해, 앞서 분류한 네 가지 사용자 유형을 바탕으로 각 유형별 특징, 행동 패턴, 인구통계학적 정보, 교육 참여 동기, 주요 페인 포인트와 요구사항, 교육 전 · 중 · 후의 간단한 사용자 여정 지도를 포함한 총 4개의 페르소나를 작성하였다(Figure 8).

4.6 Strategies for customized education and service design

본 연구에서는 세 차례에 걸친 인터뷰 기반의 사용자 연구 외에도, 고령층의 디지털 교육 참여를 촉진하고 동기를 부여하기 위한 교육 운영 및 정책 현황, 그리고 관련 프로그램에 대한 조사를 병행하였다. 이를 바탕으로 모든 연구 결과를 종합하여 다음과 같은 전략을 제안하였다. 먼저, 고령층의 특성을 반영한 공통 교육 전략과 정책 기반 고령층 교육 전략을 아래 Table 9에 정리하였다.

|

No. |

Common strategies |

|

1 |

A customized curriculum tailored to the learner's

skill level is necessary. |

|

2 |

The educational design should allow for repeated learning of key content. |

|

3 |

The program should be structured as a hands-on, participatory learning experience. |

|

4 |

Activities that produce visual

outcomes should be included to enhance learners' sense of

achievement. |

|

5 |

The curriculum should incorporate voice-based features to encourage active use. |

|

6 |

Printed handouts should be provided, designed with large fonts and image-centered

layouts. |

|

7 |

To boost learning motivation, a certification system should be introduced, with pathways for

learners to |

|

8 |

AI-related contests targeting the elderly should be organized to increase engagement. |

|

9 |

The number of assistant

instructors should be expanded to strengthen educational support. |

|

10 |

A priority enrollment

system should be implemented for high-performing

learners. |

|

11 |

Opportunities for the elderly to experience AI free of charge

should be expanded through partnerships |

이어, 고령층을 네 가지 사용자 세그먼트로 구분하여 각 그룹별로 맞춤형 교육 전략을 매핑한 매트릭스를 아래 Table 10에 제시하였다.

|

No. |

Group-based strategies |

Pioneer |

Explorer |

Beginner |

Observer |

|

1 |

Clearly explain the purpose and necessity of

the education. |

X |

X |

O |

O |

|

2 |

Work to improve negative

perceptions of AI by presenting |

X |

X |

O |

X |

|

3 |

Use easy-to-access and user-friendly tools in the program. |

X |

X |

O |

X |

|

4 |

Focus on real-life examples that are closely connected to |

X |

O |

O |

X |

|

5 |

Center the education around

practical features that help solve |

X |

O |

O |

X |

|

6 |

Actively teach how to use

image-based (camera/search) |

X |

O |

△ |

O |

|

7 |

Include activities that allow

participants to share results or |

X |

O |

△ |

O |

|

8 |

Provide opportunities to express imagination and creativity |

X |

O |

△ |

O |

|

9 |

Offer goal-oriented programs that lead participants toward |

O |

△ |

X |

O |

|

10 |

Include project-based, hands-on activities that encourage |

O |

X |

X |

△ |

|

11 |

Incorporate content that supports personal development |

O |

X |

X |

O |

|

12 |

Provide clear explanations to help

participants understand |

O |

X |

X |

X |

|

13 |

Teach how to write effective prompts to communicate |

O |

X |

X |

X |

4.7 Service blueprint & storyboard

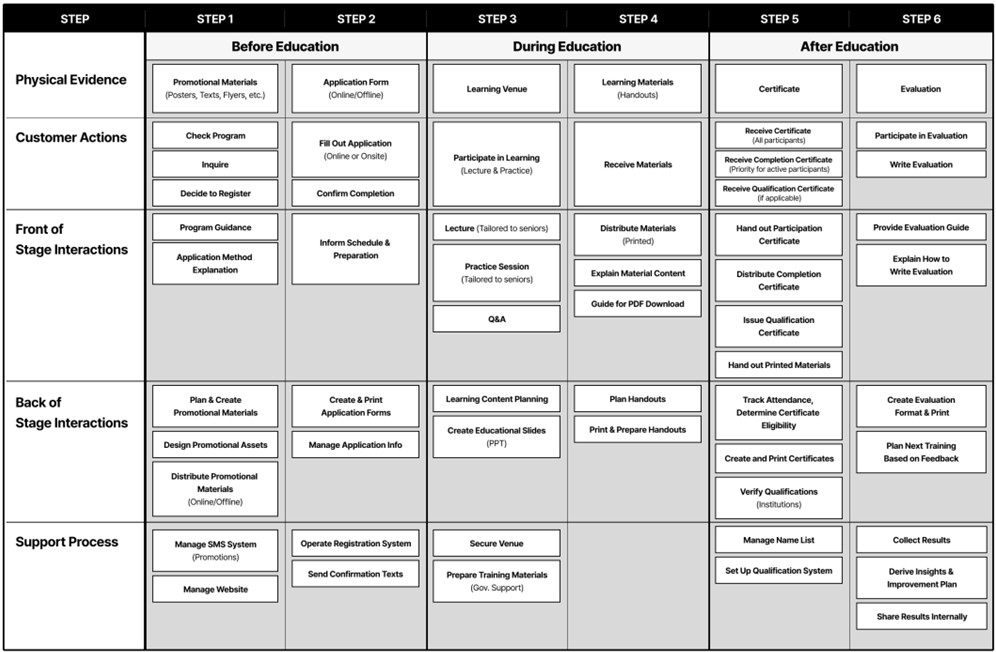

최종적으로, 앞서 제시한 전략을 단계별 흐름에 따라 정리하고, 교육 서비스 내 이해관계자 간의 접점을 효과적으로 시각화하기 위해 서비스 청사진을 제작하였다. 해당 청사진은 총 6단계로 구성되어 있으며, Figure 9에 제시하였다.

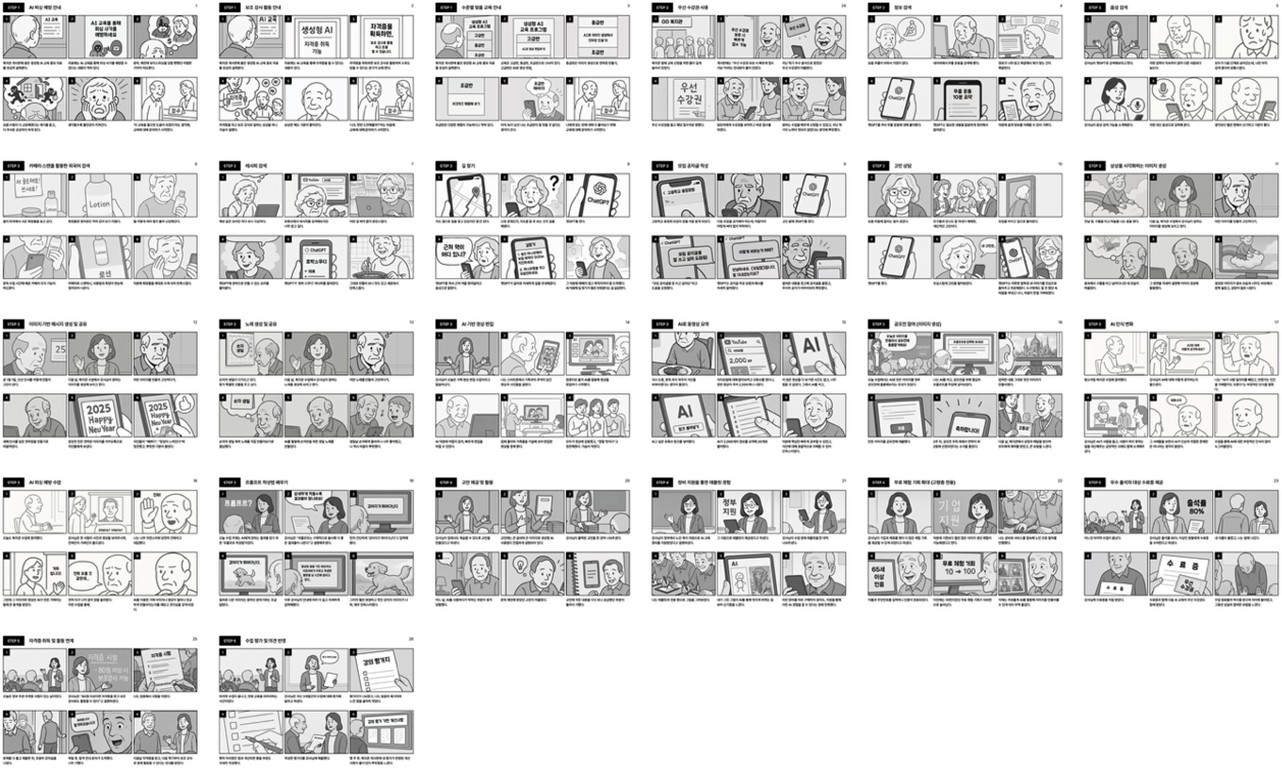

추가로, 서비스 청사진의 내용을 동일하게 매핑하여 고령층이 보다 쉽게 이해하고 평가할 수 있도록 만화 형식의 총 26장으로 구성된 스토리보드를 제작하였다. 스토리보드 이미지는 Open AI의 다중모달 모델인 GPT-4o와 통합 이미지 생성 모델인 gpt-image-1을 활용하여 생성하였으며, Figure 10에 제시하였다.

4.8 User evaluation

최종 산출물인 서비스 청사진과 스토리보드에 대한 평가는 각각 생성형 AI 강사와 고령층을 대상으로 진행하였다.

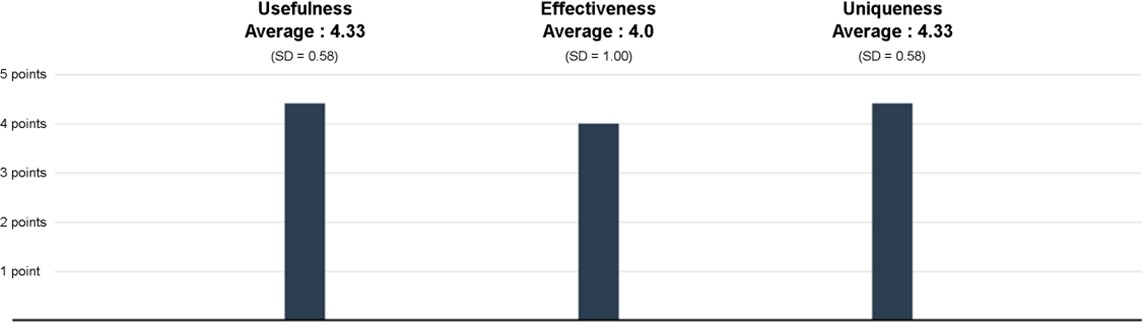

4.8.1 Service blueprint evaluation

서비스 청사진 평가는 2025년 5월 21일부터 23일까지 생성형 AI 강사 3인을 대상으로 온라인을 통해 실시되었으며, 정량적 평가와 정성적 인터뷰를 병행하여 진행하였다. 평가 항목은 총 세 가지로, 실제 교육 현장에서의 적용 가능성을 묻는 '유용성', 학습 효과를 유발할 수 있는지에 대한 '효과성', 기존 교육과의 차별성을 평가하는 '차별성'으로 구성하였다.

평가 결과, 유용성 항목의 평균 점수는 4.33점(±0.58)으로, 서비스 청사진이 교육 기획 및 준비 단계에서 실질적인 도움을 줄 수 있도록 효과적으로 설계되었다는 긍정적인 평가를 받았다. 다만, 한 강사는 우수 학습자에게 제공되는 '우선 수강권' 제도가 학습 동기를 높이는 데 효과적일 수 있지만, 지속적으로 참여하는 학습자와 그렇지 못한 학습자 간의 격차를 심화시킬 수 있다는 점을 지적하며, 참여 기회를 놓친 학습자들에게도 순환적으로 참여할 수 있는 기회를 제공하는 방안을 설계에 반영할 필요가 있다는 의견을 제시하였다.

효과성 항목은 평균 4.0점(±1.00)으로, 제안된 청사진이 고령층의 생성형 AI 학습에 전반적으로 효과적일 것이라는 평가를 받았다. 특히 하나의 서비스를 중심으로 다양한 실습 미션을 구성한 방식은 고령층의 디지털 역량과 자신감을 동시에 향상시킬 수 있는 유의미한 접근으로 평가되었다. 한 강사는 고령층이 서로 협업하여 결과물을 만들어내는 프로젝트형 활동(예: 함께 시집을 제작하는 활동 등)이 실제 교육 현장에서 높은 학습 만족도와 몰입도를 유도하는 데 효과적이었다는 경험을 공유하며, 이러한 방식이 매우 유용하다는 의견을 제시하였다.

차별성 항목은 평균 4.33점(±0.58)으로, 제안된 청사진이 기존의 기술 중심, 일방형 교육과는 달리 철저한 사전 분석을 기반으로 고령층의 특성과 요구를 충실히 반영하여 설계되었다는 점에서 높은 차별성을 갖는 것으로 평가되었다. 또한, 다양한 교육 콘텐츠 뿐 아니라 교육 이후의 후속 활용 방안까지 구체적으로 포함하고 있어 실질적인 확장 가능성 측면에서도 긍정적인 평가를 받았다. 이와 더불어, 생성형 AI를 포함한 고령층 대상 디지털 교육이 오랜 기간 동안 변화 없이 정체되어 있었고, 관련 연구 역시 부족했던 점을 고려할 때, 본 연구는 시의적절하며 의미 있는 시도로 평가하였다(Figure 11).

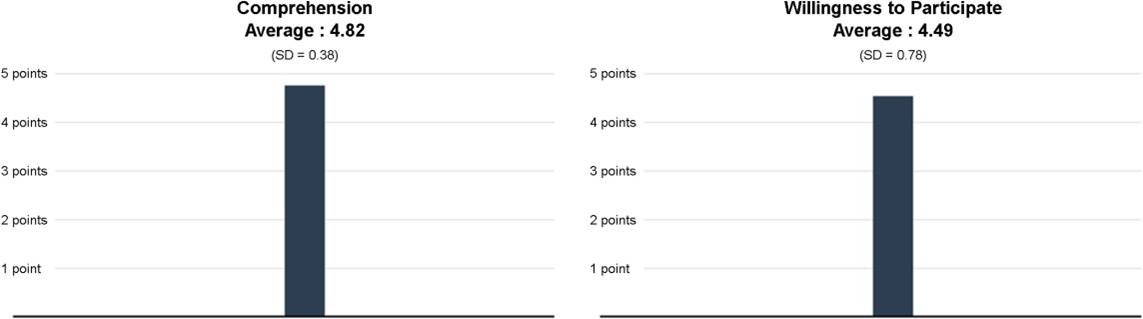

4.8.2 Storyboard evaluation

스토리보드 평가는 2025년 5월 15일부터 20일까지 세그먼트 별로 1~2명씩 총 6명의 고령층을 대상으로 대면 방식으로 진행되었으며, 정량적 평가와 정성적 인터뷰를 병행하였다. 평가 항목은 총 두 가지로, 스토리보드를 이해할 수 있는 정도를 묻는 '이해도'와 각 스토리보드에 참여하고 싶은 의향을 묻는 '참여 의향'으로 구성하였으며, 총 26장의 스토리보드에 대해 각각 평가가 이루어졌다.

평가 결과, 이해도 항목의 평균 점수는 4.82점(±0.38)으로 매우 높은 수준을 보였다. 이는 이미지 중심의 스토리보드가 고령층이 내용을 직관적으로 이해하고 평가하는 데 효과적인 방식임을 시사한다.

참여 의향 항목의 평균 점수는 4.49점(±0.78)으로 역시 높은 편이었으며, 이는 본 연구에서 제안한 스토리보드 콘텐츠가 고령층의 흥미를 유발하고, 실제 참여 의지를 높이는 데 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여준다(Figure 12).

또한, 본 연구에서는 세그먼트별 전략과 실제 평가 결과 간의 일치 여부를 확인하기 위해, 각 세그먼트의 평가 점수를 비교 분석하였다. 비록 세그먼트별 표본 수는 적었지만, 일정한 경향성을 확인할 수 있었다.

우선, 선구자 그룹과 관망자 그룹은 이미 익숙하게 활용하고 있는 콘텐츠에 대해서는 참여 의향이 낮은 반면, 도전 의식을 자극하는 콘텐츠에는 높은 참여 의향과 적극적인 태도를 보였다. 반면, 탐구자 그룹과 초보자 그룹은 대부분의 콘텐츠에 대해 전반적으로 긍정적인 관심을 보였지만, 난이도가 높다고 느껴지는 활동에는 "내가 과연 할 수 있을까?"라는 반응과 함께 다소 소극적인 태도와 낮은 참여 의향을 나타냈다.

이러한 결과는 고령층을 세분화했을 때, 각 세그먼트 별로 참여 의향과 선호하는 콘텐츠 유형이 다르게 나타난다는 것을 보여준다. 이는 고령층을 세분화하여 각 그룹에 맞춘 맞춤형 교육 설계를 통해 더 큰 효과를 기대할 수 있음을 간접적으로 시사한다.

본 연구에 앞서 진행된 1차 선행 연구에서는 생성형 AI를 처음 경험하는 고령자 그룹(그룹 A)을 대상으로 짧은 교육을 실시한 결과, 생성형 AI에 대한 인식이 개선되고 서비스 활용 의향도 높아지는 효과를 확인했다. 또한, 음성 및 영상 콘텐츠의 진위 판별 여부와 조작 가능성에 대한 인식에도 변화가 생기며, 디지털 환경에 대한 경각심이 향상되었음을 확인할 수 있었다. 이는 생성형 AI 교육이 기술 이해도와 활용 의지를 높이고, 디지털 위협에 대한 인식을 제고하는 데 효과적임으로 보여준다.

이어진 본 연구의 2차 연구는 중 · 장기적으로 생성형 AI를 경험한 고령자 그룹을 대상으로 진행하였다. 이들 중 일부는 생성형 AI를 실생활에서 유용하게 활용하고 있었지만, 다른 일부는 기술 및 서비스 중심의 교육이 자신에게 맞지 않다고 느꼈으며, 일상생활과의 연결성이 부족하다고 인식해 생성형 AI에 대한 긍정적 인식과 활용 의향이 낮아지는 경향을 보였다(Figure 13). 이는 고령층의 특성과 요구에 맞춘 맞춤형 교육, 실생활과 밀접한 콘텐츠 제공, 그리고 지속적인 동기 부여 전략이 필요성을 시사한다.

이에 따라 본 연구에서는 이러한 문제를 개선하기 위해 주요 문제를 분석 · 정의한 뒤, 고령층의 생성형 AI 경험과 수용 수준에 따라 네 가지 유형으로 세분화하였다. 이를 바탕으로 각 유형에 적합한 개별 전략과 공통 전략을 제시하였고, 교육의 전 · 중 · 후 과정을 아우르는 6단계의 서비스 청사진과 시나리오 기반의 26개 스토리보드를 제작하였다. 이후, 생성형 AI 강사와 고령층을 대상으로 평가를 진행하였다.

평가 결과, 서비스 청사진은 생성형 AI 강사들로부터 유용성, 효과성, 차별성 측면에서 전반적으로 긍정적인 평가를 받았으며, 특히 교육 전후의 상황을 모두 고려했다는 점에서 높은 차별성을 지닌다는 의견이 많았다. 다만, 일부 강사는 고령 학습자 간 학습 격차를 해소하기 위한 구조적 보완이 더 필요하다는 점을 제언하였다. 한편, 스토리보드는 고령 학습자들로부터 높은 이해도와 참여 의향을 이끌어냈다. 이는 이미지 중심의 6컷 구성 방식이 고령층 대상 평가 도구로 효과적임을 확인할 수 있었다. 또한, 스토리보드를 통해 제안된 교육 콘텐츠는 고령층의 높은 참여 의향을 이끌어내며, 학습 동기를 효과적으로 고취할 수 있는 콘텐츠임을 확인할 수 있었다.

그러나 본 연구의 분석 과정과 방법론적 측면에서는 몇 가지 고려할 점이 있다. 첫째, 본 연구는 고령층을 직접 대면하여 인터뷰 방식으로 인식을 조사한 소규모 표본 연구이다. 기존 디지털 경험 인식 연구들이 주로 대규모 정량적 설문을 기반으로 한 것과 달리, 본 연구는 제한된 규모의 연구라는 점에서 제약이 따른다. 이는 연구 주제가 된 생성형 AI가 보급된 지 5년이 채 되지 않은 신기술이라는 점, 그리고 상대적으로 설문 응답에 제약이 있는 고령층을 대상으로 연구를 수행했다는 점에서 일정 부분 불가피한 측면이 있었다. 그럼에도 불구하고 소규모 정성 연구에서는 참여자의 발화가 과장되거나 연구자의 해석이 개입될 가능성이 존재하며, 이에 따른 해석상의 한계를 완전히 배제하기는 어렵다. 본 연구에서는 이러한 문제를 최소화하기 위해 모든 발화를 직접 전사하고 주제 분석 방식으로 체계적으로 처리했으나, 소규모 표본의 특성에서 기인하는 한계를 근본적으로 극복하기는 어렵다.

둘째, 본 연구는 생성형 AI에 대한 경험 수준만을 기준으로 집단을 구분하였다. 이는 기존 연구들이 연령, 학력, 경제 수준, 지역적 배경, 국가별 문화적 차이 등 다양한 사회 · 문화적 요인을 반영하여 다층적으로 접근한 것과 비교할 때 한계가 있다. 다만 생성형 AI를 직접 경험한 고령자의 수가 매우 제한적이었기 때문에, 현실적으로 이러한 요인을 충분히 고려하여 표본을 구성하는 데에는 어려움이 있었다. 향후 생성형 AI의 보급이 확대될 경우, 사회 · 문화적 맥락을 함께 고려한 분석이 필요할 것이다.

셋째, 본 연구는 고령층만을 대상으로 한 단일 집단 연구라는 점에서 범위적 제약이 따른다. 연구 결과, 고령층은 생성형 AI 경험을 통해 긍정적 인식 변화를 보였으나, 이는 다른 연령층에서도 나타날 수 있는 보편적 현상일 가능성이 있다. 즉, 세대 간 비교 분석을 통해 연령별 인식 차이를 명확히 규명하지 못한 한계가 존재한다. 그럼에도 불구하고 본 연구는 생성형 AI의 주요 사용자층인 2030세대와 달리, 고령층이 필요로 하거나 주로 활용하는 기능이 상이하다는 점을 확인하였으며, 이러한 차별성은 고령층의 생성형 AI 활용 가능성을 이해하는 데 있어 의미 있는 시사점을 제공한다.

본 연구는 고령층이 생성형 AI 기술과 서비스를 접하고 활용하는 과정에서 나타나는 인식 변화, 어려움, 그리고 활용 가능성을 탐색적으로 분석하였다. 특히 생성형 AI 경험 기간에 따른 차이를 중심으로 심층적으로 접근하였으며, 이를 바탕으로 고령층의 특성과 요구를 반영한 실생활 중심의 활용 전략과 맞춤형 교육 방안을 제시하고, 실제 고령층을 대상으로 그 효과성을 평가하였다. 이러한 일련의 과정을 통해 고령층의 생성형 AI 접근성과 활용 역량을 강화하기 위한 교육 및 서비스 디자인 전략의 실행 가능성과 실효성을 확인할 수 있었다. 이는 생성형 AI 강사와 학습자인 고령층 모두로부터 긍정적인 평가를 받았다. 향후에는 이러한 전략을 바탕으로 현장 적용과 지속적인 개선을 통해 고령층의 생성형 AI 활용 역량을 더욱 효과적으로 증진시킬 수 있을 것으로 기대한다.

본 연구의 의의는 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 고령층을 대상으로 생성형 AI 수용 과정을 초기 경험자와 중 · 장기 경험자로 구분하여 다층적으로 비교 · 분석한 초기 시도라는 점에서 큰 의의가 있다. 둘째, 본 연구는 생성형 AI 교육을 통해 고령층이 기술의 혜택을 직접 체감할 수 있도록 하였으며, 이를 통해 기술 격차를 해소할 가능성을 확인하였다. 또한, 고령층이 디지털 환경에서 직면할 수 있는 피싱 및 디지털 범죄에 대한 인식과 경각심을 높이는 데 기여하였다는 점에서 사회적 기여 가능성을 제시하였다. 셋째, 본 연구에서 제시한 서비스 청사진과 스토리보드는 실제로 고령층의 생성형 AI 교육을 담당하는 강사들로부터 교육 현장에서의 적용 가능성을 확인 받았다. 이는 실천적 모델로서의 활용 가능성을 갖는다는 점에서 의의가 있다.

그러나 본 연구에는 몇 가지 한계점이 존재한다. 첫째, 연구에 참여한 고령 학습자의 표본 수가 적어 통계적 일반화에 한계가 있다. 둘째, 선행연구인 1차 연구와 2차 연구에서 고령층이 받은 교육 방식과 내용이 달랐기 때문에, 두 집단을 직접적으로 비교하는 데에는 한계가 있다. 셋째, 2차 연구의 경우 연구 참여자가 모두 남성으로 구성되어 있어 성비 불균형이 존재한다. 이로 인해 성별에 따른 인식 차이가 연구 결과에 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 마지막으로, 본 연구에서 제안한 전략은 직접 제작 및 평가되었지만, 실제 교육 현장이 아닌 시나리오 기반의 간접 평가였기 때문에 현장 적용성에 대한 검증에는 한계가 있을 수 있다.

끝으로, 본 연구자는 이번 연구를 통해 젊은 세대가 주로 활용하는 생성형 AI 기술이 고령층에게도 실질적인 혜택과 긍정적인 영향을 줄 수 있음을 확인하였다. 또한, 이 기술이 고령층의 삶에 새로운 가능성을 열어줄 수 있다는 점을 확인하였다. 앞으로 더 많은 연구자들이 고령층의 기술 수용 및 디지털 포용에 관심을 가지고 다양한 후속 연구를 진행하기를 기대한다.

References

1. Ahn, S.M., Lee, J.Y., Park, J.M., Jung, S.Y. and Song, J.H., A Scoping Review on the Educational Applications of Generative AI in Primary and Secondary Education, The journal of Korean Association of Computer Education, 27(6), 11-24, 2024. doi:10.32431/ kace.2024.27.6.002.

2. Bae, S.H. and Kang, H.Y., Job Counselor's Experience and Perception of Generative AI, Journal of Practical Engineering Education, 16(4), 567-575, 2024.

3. Braun, V. and Clarke, V., Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101, 2006.

Google Scholar

4. Byeon, J.H. and Kwon, Y.J., An Investigation of Generative AI in Educational Application: Focusing on the Usage of ChatGPT for Learning Biology, Brain, Digital, & Learning, 13(1), 1-17, 2023. doi:10.31216/BDL.20230001.

Google Scholar

5. Chan, K. and Chen, A.H.S., A review of technology acceptance by older adults, Gerontechnology, 10(1), 1-12, 2011. doi:10.4017/ gt.2011.10.01.006.00.

Google Scholar

6. Chan, S., Liu, R., O Chan, S., Liu, R., Ostrowski, A.K., Vaidya, M., Brady, S., Yoquinto, L., D'Ambrosio, L., Zulfikar, W., Maniar, N., Patskanick, T., Leong, J., Kosmyna, N., Coughlin, J. and Maes, P., Co-designing generative AI technologies with older adults to support daily tasks, 2024. doi:10.21428/e4baedd9.4f2a95fc.

7. Cho, E.S., Development and Application of Generative Artificial Intelligence Educational Program for Elementary School Students, Unpublished Master's Thesis, Graduate School of Seoul National University of Education, 2024.

8. Cho, Y.H., "AI Fraud Losses Reach $32 Trillion Annually"... Elderly Americans Dive into Learning AI Technology, Zdnet Korea, https://zdnet.co.kr/view/?no=20240814090149 (retrieved July 5, 2025).

9. Davis, F.D., Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and User Acceptance of Information Technology. MIS quarterly, 1989.

Google Scholar

10. Dey, S., Which Ethical Implications Of Generative AI Should Companies Focus On?, Fobes, https://www.forbes.com/councils/ forbestechcouncil/2023/10/17/which-ethical-implications-of-generative-ai-should-companies-focus-on/ (retrieved July 5, 2025).

11. Ebner, N.C., Pehlivanoglu, D. and Shoenfelt, A., Financial Fraud and Deception in Aging, Advances in Geriatric Medicine and Research, 5(3), 1-16, 2023. doi:10.20900/agmr20230007.

Google Scholar

12. Financial Supervisory Service., Analysis of 2023 Voice Phishing Damage Statistics, Financial Supervisory Service Home Page, https://www.fss.or.kr/fss/bbs/B0000188/view.do?nttId=134451&menuNo=200218&cl1Cd=&sdate=2024-03-07&edate=2024-03-08&searchCnd=1&searchWrd=&pageIndex=1 (retrieved July 5, 2025).

13. Gunther, J., The Scope of Elder Financial Exploitation: What It Costs Victims, AARP Public Policy Institute, 2023. doi:10.26419/ ppi.00194.001.

14. Hong, S.H., For the safe independent walking of the blind a study on the service design: Focusing on traffic transfer experience scenarios, Unpublished Master's Thesis, Graduate School of Hongik University of Education, 2021.

15. Hong, S.M. and Han, H.J., Analyzing Perceptions and Educational Needs of Elementary School Teachers for Using ChatGPT in Education, The Journal of Korean Association of Computer Education, 26(4), 51-63, 2023. doi:10.32431/kace.2023.26.4.006.

Google Scholar

16. Huh, K.M., A Study on the Characteristics of Elderly Crime Victims, Korean Association of Public Safety and Criminal Justice Review, 17, 423-452, 2004.

17. Jang, J.E. and Kim, Y.J., A Study on the Development of AR Learning Content Based on Service Design, Korean Association for Educational Information and Media, 25(4), 691-714, 2024. doi:10.15833/KAFEIAM.25.4.691.

Google Scholar

18. Jang, J.O., Elderly Crime and its Victimization, Korean Criminological Review, 20(1), 215-255, 2009.

19. Jang, S.Y., Cho, W.J., Kim, M.H., Lim, Y.S. and Koo, Y.R., Proposed a Multimodal AI-based Mobile Shopping Chatbot Service Design Strategy for Active Seniors, Journal of the Korean Society of Design Culture, 29(4), 403-415, 2023. doi:10.18208/ksdc.2023.29.4.403.

Google Scholar

20. Joo, Y.K., Intelligent Information Society and Information Inequality, Korea Internet Self-governance Organization (KISO) Journal, 33, 33-37, 2018.

21. Jung, Y.J. and Park, N.C., A Suggestion about Service Blueprint Simulation Toolkit for Omni-Channel based Service Planning, The Korean Society of Science & Art, 40(3), 407-420, 2022. doi:10.17548/ksaf.2022.06.30.407.

Google Scholar

22. Kim, H.S. and Shim, J.S., Digital Literacy of Elderly People and Social Activities, Korean Journal of Policy Analysis and Evaluation, 30(2), 153-180, 2020. doi:10.23036/kapae.2020.30.2.006.

Google Scholar

23. Kim, S.A., Deepfake Cases Increased Tenfold Last Year...Accelerated Growth with Generative AI, Datanet, https://www.datanet.co.kr/ news/articleView.html?idxno=191249 (retrieved July 5, 2025).

24. Kim, S.W. and Lee, S.T., Development of Voice Phishing Damage Prevention Service Misusing Deep Voice, The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, 47(10), 1677-1685, 2022. doi:10.7840/kics.2022.47.10.1677.

Google Scholar

25. Kim, Y.J., An Exploratory Study of the Use of Generative Artificial Intelligence in Art Instructional Design, Journal of Art Education, 75, 1-26, 2023. doi:10.35657/jae.2023.75.001.

26. Kim, Y.N., A Quantitative Research on Teachers' Use and Perception of ChatGPT in Early Childhood Education, The Journal of the Korea Contents Association, 23(8), 252-263, 2023. doi:10.5392/JKCA.2023.23.08.252.

Google Scholar

27. Korea Communication Commission and Korea Information Society Development Institute., 2023 Intelligent Information Society User Panel Survey, Korea Information Society Development Institute Home Page, https://eiec.kdi.re.kr/policy/domesticView.do?ac =0000188276&pg=&pp=&search_txt=&issus=&type=&depth1= (retrieved July 5, 2025).

28. Kwon, G.M. and Kim, H.S., Issues and Challenges in Utilizing Generative AI in the Content Industry, Korea Creative Content Agency, 150, 1-17, 2023.

29. Kwon, M.J., Choi, Y.S. and Kim, T.U., A Study on Promoting Senior Citizens' Use of e-Government Services as an Effective Means for Reducing Digital Divide, Journal of Information Technology Services, 9(2), 73-92, 2010.

30. Lee, H.S. and You, J.W., Exploring College Students' Educational Experiences and Perceptions of Generative AI: The case of A University, The Journal of the Korea Contents Association, 24(1), 428-437, 2024. doi:10.5392/JKCA.2024.24.01.428.

Google Scholar

31. Lee, K.H., The Digital Divide and Challenges in Intelligence Information Society, Health and Welfare Policy Forum, 274, 16-28, 2019.

32. Lee, M.S., Kim, H.S. and Hong, S.G., An Empirical Study of the Elderly's Information Literacy on Their Happiness, Journal of the Korea Industrial Information Systems Research, 20(2), 125-131, 2015. doi:10.9723/jksiis.2015.20.2.125.

33. Lee, S.W. and Nam, J.S., The Study on the Verification Factors Affecting the Elderly's Voice Phishing Victim Experiences: Focusing on Gender Differences, Korean Association of Addiction Crime Review, 13(3), 17-38, 2023. doi:10.26606/kaac.2023.13.3.2.

Google Scholar

34. Lim, S.E., A Study on the Resolution of Digital Alienation for the Security and Safety of the Elderly, The Korean Society of Private Security, 22(4), 185-208, 2023. doi:10.56603/jksps.2023.22.4.185.

Google Scholar

35. Lim, T.H., Jeong, Y.S. and Ryu, J.H., Analysis of Pre-service Teachers' Experience with Generative AI: Creating Animated Fairy Tale Videos, The Journal of Korean Association of Computer Education, 26(5), 139-153, 2023. doi:10.32431/kace.2023.26.5.012.

Google Scholar

36. Ministry of Science and ICT and National Information Society Agency., 2023 Digital Information Gap Survey Report, National Information Society Agency Home page, https://www.nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?cbIdx=81623&bcIdx=26517&parentSeq =26517 (retrieved July 5, 2025).

37. Ministry of Science and ICT and National Information Society Agency., 2023 Survey on the Internet Usage, National Information Society Agency Home Page, https://www.nia.or.kr/site/nia_kor/ex/bbs/View.do?cbIdx=99870&bcIdx=26715&parentSeq=26715 (retrieved July 5, 2025).

38. Moon, S.H., AI Technology Misused for Crimes... Deepfake and Deepvoice, Emozak News, https://www.emozak.co.kr/news/ articleView.html?idxno=12055 (retrieved July 5, 2025).

39. Noh, Y.J. and Park, D.S., A Phenomenological Study on the generative AI using experience and recognition of High school Students, Journal of Learner-Centered Curriculum and Instruction, 24(7), 557-577, 2024. doi:10.22251/jlcci.2024.24.7.557.

Google Scholar

40. Oh, S.M. and Choi, S.S., The Effect of Digital Information Level on the Intention to Use New Technology among Older Adults: Focused on the Multiple Mediating Effect of Technical Self-Efficacy and Utilization Performance, Korea Journal of Gerontological Social Welfare, 76(4), 137-170, 2021. doi:10.21194/kjgsw.76.4.202112.137.

Google Scholar

41. Park, S.M., Prepare for the New 'Digital Divide' Created by Generative AI, Sisaweek, https://www.sisaweek.com/news/ articleView.html?idxno=213331 (retrieved July 5, 2025).

42. Park, S.Y. and Chung, S.D., The Effects of Digital Information Access on Depressive Symptoms among Middle-Aged and Elderly Groups: Focusing on the Mediating Effects of Digital Information Competency and Social Networks, Health and Social Welfare Review, 39(3), 179-214, 2019. doi:10.15709/hswr.2019.39.3.179.

Google Scholar

43. Radford, A., Narasimhan, K., Salimans, T. and Sutskever, I., Improving Language Understanding by Generative Pre-Training, OpenAI Home Page, https://openai.com/index/language-unsupervised/ (retrieved July 5, 2025).

44. Ryu, J.M. and Yim, J.H., An Exploratory Study on the Perceptions and Experiences of the Elderly in Using Generative AI, The Ergonomics Society of Korea, 44(1), 39-60, 2025. doi:10.5143/JESK.2025.44.1.39

Google Scholar

45. Shin, K.Y., Cyber fraud targeting the elderly quadruples in four years, Donga Ilbo, https://www.donga.com/news/Opinion/article/ all/20240505/124799398/1 (retrieved July 5, 2025).

46. Van Dijk, J., Digital divide research, achievements and shortcomings, Poetics, 34(4-5), 221-235, 2006.

Google Scholar

47. Won, D.W., AI Seamlessly Creates Fakes... You Could Be Fooled Even with Your Eyes Wide Open, Joongang Ilbo, https:// www.joongang.co.kr/article/25177455 (retrieved July 5, 2025).

48. Yim, J.H., Lee, H.J. and Lee, J.H., A Study on Digital Divide Influence Factors of the Elderly: Comparison between Baby Boomer and Elderly, The Journal of the Korea Contents Association, 20(9), 475-485, 2020. doi:10.5392/JKCA.2020.20.09.475.

49. Yun, H.J. and Kim, K.H., Analysis of perceptions and needs of generative AI for work-related use in elementary and secondary education, Journal of The Korea Society of Computer and Information, 29(7), 231-243, 2024. doi:10.9708/jksci.2024.29.07.231.

Google Scholar

50. Yoo, Y.S. and Son, H.J., Research on Relationships between Internet Use and the Elderly's Life Quality, The Journal of the Korea Contents Association, 12(4), 235-244, 2012. doi:10.5392/JKCA.2012.12.04.235.

PIDS App ServiceClick here!