eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Jong Hyun Kim

, Kwang Tae Jung

, Chang Gi Lee

10.5143/JESK.2025.44.5.633 Epub 2025 November 07

Abstract

Objective: This study aimed to validate the accuracy of a scoliosis assessment method using a commercially available 3D depth camera (Azure Kinect). By introducing a correction coefficient to minimize systematic errors, the research sought to enhance both practicality and accuracy in daily scoliosis evaluation.

Background: With the increasing prevalence of scoliosis due to prolonged use of digital devices, there is growing demand for accessible, cost-effective, and non-invasive tools for spinal health monitoring. Traditional methods, such as the scoliometer, are limited to clinical settings and lack suitability for frequent self-assessment. This study highlights the practical contribution of applying a consumer-grade depth camera to scoliosis assessment, demonstrating its potential for widespread daily use.

Method: A 3D depth camera was employed to evaluate the degree of spinal curvature using the Adams forward bend test. Sixteen participants were recruited, and assessments were conducted in two postures: a normal forward-bending position (N = 16) and an induced scoliosis posture (N = 10). Each posture was measured using both the 3D depth camera and a conventional scoliometer. The consistency between the two measurement methods was analyzed using the Intraclass Correlation Coefficient (ICC).

Results: Strong agreement was observed between the depth camera and scoliometer results (ICC = 0.914, p < 0.05). After applying the correction coefficient, accuracy improved from 78% to 91%, with absolute agreement reaching ICC = 0.996. These findings confirm both the reliability and practical efficiency of the proposed method.

Conclusion & Application: The scoliosis assessment method using a 3D depth camera provides a highly accessible, non-invasive, and accurate alternative to traditional clinical tools. Its practical advantages-low cost, ease of use, and strong accuracy-highlight its value as a digital healthcare solution for routine and preventive spinal health management.

Keywords

Scoliosis assessment 3D Depth camera Digital healthcare Digital anthropometry Adams forward bend test

최근 스마트폰과 컴퓨터 등 디지털 기기의 장시간 사용이 보편화되면서, 성인과 고령자는 물론이고 성장기 청소년시기부터 잘못된 자세가 습관화 되고 있다. 이로 인해 척추 관련 질환, 특히 척추 측만증의 발생률이 꾸준히 증가하고 있다(Brühl et al., 2023; Chen et al., 2025). 척추 측만증은 조기에 발견하여 지속적으로 관리하는 것이 필요하다. 특히나 청소년은 일상적 관리로 바로 잡을 수 있으나, 성인이나 고령자의 경우는 방치할 경우, 만성 통증, 신체 불균형 등 문제로 이어질 수 있어, 일상생활에서 평가와 자가 관찰, 올바른 자세유지가 무엇보다 중요하다. 그러나 기존의 척추 측만 평가 방법들 방사선 촬영, 영상 분석 등은 높은 정확도를 보장하지만, 방사선 노출 위험과 비용, 접근성의 한계로 인해 가정 등에서 일상적인 활용에는 적합하지 않다. 이러한 단점을 보완한 방법으로 임상 현장에서 널리 활용되는 방법이 바로 Adams forward bend test이다(Mohamed et al., 2025). Adams forward bend test는 측정 대상자가 전방으로 허리를 90° 숙였을 때, 척추의 측방 만곡 정도, 요추부의 비대칭 정도를 관찰하는 방식으로, 육안으로 좌우대칭성을 관찰하거나 측만계(scoliometer)를 활용하여 척추의 만곡 각도를 측정한다. 일반적으로 5° 이상의 회전 각도가 확인되면 척추 측만증 가능성을 의심할 수 있으며, 7° 이상일 경우, 병원에서의 추가적인 방사선 촬영 검사 등을 권고한다. 이처럼 Adams forward bend test는 비교적 간단하게 측정할 수 있는 것이 장점이지만, 평가자의 숙련도와 주관적 판단에 따라 결과가 달라질 수 있으며, 특히 경미한 척추 만곡이나 초기 단계의 측만증은 정확히 구별하는 데 한계가 있다(Côté et al., 1998). 측만계(scoliometer)를 활용한 측만 각도 측정 방식은 올바른 측정 방법과 함께 활용될 경우, 오류를 줄일 수 있지만, 정확한 측정을 위해서는 탈의를 해야 하고, 혼자 측정하기 어려운 점 등은 일상적으로 반복적, 정량적 기록을 위한 도구로는 제한적이라는 문제점이 있다(Rios-de-Moya-Angeler et al., 2025).

최근에는 척추 건강 기능 평가를 위해 인체 3D 스캐너, 광학식 모션 캡처 시스템 등 디지털 인체 측정 기술을 활용한 평가 방법이 제안되고 있다. 그러나 이들 기술은 대부분 고가의 장비와 복잡한 촬영 환경을 요구하며, 전문 인력이 필요하다는 점에서 일상적이고 자가적인 활용에는 여전히 제약이 따른다(Michaud et al., 2022; Oquendo et al., 2025). 따라서 척추 측만증을 일상적으로 평가하고 관리하기 위해서는 혼자서 사용할 수 있으며, 비침습적이고, 저비용으로 활용 가능한 새로운 디지털 인체 측정 기술이 필요하다(Kim, 2024).

본 연구에서는 상용화된 3차원 깊이 카메라(Azure Kinect (Microsoft, USA))를 활용한 디지털 척추 측만 평가 방법을 제안하고자 한다. 보급형 깊이 카메라를 기반으로 일반 사용자도 쉽게 접근할 수 있으며, 측만계를 활용한 Adams forward bend test라는 임상적으로 검증된 표준 평가 방법을 기반으로 디지털 척추 측만 평가 방법과 알고리즘을 개발하였기 때문에, 기존 임상 지식과의 연속성을 유지할 수 있다. 또한 기존 측만계로 얻은 측정 값과 비교하여 정량적 일치도를 분석함으로써 객관적 타당성을 확보하고자 하였다. 특히 본 연구에서는 정상 자세뿐 아니라 의도적으로 측만을 유발한 자세를 포함하여 평가를 수행함으로써, 단순한 임상 재현성을 넘어 실제 활용 가능성을 검증하는 것을 목표로 한다.

결과적으로 본 연구의 목적은 3차원 깊이 카메라를 활용한 Adams forward bend test 기반 디지털 척추 측만 평가 방법의 정확도를 검증하고, 이를 통해 일상 환경에서도 활용 가능한 새로운 척추 건강 모니터링 기술을 제시하는 데 있다.

2.1 Adams forward bend test

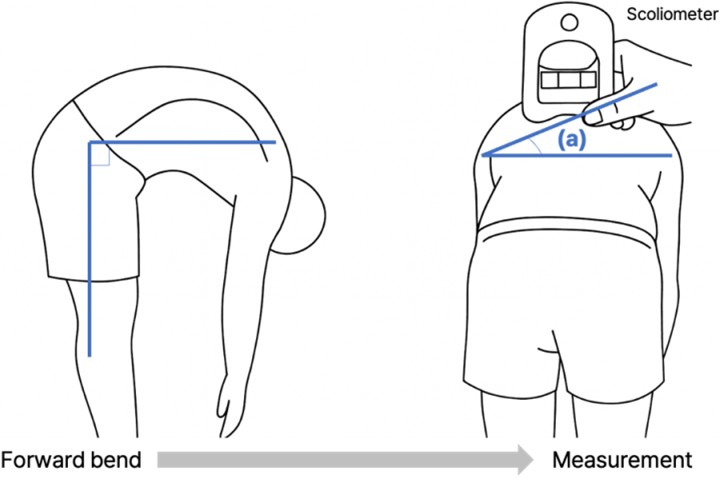

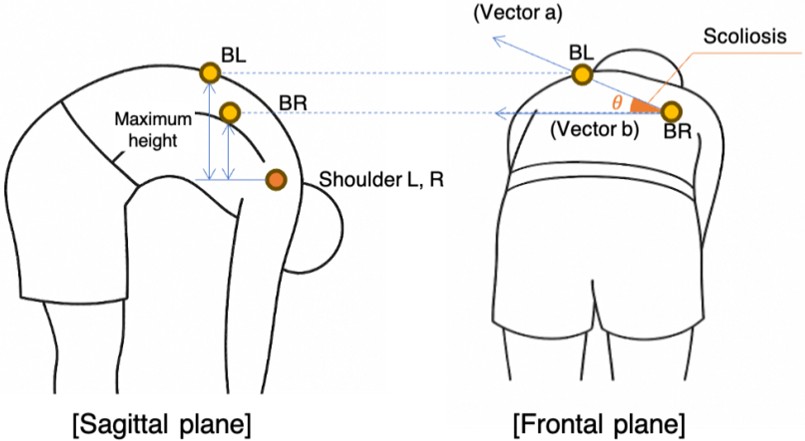

Adams forward bend test는 임상 현장에서 가장 널리 사용되는 척추 측만 평가 방법 중 하나로 비침습적이고, 복잡한 장비가 필요하지 않다는 점에서 학교검진, 보건소, 임상 진료 등 다양한 사용 환경에서 활용될 수 있다는 장점이 있다(Mohamed et al., 2025). 평가는 피검자가 양발을 모으고 무릎을 편 상태에서 상체를 앞으로 천천히 숙여서 상체를 굽히는 각도가 보통 90°가 되게 자세를 취하고, 양팔은 자연스럽게 아래로 늘어뜨린다. 그리고 측만계(Scoliometer)를 활용하여 측만 각도(angle of scoliosis)를 측정한다. 측만계는 피검자의 등위에 올려놓은 후, 좌우 측만 각도를 측정할 수 있어, 단순 시각적 관찰보다 더 객관적인 데이터를 제공한다(Figure 1). 선행연구들에 따르면 일반적으로 비정상 그룹의 측만 범위는 5-7°로 나타났다(Suh et al., 2011; Du et al., 2016; Yılmaz et al., 2020; Kluszczyński et al., 2022).

2.2 3D Depth Camera

디지털 측만 정도를 측정하기 위하여 활용한 3차원 깊이 카메라는 'Azure Kinect (AK)' (MS. USA)를 활용하였고, 제조사에서 제공하는 소프트웨어 개발 키트(SDK: Software Development Kit)의 인체 모델과 대상의 pixel(표면이미지) 인식 기능을 활용하여, 측만 정도를 디지털 측정할 수 있는 알고리즘을 정의하였다. Azure Kinect는 근적외선(NIR: Near InfraRed)을 투사하여, 빛과 빛의 경계 간 거리를 계측하고(X, Y 좌표 데이터), IR을 투사한 ToF (Time of Flight)를 통해 깊이 데이터(Z 좌표 값)를 계측한다(Microsoft, 2025). 이와 같은 Azure Kinect의 측정 원리는 Z 좌표 데이터의 정확성을 담보하기 어려워, 본 연구의 알고리즘에서 주로 X, Y축의 좌표 데이터를 활용하게 알고리즘을 정의하였고, 일정한 오차 값에 대한 보정 계수를 활용하여, 데이터를 보정하고, 정확도를 검증하는 연구를 수행하였다.

2.3 Definition of scoliosis assessment analysis algorithm based on human body model

AK SDK.에서는 총 32개의 관절에 대한 위치(node) 데이터를 제공하고 있으며, 척추 측만을 측정하는 Adams forward bend test를 디지털로 측정하기 위하여 2개의 위치 데이터(① Shoulder left, ② Shoulder right)를 활용하였다(Figure 2).

Shoulder L.과 Shoulder R.을 인식하고, Shoulder L.로부터 수직 방향으로 등(back)의 가장 높은 점의 인체 표면 pixel을 인식하여, node BL (Back Left)을 생성한다. 같은 방법으로 오른쪽은 Shoulder R.로부터 수직 방향으로 인체 표면에 BL과 같은 방법으로 node BR (Back Right)를 생성한다(Figure 2).

측만 정도(Scoliosis)는 VL-VR (Vector. a) 벡터를 생성하고, 지면과 평행한 벡터(parallel to ground, Vector. b)와 이루는 각도를 계산하여 측정할 수 있도록 정의하였다(Figure 2).

2.4 Measurement of scoliosis assessment

본 실험에는 총 16명(남자: 14명, 여자 2명, 신장: 174.7(±7.9)cm), 나이: 26.2(±2.2)세)이 참여하였다. 실험 참여자들은 척추 관련 질환에 대한 병력이 없으며, IRB 승인 문서에 따라 실험에 대한 설명을 듣고, 참여 동의 후에 실험에 참여하였다(심의관리번호: 2022-003-002, 한국생산기술연구원 생명윤리위원회).

실험 참여자는 모두 척추 측만이 없는 상태로 측만에 대한 결과값을 도출하기 어려워 2가지 자세로 구분하여 실험을 수행하였다. 첫 번째 자세는 정상적인 측만 상태의 일반적인 허리를 숙인 자세(NP: Normal Posture)로 척추 측만 평가를 16명 참여자가 수행하였고, 두 번째로는 측만 각도가 6° 이상으로 측정하기 위하여, 허리를 숙인 자세에서 오른손 끝이 왼손의 손목 높이에 위치하게 하여, 오른쪽 등(back)이 상승되어, 측만이 되는 자세(AP: Abnormal Posture)로 측정을 수행하였다. 측만 자세(AP)에는 10명의 참여자가 참여하였다.

실험 절차는 다음과 같다. ① 카메라와 화면을 마주하고 양발을 어깨너비로 벌려 자연스럽게 선 상태를 5초 유지하고, ② 허리를 최대한 숙인 상태를 5초 유지, ③ 척추 측만계(scoliometer)를 활용한 측정, ④ 시작 자세로 돌아오는 절차로 수행되었고, NP와 AP를 두 번 반복하여, 총 4회 척추 측만 평가를 수행하였다(Figure 3).

2.5 Analysis

본 연구에서는 2가지 방식(NP, AP)에 대한 데이터 비교 및 정확도 분석을 위하여 척추 측만계를 활용한 SM (Scoliometer Measurement) 측정 결과값을 기준 데이터로 활용하였다. 평균 데이터 오차를 기반으로 정확도를 계산하는 방식(MAE: mean absolute error)으로 정확도를 분석하였다(Chai and Draxler, 2014).

종속변수는 2가지 측정 방식에 따른 변수 2가지(SM, DC-1 (Depth Camera))와 1차 평가 결과를 통해 보정 계수를 정의하고 알고리즘을 보정한 변수(DC-2)를 추가하여 종속변수를 3가지로 정의하였다.

디지털 인체 측정 기술의 데이터로 보정된 DC-2를 획득하기 위하여, DC 데이터를 기준값(reference value)과 비교하여 보정하는 절차를 수행하였다. 보정 전 기준값과 DC 값의 일치경향성을 분석하기 위하여 급내 상관 계수 분석(ICC: Intraclass Correlation Coefficient)을 수행하였다. 급내 상관 계수에서 일치경향성의 일치도(consistency)가 0.6 이상인 데이터(very good)를 기준으로 보정 계수(correction coefficient)를 도출하였다. 보정 계수는 SM-DC 간의 일치경향성(ICC)을 근거로 SM과 DC 간의 일관된 값의 차이를 보정 계수를 통해 보정하고, DC-2의 데이터를 도출하였다(Koo and Li, 2016).

그리고 변수(SM-DC) 간 정규성 검정을 위하여 분산 분석 적용 전 변수 간 차이 값에 대한 Shapiro-Wilk 검정을 실시하였다. 검정 결과 p = 0.371로 정규분포 가정을 만족하였다. 따라서, 종속변수 3가지 조건(SM, DC-1, DC-2)들에 대한 유의성 검정을 위하여, 일원배치분산분석(one-way ANOVA)을 수행하였다. 그리고 3가지 측정 방식과 분석 조건에 따른 사후검정(post hoc test) Tukey HSD를 수행하였다. 유의수준은 0.05로 설정하였다.

3.1 Results of correction coefficient analysis

측만계를 활용한 방법인 SM과 3차원 깊이 카메라를 활용한 방법인 DC-1의 두 가지 방법 간 ICC 분석을 통한 일치경향성(consistency) 결과는 0.914 (p < 0.05)로 매우 강한 일치경향성을 나타냈고(Table 1), 이와 같은 일치경향성을 근거로 AP에서 SM 측정 값을 기준으로 보정 계수 56.31을 도출하였고, DC-1 결과에 동일한 계수를 적용하여 보정한 DC-2 데이터를 도출하였다. 보정 계수(a)의 도출 방법은 Equation (1)과 같다. 기준값(SM)과 비교한 DC-1 간의 차이에 대한 백분율을 평균으로 도출하였고, 보정 계수는 56.31로 나타났다.

|

Assessment |

Consistency

/ Absolute agreement |

ICC (p value) |

|

Adams forward bend test |

Consistency between SM-DC-1 |

0.914 (p = 0.000) |

|

Absolute agreement between SM-DC

(1) |

0.851 (p = 0.000) |

|

|

Absolute agreement between SM-DC

(2) |

0.996 (p = 0.002) |

3.2 Results of scoliosis angle measurement

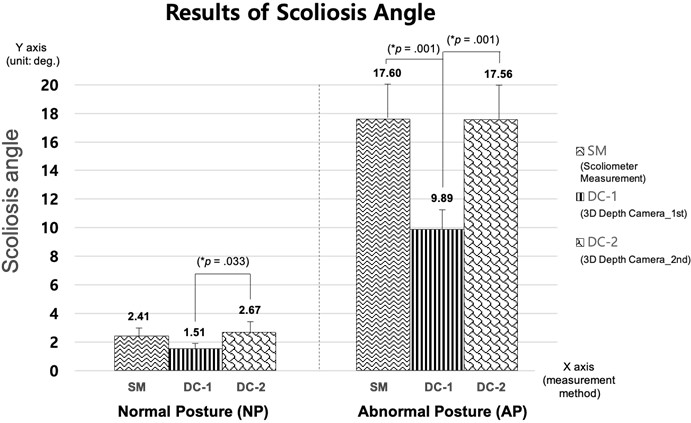

NP에서는 측만각도 절대 값의 결과가 작게 나타났고, 이에 상대적 비율(%)은 큰 차이가 있으나 절대 각도 값은 1도 정도 차이가 나지 않는 것으로 나타났다. SM 결과는 2.41(±1.31)°, DC-1은 1.51(±0.87)°, 그리고 DC-2는 2.67(±1.55)°로 나타났다. 분산분석 결과 그 차이는 유의수준 0.05에서 통계적으로 유의하게 나타났다. 사후검정(post hoc test)에서는 DC-1와 DC-2 (p = 0.033) 간의 관계에서만 유의성이 나타났다(Figure 4).

측만 자세를 유지한 AP에서의 SM 결과는 17.60(±4.86)°, DC-1는 9.89(±2.74)°, 그리고 DC-2는 17.56(±4.86)°로 나타났다. 분산분석 결과 그 차이는 유의수준 0.05에서 통계적으로 유의하게 나타났다. 사후검정(post hoc test)에서는 SM과 DC (p = 0.001), DC-1과 DC-2 (p = 0.001) 간의 관계에서 유의성이 나타났다(Figure 4).

3.3 Results of accuracy and absolute agreement

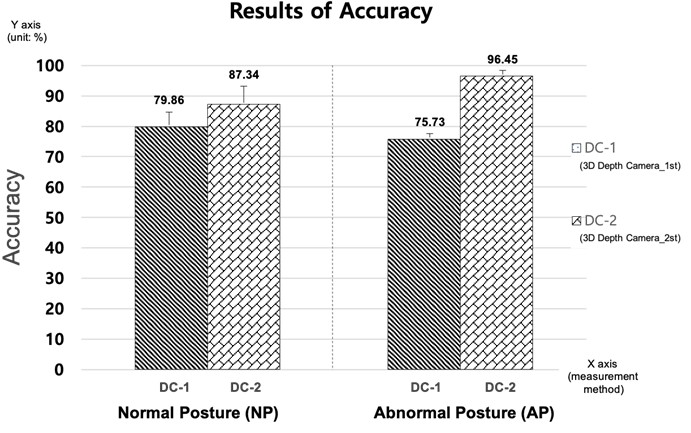

평균 데이터 오차를 기반으로 정확도를 계산하는 방식(MAE: mean absolute error)으로 분석된 정확도 결과는 다음과 같다(Chai and Draxler, 2014). NP에서 DC-1 정확도는 79.86(±8.60)%로 나타났지만, DC-2 정확도는 87.34(±10.95)%로 개선된 결과로 나타났다. 분산분석 결과 그 차이는 유의수준 0.05 이하(p = 0.03)에서 통계적으로 유의하게 나타났다. AP에서 DC-1 정확도는 75.73(±2.65)%로 나타났지만, DC-2 정확도는 96.45(±2.85)%로 개선된 결과로 나타났다. 분산분석 결과 그 차이는 유의수준 0.05 (p = 0.00)에서 통계적으로 유의하게 나타났다(Figure 5).

NP (N=16)와 AP (N=10)를 통합하여 분석한 정확도 결과에서는 DC-1 정확도가 78.27(±7.15)%로 나타났으며, DC-2 정확도는 90.85(±9.76)%로 개선된 결과를 나타냈다.

ICC 분석을 통한 절대일치도(absolute agreement) 분석 결과도 매우 강한 절대적 일치성을 나타냈으며, DC-1에서 0.851 (p = 0.000)로 나타났고, DC-2에서는 0.996 (p = 0.002)으로 보정된 결과에서 보다 절대적 일치성 경향을 나타냈다(Table 1).

본 연구에서는 Adams forward bend test에서 3차원 깊이 카메라를 활용한 디지털 측정 방식을 제안하고, 이를 보정하는 과정에서 정확도 검증을 수행하였다. 척추 측만계를 활용한 SM과 3차원 깊이 카메라를 활용한 DC 방법을 비교하면서, DC 값을 보정하여 정확도를 개선하는 연구를 수행하였다.

특히 깊이 카메라의 특성상 카메라로부터 거리에 해당하는 Z축 좌표 값에서 일정한 측정 오류가 발생하게 된다. 이러한 오류를 보정하기 위해, 우선 기준값(SM)과 디지털 인체 측정 결과(DC-1) 간의 차이 값이 일정한 경향성을 보이는지를 검증하였다. 이를 위해 급내 상관 계수(ICC: Intraclass Correlation Coefficient)를 활용하여 일치경향성(Consistency)을 분석한 결과, 매우 높은 수준(ICC > 0.6)의 일치경향성을 확인하였다. 이러한 결과를 근거로 차이 값에 대한 평균 데이터를 통해 보정 계수(56.31)를 도출하였고, 이를 DC-1 값에 적용하여 보정된 데이터(DC-2)를 산출하였다. 이와 같은 절차를 통해 3차원 깊이 카메라 측정 값의 Z축 좌표의 체계적 오류를 최소화하고, 정확도를 개선할 수 있었다.

실험 참여자가 대부분 척추 측만 상태 정상 범위 내에 있어, 6° 이상 측만 각도 측정에 대한 정확성을 판단하기 어려워, 측만 상태를 유도하는 자세(AP)를 취하는 법을 설명하고, 이에 대한 측만 각도를 측정하였다. 측만 상태의 정상 범위는 6(±1)° 이하로 실제 사용 상황에서 6° 이상 측정 값의 정확성이 중요하기 때문이다. 그리고 본 연구에서는 보정 계수를 적용하기 위한 일관된 데이터 경향성을 분석을 위한 DC-1의 정확도 결과를 보면 NP의 측정 값과 정확도에 대한 표준편차가 높게 나타났고, AP는 상대적으로 낮게 나타났다. 이는 NP의 측정 절대 값이 작아서 1° 정도의 차이도 편차와 정확도 차이에 미치는 영향이 크게 작용한 결과이다. 이와 같은 이유로 AP 값 활용하여 보정 계수를 도출하였다.

AP를 기준으로 도출한 보정 계수이지만, NP의 정확도 역시 10% 정도 개선되는 효과를 나타냈으며, AP와 NP를 통합한 데이터의 정확도도 78%에서 91%로 개선되었다. 보정 전인 DC-1과 보정 후인 DC-2의 개선 정도는 측정 값, 정확도 모든 관계에서 통계적으로 유의한 차이(p < 0.05)가 나타났다. 이는 보정을 통한 정확도 개선에 대한 효과를 확인할 수 있었고, 최종적으로 매우 높은 측정 정확도와 절대일치도(Absolute agreement)를 확보할 수 있었다.

측만 각도를 측정하는 기술은 보정 전에는 SM 대비 정확도가 78%, 보정 후에는 정확도가 91%로 나타났으며, DC-1 보정을 통해 DC-2의 정확도 개선이 유효한 것을 확인하였다. 그리고 보정을 통한 정확도 개선 효과를 검증하기 위한 절대일치도 분석 결과에서도 SM-DC-1 간에는 ICC가 0.851로 매우 강한 절대일치도를 나타냈고, 보정 후에는 ICC가 0.996으로 거의 절대적으로 일치하는 결과로 개선된 것으로 나타났다(Figure 5), (Table 1).

현대인들은 잘못된 자세로 컴퓨터 업무, 장시간 스마트 폰 사용으로 인해, 척추 관련 질환과 측만증이 꾸준히 증가하고 있다. 이러한 척추 관련 질환과 척추 측만증을 예방하고, 조기에 발견하여 자세교정과 운동을 통해 나아질 수 있게 하는 지속적인 관리 방안으로 편리하고, 정확한 측만 각도 측정 기술이 필요하다. 이는 의료적인 질환의 진단 이전에 일상생활 속에서 개인이 손쉽게 척추 상태를 수시로 확인하고, 변화추이를 모니터링 할 수 있게 되기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 3차원 깊이 카메라를 활용하여 척추 측만 평가를 쉽고 편하게 측정할 수 있는 디지털 헬스케어 기술을 제안하고 이를 척추 측만계(Scoliometer)로 측정한 결과와 비교하여 정확도와 타당성을 검증하였다.

본 연구에는 크게 두 가지 한계점이 존재한다. 첫 번째, 실제 척추 측만증 환자를 대상으로 하지 않고, 정상인을 대상으로 측만 유도 자세를 취하게 한 후 데이터를 수집하였다는 점이다. 두 번째 보다 정확한 측만 정도에 대한 진단 방법인 방사선 촬영을 통한 Cobb angle 방법(Weinstein et al., 2008)과 비교하지 못한 점 등이 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구의 기술은 이미 임상적으로 널리 쓰이고 있는 척추 측만 평가 방법인 Adams forward bend test에 기반하였고, 척추 측만증을 전문적으로 진단하기 위한 의료용 기기가 아니라, 일상생활 속에서 개인이 수시로 척추 상태를 점검하고, 변화를 추적하여 경향성을 파악하는 보조적 도구로서 의미가 크다. 특히 청소년 및 성인 사용자들이 간단히 활용할 수 있는 비침습적이고, 접근성 높은 기술이라는 점에서, 척추 건강 관리의 보급형 디지털 헬스케어 솔루션으로 발전할 수 있을 것이다.

향후 연구에서는 실제 측만증 환자를 포함한 임상 연구를 통해 본 기술의 적용 가능성을 더욱 구체적으로 검증하고, 헬스케어 분야에서 의료기기 영역으로 기술의 활용 영역을 확장할 수 있을 것으로 기대한다.

References

1. Azure Microsoft Home Page, Introduction to Azure for Developers, https://learn.microsoft.com/ko-kr/azure/developer/intro/ (retrieved September 04, 2025).

2. Brühl, M., Hmida, J., Tomschi, F., Cucchi, D., Wirtz, D.C., Strauss, A.C. and Hilberg, T., Smartphone use-Influence on posture and gait during standing and walking, In Healthcare (MDPI), 11(18), 2543, 2023.

Google Scholar

3. Chai, T. and Draxler, R.R., Root mean square error (RMSE) or mean absolute error (MAE)? – Arguments against avoiding RMSE in the literature, Geoscientific Model Development, 7(3), 1247-1250, 2014.

Google Scholar

4. Chen, H., Wu, L., Zhang, Y., Liu, J., Huang, R., Xie, J., Guo, Z., Huang, T., Chen, C., Yang, K. and Bai, Y., Correlation between abnormal posture, screen time, physical activity, and suspected scoliosis: a cross-sectional study, Journal of Orthopaedic Surgery and Research, 20(1), 372, 2025.

Google Scholar

5. Côté, P., Kreitz, B.G., Cassidy, J.D., Dzus, A.K. and Martel, J., A study of the diagnostic accuracy and reliability of the Scoliometer and Adam's forward bend test, Spine, 23(7), 796-802, 1998.

Google Scholar

6. Du, Q., Zhou, X., Negrini, S., Chen, N., Yang, X., Liang, J. and Sun, K., Scoliosis epidemiology is not similar all over the world: a study from a scoliosis school screening on Chongming Island (China), BMC Musculoskeletal Disorders, 17(1), 303, 2016.

Google Scholar

7. Kim, J.H., A Study on Digital Anthropometric Measurement and Application for Spinal Function Assessment, PhD diss., Korea University of Technology and Education, 2024.

8. Kluszczyński, M., Mosler, D. and Wąsik, J., Morphological differences in scoliosis curvatures as a cause of difficulties in its early detection based on angle of trunk inclination, BMC Musculoskeletal Disorders (Web), 23(1), 1-11, 2022.

Google Scholar

9. Koo, T.K. and Li, M.Y., A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research, Journal of Chiropractic Medicine, 15(2), 155-163, 2016.

Google Scholar

10. Michaud, F., Lugrís, U. and Cuadrado, J., Determination of the 3D human spine posture from wearable inertial sensors and a multibody model of the spine, Sensors, 22(13), 4796, 2022.

Google Scholar

11. Mohamed, N., Ruiz, J.M.G., Hassan, M., Costa, O.A., Burke, T.N., Mei, Q. and Westover, L., Three-dimensional markerless surface topography approach with convolutional neural networks for adolescent idiopathic scoliosis screening, Scientific Reports, 15(1), 8728, 2025.

Google Scholar

12. Oquendo, Y., Hollyer, I., Maschhoff, C., Calderon, C., DeBaun, M., Langner, J., Javier, N., Bryson, X., Richey, A., Naz, H. and Tileston, K., Mobile device-based 3D scanning is superior to scoliometer in assessment of adolescent idiopathic scoliosis, Spine Deformity, 13(2), 529-537, 2025.

Google Scholar

13. Rios-de-Moya-Angeler, R., Santonja-Medina, F., Sanz-Mengibar, J.M., Ríos-Bernabé, R., Hurtado-Avilés, J. and Santonja-Renedo, F., Evaluation of a Primary Health Care Scoliosis Screening Program: A 9-Year Follow-Up Study, Journal of Clinical Medicine, 14(11), 3870, 2025.

Google Scholar

14. Suh, S.W., Modi, H.N., Yang, J.H. and Hong, J.Y., Idiopathic scoliosis in Korean schoolchildren: a prospective screening study of over 1 million children, European Spine Journal, 20(7), 1087-1094, 2011.

Google Scholar

15. Weinstein, S.L., Dolan, L.A., Cheng, J.C., Danielsson, A. and Morcuende, J.A., Adolescent idiopathic scoliosis, The Lancet, 371(9623), 1527-1537, 2008.

Google Scholar

16. Yılmaz, H., Zateri, C., Ozkan, A.K., Kayalar, G. and Berk, H., Prevalence of adolescent idiopathic scoliosis in Turkey: an epidemiological study, The Spine Journal, 20(6), 947-955, 2020.

Google Scholar

PIDS App ServiceClick here!