eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Sang-soo Park

, Wongeon Jung

, Mintae Seo

10.5143/JESK.2025.44.5.657 Epub 2025 November 07

Abstract

Objective: This study aims to quantitatively evaluate the effects of a Transport Assist Device (TAD) on physical strain and efficiency during harvest crate handling tasks at fruit sorting facilities.

Background: Handling harvest crates at fruit sorting facilities involves intense physical labor, which is a primary cause of work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). The introduction of a TAD is being considered as a solution to this problem. It can significantly reduce the physical load on workers without drastically altering existing processes. However, quantitative evidence of its real-world effectiveness is needed to justify its on-site implementation.

Method: A within-subjects experimental design was used with six healthy male participants. The study compared manual handling (WO) with TAD-assisted handling (W). Task 1 involved a short repetition of five crates to measure muscle activity (%MVC) via electromyography (EMG) and perceived exertion using Borg's RPE scale. Task 2 involved a longer repetition of 30 crates to measure total working time.

Results: Using the TAD significantly reduced physical strain. The overall average muscle activity (%MVC) was reduced by 42.2% (p < 0.001) in the W condition compared to the WO condition. The 50th and 90th percentile muscle activities also showed significant reductions, indicating that the device effectively alleviated both sustained and peak loads. Perceived exertion scores were also significantly lower. However, the working time for the W condition increased by 112.3% (372.5s vs. 175.5s), attributed to device operation time and setup procedures.

Conclusion: The TAD is highly effective in reducing the physical burden of workers, as demonstrated by the significant decreases in muscle activity and perceived exertion. The notable reduction in muscle activity shows the potential of such equipment to directly mitigate the risk of WMSDs. While the increase in working time is a current limitation, this can be improved through design enhancements, such as a two-stage speed control and quick-release grips. This study provides crucial quantitative data for developing and evaluating practical ergonomic solutions in agricultural settings.

Application: The findings provide a valuable basis for developing effective safety equipment in agricultural environments. This data can also serve as a practical reference for assessing the economic and operational feasibility of introducing new equipment to enhance safety and reduce WMSDs.

Keywords

Work Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs) Transport Assist Device (TAD) EMG Physical workload Handling task

작업관련 근골격계질환(Work-related Musculoskeletal Disorders, WMSDs)은 반복적이고 장시간에 걸친 신체적 부담으로 인해 근육과 관절, 뼈 등 조직에 손상이 축적되면서 서서히 나타나는 만성 질환이다. 이러한 질환은 허리, 목, 어깨 등 다양한 부위에서 통증과 운동성 제한을 유발하며, 결과적으로 작업 능력 저하와 함께 일상생활 수행에도 심각한 불편을 초래할 수 있다(Cohen, 1997; Punnett and Wegman, 2004).

근골격계질환은 건설업, 제조업, 농업 등 여러 산업 분야에서 발생한다. 이 중 농업은 여전히 높은 강도의 육체 노동에 의존하고 있으며, 다양한 작물의 작업 특성에 따라 허리를 과도하게 굽히거나 쪼그린 채 작업해야 하는 경우가 많고, 무거운 수확물을 반복적으로 들어올리는 과정도 빈번하게 발생한다. 이러한 비자연적인 자세의 장시간 지속은 만성 통증이나 여러 건강 장애를 초래하고 있으며 특히 허리 및 하지 부위의 작업 부담이 매우 심각하다고 보고된 바 있다(Ahn et al., 1985; RDA, 1995; Meyers et al., 2000; Boriboonsuksri, 2022; Kee, 2022). 실제로, 농업인을 대상으로 한 '2024년 국내 농업인의 업무상 질병 조사'의 업무상 질병 분포에 따르면 근골격계질환이 92.9%로 가장 높은 비율을 차지했다(RDA, 2025). 질환 발생 부위는 허리 48.2%, 무릎 38.7%, 어깨 7.7% 순으로 나타났다. 또한 고령화가 빠르게 진행 중인 농촌 현실을 고려할 때, 작업자의 신체적 부담을 줄이기 위한 실질적인 개입 방안은 반드시 마련되어야 하는 과제다.

그 중에서도 과수 작목은 반복적이고 고강도의 신체 활동이 지속되는 작업이 많은 대표적 작목이다. 특히 농산물의 품질과 분류 등을 선별하는 선별 작업장에서는 대량의 수확물을 단시간 내에 처리해야 하는 작업 특성이 있으며 또한 상자에 농산물을 담으면 일반적으로 약 20kg 내외의 무게에 달한다. 이 상자를 반복적으로 들어 올려 선별기로 운반하거나, 여러 단으로 적재하는 작업이 수 차례 반복되는데, 이 과정은 단순히 '운반'이나 '적재'에 그치는 것이 아니라, 허리를 깊이 굽히거나, 어깨 위로 팔을 들어 올리는 등 신체에 부자연스러운 자세를 반복적으로 발생시킨다. 이는 상지의 근육 피로뿐만 아니라 허리, 무릎, 다리 근육에도 상당한 부담을 유발하며, 장기적으로는 근골격계질환(Work-related Musculoskeletal Disorders, WMSDs)의 발병으로 이어질 수 있다(Ong-Artborirak et al., 2022).

이러한 문제를 해결하기 위한 방법으로는 공정 · 환경 변경, 보호대 착용, 웨어러블 로봇 활용, 안전편이장비를 도입하는 방법이 있다. 공정 · 환경 변경은 자동화 장비 도입 등을 통해 인력 의존을 낮출 수 있지만 높은 초기 비용과 레이아웃 제약 등으로 인해 현장 적용 장벽이 크다. 보호대나 웨어러블 로봇은 별도의 설치 공간이 필요 없으며 즉시 도입 가능하나 실제 하중을 줄이지는 못하여 핵심 부담을 근원적으로 해결하지는 못한다. 안전편이장비는 기존 라인을 크게 바꾸지 않으면서 중량물 작업을 장비가 직접 담당하게 해 작업자의 부하를 크게 낮출 수 있고 다수 작업자가 표준화된 절차로 공유 사용하기도 쉽다. 특히 선별대 운반 작업과 같은 고정된 장소에서 반복 수행되는 작업의 경우, 현장에 설치형으로 적용되는 호이스트 기반의 운반 편이장비는 무게를 줄여주는 동시에 불필요한 자세 부담을 감소시켜 신체의 부담을 완화시키는 데 효과적일 수 있다(Kim et al., 2024).

현장 설치형 운반 안전편이장비가 선별 작업의 부담을 줄이는 실용적 대안이라는 기대는 실질적인 효과의 크기로 검증되어야 한다. 현장 도입 · 투자 결정을 위해서는 부담이 얼마나 줄고, 시간이 어떻게 변하는지에 대한 정량적 근거가 필요하다. 이에 본 연구는 안전편이장비가 선별 작업의 핵심 부담을 실제로 낮추면서도 안전하고 효율적으로 운영될 수 있는지 수치로 확인하고자 했다. 과수 선별장에서 반복적으로 수행되는 수확상자 운반 작업을 대상으로, 안전편의장비를 적용했을 때의 작업자의 근육 부하(근활성도)와 주관적 불편도, 작업 시간의 변화를 정량적으로 평가하고 이를 분석하고자 한다.

2.1 Participants

본 연구는 전신에 근골격계질환이 없는 건강한 농업 관련 직종 종사자인 성인 남성 6명을 대상으로 진행하였으며, 피험자의 연령, 신장, 체중과 관련된 정보는 Table 1과 같다. 선별 작업 시 중량물 운반 및 적재 작업은 주로 남성들이 수행함을 고려하여 피험자는 모두 남성으로 선정하였다. 또한 본 연구는 인간대상연구로, 헬싱키 선언(Declaration of Helsinki)의 윤리 원칙을 준수하여 수행되었다. 연구 참여자들에게 연구 목적 및 실험 절차에 대해 충분히 설명한 후 자발적인 동의를 받았다.

|

Age (years) |

Height (cm) |

Weight (kg) |

|

35.8±5.5 |

176.2±4.0 |

79.5±5.1 |

2.2 Experimental design

과수 선별 작업장에서 이루어지는 수확상자 운반에 대한 인체부담 평가를 위해 실험실 내에 실제 선별 작업장의 작업 현장과 유사한 150mm 높이의 팔레트에 5단으로 적재되어 있는 수확상자를 600mm 높이의 선별 투입부로 운반하는 작업환경을 구현하였다. 이후 장시간 연속 동작에서 발생할 수 있는 땀으로 인한 센서 위치 변화와 누적 피로에 의한 영향을 최소화하기 위하여 근전도와 주관적 불편도를 측정하기 위한 첫 번째 과업과 작업 시간을 측정하기 위한 두 번째 과업으로 나누어 평가를 수행하였다(Figure 1). 수확상자의 크기는 일반적인 수확상자의 크기인 520*360*320(가로*세로*높이)mm이며 무게는 사과 재배 농업인의 수확상자 취급 무게에 대한 선행 연구를 참고하여 15kg으로 설정하고 상자에 무게추를 내측 중앙부에 고정하여 무게를 맞추었다(Seo et al., 2022).

실험은 장비 사용 유무에 따라 다음의 두 가지 조건으로 구성되었다.

WO (Without equipment): 피험자가 손으로 수확상자를 직접 들어 올려 운반함

W (With equipment): 피험자가 장비에 수확상자를 결합하고 들어 올려 운반함

조건 간의 순서는 무작위 교차 설계로 배정하여 순서에 따른 영향을 최소화하였다.

첫 번째 과업은 팰릿(지면에서 150mm 높이) 위에 5단으로 적재되어 있는 수확상자(520*360*320mm) 한 줄(5개)을 1,000mm 떨어진 거리의 선별기 투입부(지면에서 600mm 높이)로 높은 위치에서부터 순서대로 운반하는 과업이다. 한 번에 하나의 상자를 운반하며, 총 5개의 상자를 모두 옮기면 완료하는 것으로 설계하였다.

실험의 절차는 다음과 같다. 실험 전 참여자에게 실험 목적과 절차를 충분히 설명한 후 무선 근전도 센서를 8개 근육 부위에 부착하였다. 센서 부착 후에는 표준화된 방식에 따라 MVC (Maximum Voluntary Contraction) 측정을 수행하여, 실험 중 수집되는 근전도를 정규화하는 기준값으로 활용하였다(Konrad, 2005). 표본 수(n=6)의 제약을 보완하기 위해 WO/W 조건당 5개 상자 운반 과업을 세 번씩 반복하여 수행했으며 편이장비 활용 숙련도를 위해 본 실험 진행 전에 충분한 시험 조작을 통해 작업 숙련도를 확보하였다. 각 반복마다 근전도를 측정하였으며 또한 피험자는 각 반복 완료 후 즉시 Borg's RPE scale 평가지(Table 2)를 사용하여 주관적 불편도에 대해 응답하였다(Borg, 1998; Theurel et al., 2018). 척도의 점수는 6점에 가까울수록 주관적으로 느껴지는 전신의 부하가 적고, 20점에 가까울수록 전신의 부하가 크다는 것을 의미한다(McCormick and Sanders, 1982; Kroemer et al., 1990). 농작업 과업에서 근전도를 측정한 선행 연구에서 과업 간 5분 휴식으로 근육 회복을 유도한 바를 참고하여, 본 연구도 반복 간에 5분 이상의 충분한 휴식 시간을 제공하여 근육 회복을 유도하였다(Kim et al., 2024; Srinidhi et al., 2025).

|

Rating |

Perceived exertion |

|

6 |

No exertion |

|

7 |

Extremely light |

|

8 |

|

|

9 |

Very light |

|

10 |

|

|

11 |

Light |

|

12 |

|

|

13 |

Somewhat hard |

|

14 |

|

|

15 |

Hard |

|

16 |

|

|

17 |

Very hard |

|

18 |

|

|

19 |

Extremely hard |

|

20 |

Maximal exertion |

두 번째 과업은 팰릿(지면에서 150mm 높이) 위에 5단으로 적재되어 있는 수확상자(520*360*320mm) 6줄(30개)을 1,000mm 떨어진 거리의 선별기 투입부(지면에서 600mm 높이)로 한 줄씩 높은 위치에서부터 순서대로 운반하는 과업이다. 첫 번째 과업과 동일한 거리와 방식으로 한 번에 하나의 상자를 운반하며, 총 30개의 상자를 모두 옮기면 완료하는 것으로 설계하였다. 과업은 WO/W 조건 각각 반복 없이 한 번씩 수행하였으며 조건마다 타이머를 이용하여 총 작업 시간을 측정하였다. 첫 번째 과업과 마찬가지로 WO과 W 조건 사이에는 5분 이상의 충분한 휴식 시간을 제공하여 근육 회복을 유도하였다.

첫 번째 과업은 참여자 1인 당 약 35분 정도 소요되었으며 두 번째 과업은 참여자 1인 당 약 15분 정도 소요되어 총 본 실험 시간은 약 50분 정도 소요되었다.

2.3 Apparatus

2.3.1 Transport Assist Device (TAD)

본 연구에서 사용하기 위해 자체 개발된 운반 편이장비는 수확상자 운반을 위한 이동식 호이스트형 장비로, 수확상자 운반 시 신체의 부담을 완화하는 것을 목적으로 한다. 장비는 크게 바닥부, 기둥부, 상부암, 호이스트로 이루어져 있으며 기둥부(360° 수동 회전)와 상부암(220° 회전)의 2자유도 구조로 설계되어 작업자가 원하는 방향으로 상자를 이송할 수 있다. 정격 사용중량은 20kg, 최대 사용중량은 40kg이며, BLDC 모터(200W, DC 24V)를 장착하여 손잡이 부분의 리모콘 버튼을 이용하여 상자를 들어올리고 내린다. 실험에서는 수확상자 선별 작업 위치로 운반하는 데 사용하였다(Figure 2).

2.3.2 Electromyography (EMG)

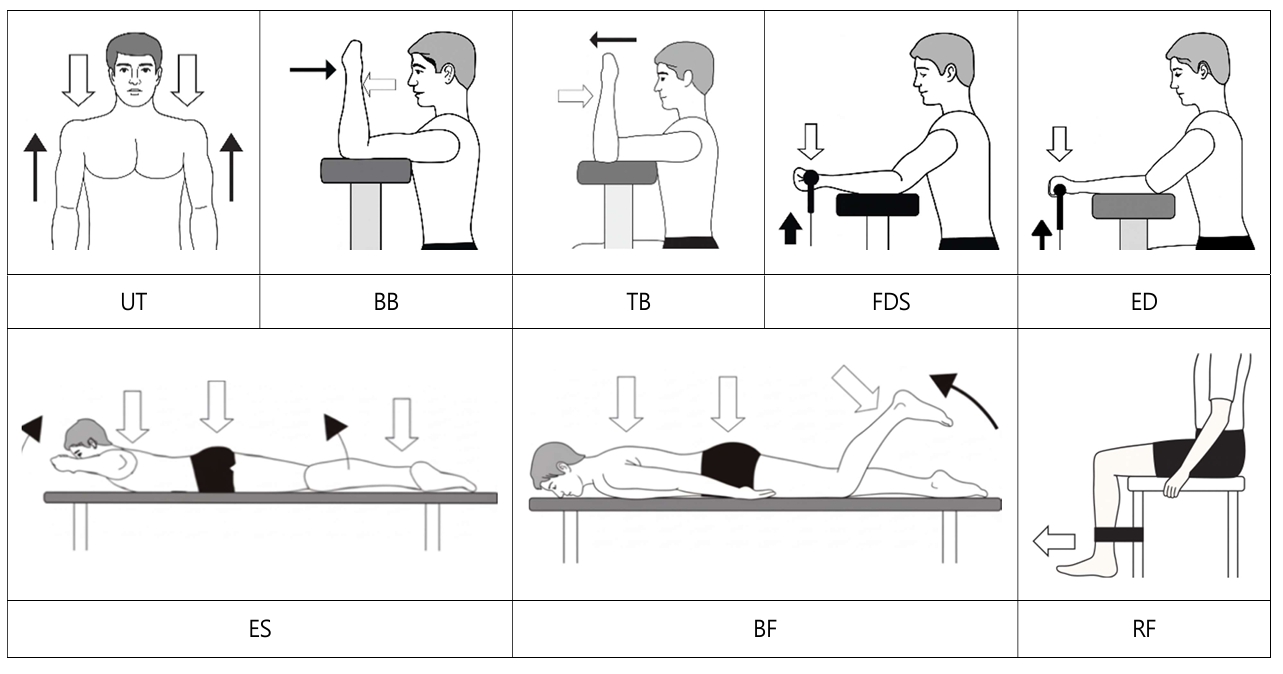

본 연구는 근육의 부하를 정량적으로 측정하기 위해 근전도 시스템 Desktop DTS (Noraxon inc, AZ, USA)를 사용했으며 피험자의 오른쪽 상부승모근(Upper Trapezius, UT), 상완이두근(Biceps Brachii, BB), 상완삼두근(Triceps Brachii, TB), 척측수근굴근(Flexor Digitorum Superficialis, FDS), 총지신근(Extensor Digitorum, ED), 척추기립근(Erector Spinae, ES), 대퇴이두근(Biceps Femoris, BF), 대퇴직근(Rectus Femoris, RF) 총 8개의 근육에 근전도 센서를 부착하였으며 부착 위치는 SEMIAM을 참고하였다(Figure 3).

근전도 신호는 Sampling rate = 1,500Hz로 수집하였고 band pass filtering 20~450Hz 대역으로 필터링하였다. 신호 처리는 MR.3.12 (Noraxon, Arizona, U.S.A.) 프로그램을 이용하였으며 수집된 RMS 데이터는 Filtering, Rectification, Smoothing, Amplitude Normalization 순으로 신호 처리 하였다. 각 피험자의 근육에 따른 정규화를 수행하기 위해 MVC (Maximum Voluntary Contraction)를 측정하였다. 최대 근활성도는 Figure 4와 같이 각 근육에 대하여 2회 반복 측정(반복 사이 간 1분 휴식)하여 더 큰 값을 이용하였으며 휴식 시 근활성도는 동일하게 2회 반복 측정하여 더 낮은 값을 사용하였다. 정규화 방식은 %MVC를 채택하였으며, 계산된 수식은 Equation 1과 같다.

(where, = muscle activity during unit work,

= maximum muscle activity,

= muscle activity at rest)

2.4 Statistical analysis

수집된 자료는 R 통계 소프트웨어(R version 4.3.3; R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria)를 사용하여 분석하였다. 모든 통계적 유의수준은 0.05로 설정하였다.

실험에서 획득한 근전도(EMG) 데이터는 전처리 과정을 거쳐 각 근육별로 평균, 50% 백분위수(50th percentile), 90% 백분위수(90th percentile)를 산출하였다. 평균은 전 작업 구간의 전체적인 근활성도 수준을, 50th percentile은 지속적인 또는 대표적인 근활성도 수준을, 90th percentile은 작업 중 발생하는 높은 부하 수준을 반영하기 위해 선정하였다. 이렇게 산출된 세 가지 지표를 각각 독립적으로 사용하여 조건(WO/W) 간 차이를 분석하였고 이를 통해 장비 착용 여부에 따른 전반적, 중간 강도, 고강도 수준의 근활성도 변화를 다각도로 분석하고자 하였다.

분석에는 동일한 피험자가 두 조건 모두에서 여러 차례 측정에 참여하였기 때문에 반복측정 구조를 반영하고, 피험자 간 개인차를 통제하기 위해 선형혼합효과모형(linear mixed-effects model, LMM)을 적용하였다. 조건은 고정 효과로, 피험자는 랜덤 효과로 설정하여 반복측정 구조를 반영하였다. 근육별 차이를 확인하기 위해 조건과 근육 간 상호작용 항을 포함하였으며, 유의한 상호작용이 나타난 경우 근육별 조건 차이를 사후 비교하였다. 사후 비교는 ANOVA 모델 기반의 emmeans 패키지를 이용하여 수행하였으며, WO와 W 조건 간 차이를 단순 대비 방식으로 비교 분석하였다. 주관적 불편도(Borg's RPE scale) 또한 마찬가지로 수집된 데이터에 대해 조건(WO, W) 간 차이를 분석하고자 했다. 피험자 간 개인차를 통제하기 위해 선형혼합효과모형을 적용하였으며, 피험자를 랜덤 효과(Random effect)로 설정하였다.

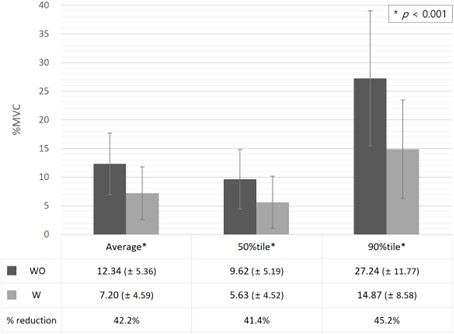

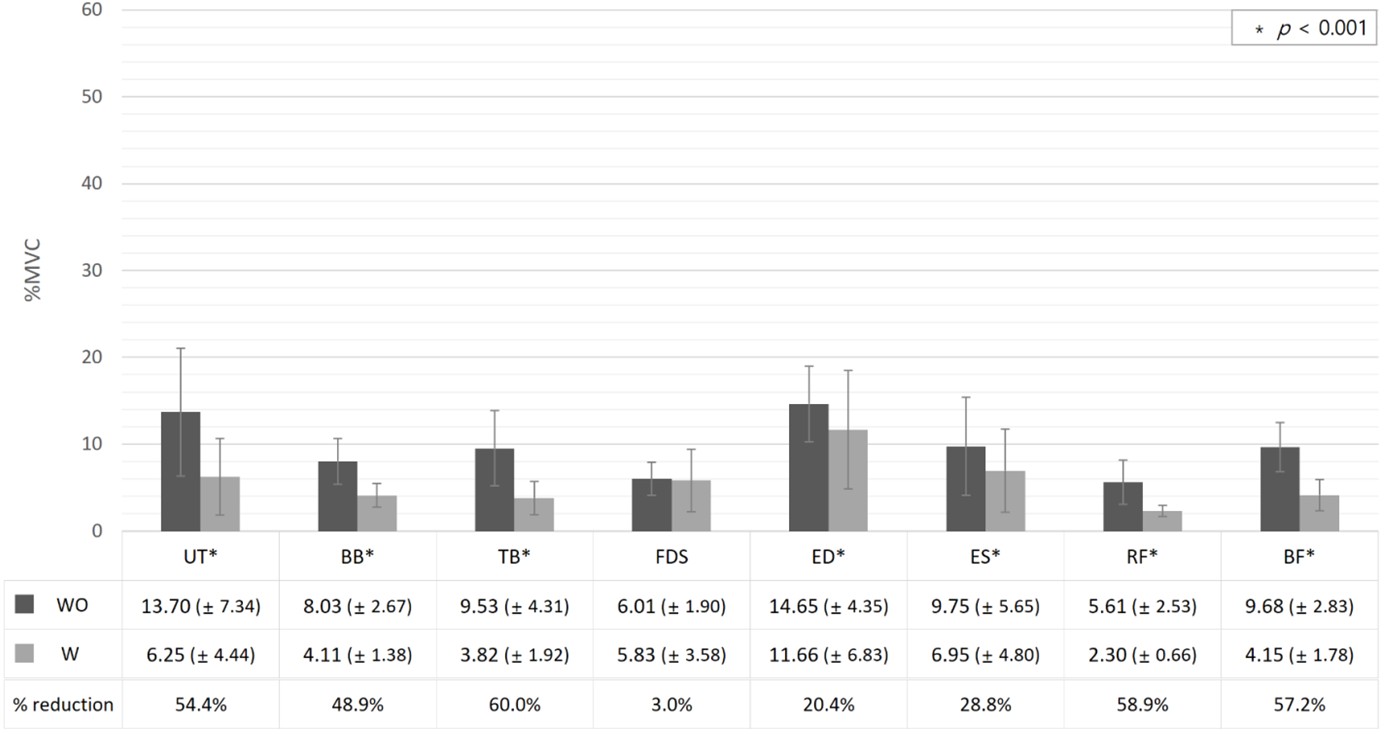

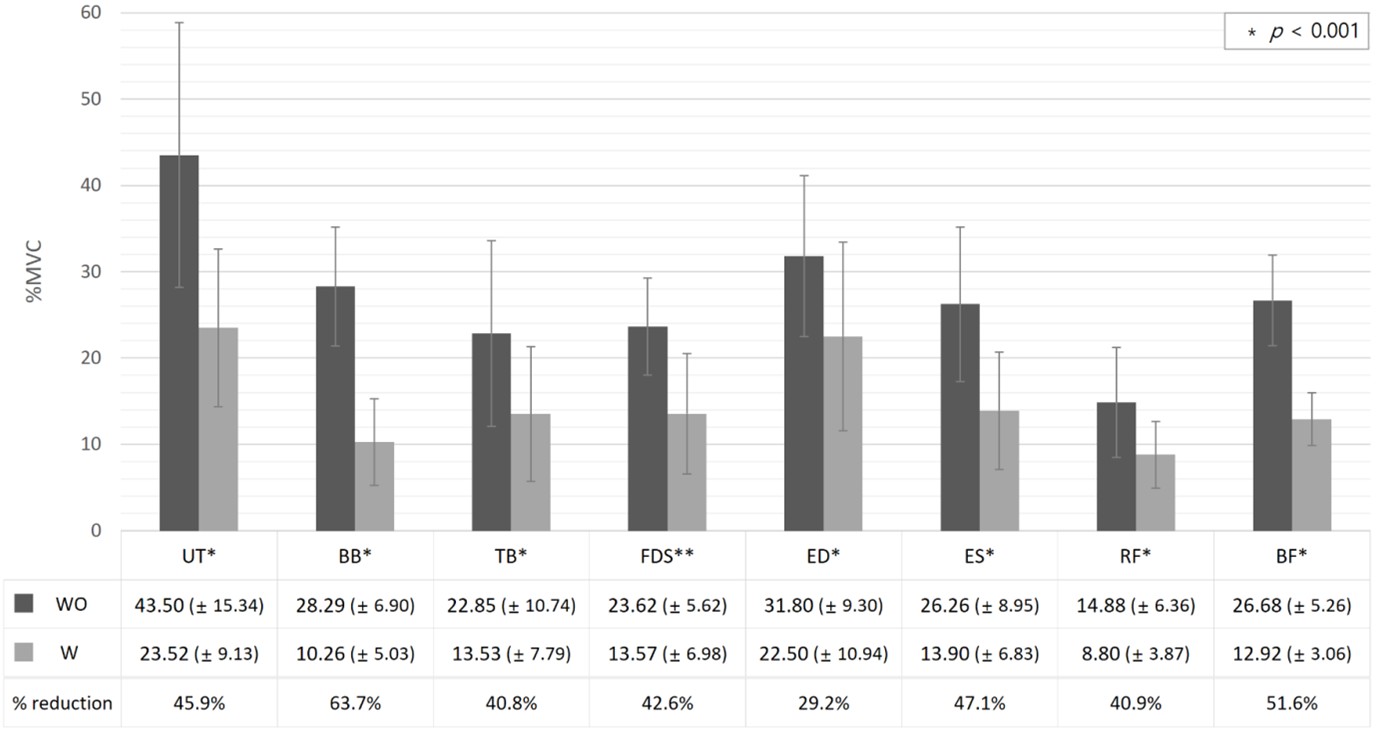

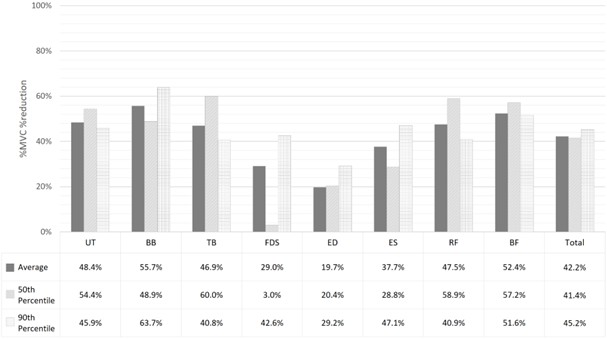

3.1 Electromyography - Task 1

실험 조건(WO, W)에 따른 전체 근전도(%MVC) 결과는 평균, 50th percentile, 90th percentile 모든 지표에서 W 조건이 WO 조건에 비해 유의하게 낮은 값을 나타냈으며(p < 0.001), 각각 42.2%, 41.4%, 45.2%의 감소율을 보였다(Figure 5).

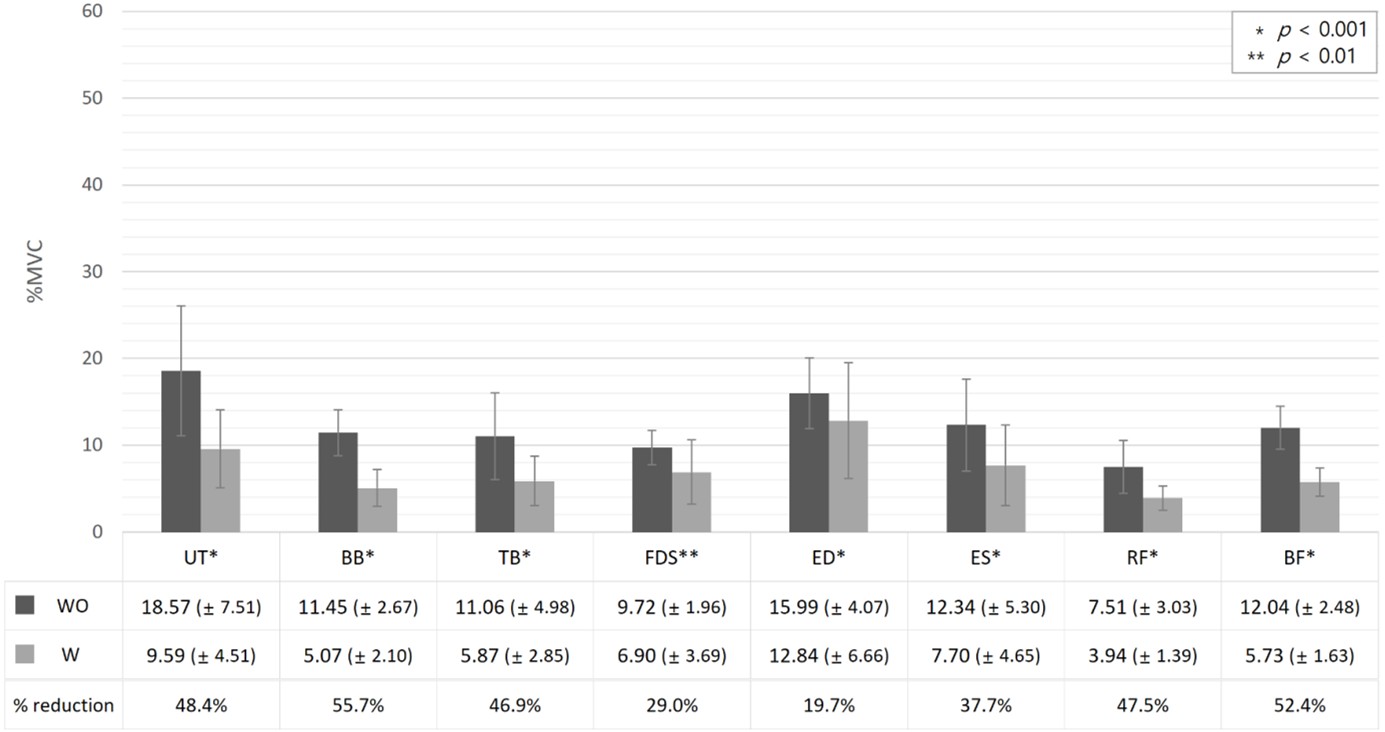

평균 %MVC에 대한 근육별 결과에서 모든 근육에서 W 조건이 WO 조건보다 유의하게 낮았다(p < 0.01). 특히 상완이두근(BB)과 대퇴이두근(BF)에서 각각 55.7%와 52.4%의 감소율을 보여 가장 큰 차이를 나타냈으며, 상부승모근(UT), 대퇴직근(RF)과 상완삼두근(TB)에서도 45% 이상 감소하였다. 반면, 총지신근(ED)에서는 19.7%로 감소 폭이 상대적으로 작았다(Figure 6).

50th percentile %MVC에서는 척측수근굴근(FDS)을 제외한 모든 근육에서 W 조건이 유의하게 낮았다(p < 0.01). 상완삼두근(TB), 대퇴직근(RF), 대퇴이두근(BF)에서 60%에 가까운 감소율이 관찰되었으며 상부승모근(UT), 상완이두근(BB)에서도 45~55% 수준의 감소가 나타났다. 반면, 척측수근굴근(FDS)에서는 조건 간 유의한 차이가 없었다(p = 0.850) (Figure 7).

90th percentile %MVC에서도 모든 근육에서 W 조건이 WO 조건보다 유의하게 낮았다(p < 0.001). 상완이두근(BB)과 대퇴이두근(BF)에서 각각 63.7%와 51.6%의 감소율을 보여 가장 큰 차이를 보였으며, 상부승모근(UT)과 척추기립근(ES)에서도 45% 이상의 감소가 확인되었다. 총지신근(ED)에서는 약 29%로 감소 폭이 가장 작았다(Figure 8).

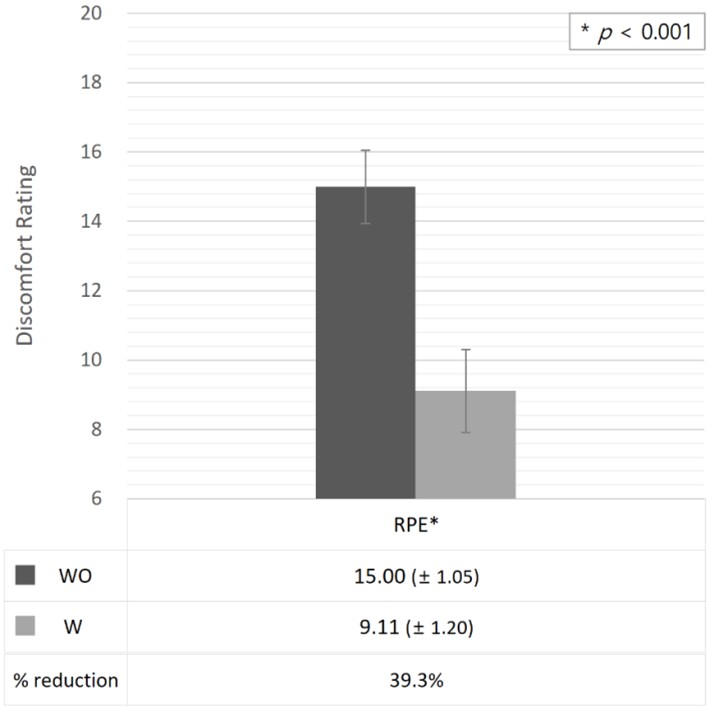

3.2 Subjective discomfort - Task 1

주관적 불편도는 W 조건에서 평균 9.11점으로, WO 조건의 평균 15.00점보다 약 39.3% 낮았다. 두 조건 간 차이는 통계적으로 매우 유의하였다(p < 0.001) (Figure 9).

3.3 Work duration - Task 2

작업 시간 비교는 조건당 표본 수가 6으로 제한되어 통계적 검정은 시행하지 않았으나 W 조건에서 평균 372.5초로, WO 조건의 평균 175.5초보다 112.3% 증가하였다(Figure 10).

본 연구에서는 과수 선별장 수확상자 운반 시 운반 안전편이장비의 적용 효과를 확인하기 위해 장비 사용 유무(WO/W)에 따른 근활성도, 주관적 불편도, 작업 시간 차이를 비교하였다.

근전도 결과 분석 결과, 전체 근육의 평균을 기준으로 비교했을 때 WO 대비 W에서 근활성도 지표가 전반적으로 유의하게 낮았다(p < 0.001). 평균 %MVC는 WO 12.34에서 W 7.20으로 5.14%MVC 감소(감소율 42.2%), 50th percentile은 WO 9.62에서 W 5.63으로 3.99%MVC 감소(감소율 41.4%), 90th percentile은 WO 27.24에서 W 14.87로 12.37%MVC 감소(감소율 45.2%)하였다. 선행 연구(Jonsson, 1982; Mixco et al., 2016; Kim et al., 2024)에 따르면 지속적인 작업 중의 평균 %MVC는 10% 이하가 안전 범주로 권고된다. 본 연구에서 WO의 평균 %MVC는 12.34%MVC로 이 권고를 초과했으나, W의 평균은 7.20%MVC로 권고 수준 이내로 낮아졌다. 즉, WO에서는 위험 범주였지만 W에서는 위험하지 않은 수준으로 전환되었다고 볼 수 있다. 근육별로 볼 경우, 평균 %MVC는 2.82~8.98%MVC 감소, 50th percentile은 0.18~7.45%MVC 감소, 90th percentile은 6.08~19.98%MVC 감소가 관찰되어, 특정 부위에 국한되지 않은 폭넓은 완화가 확인된다. 특히 90th percentile의 감소 폭이 가장 컸다는 점은, 장비 사용이 전반적으로 도움이 될 뿐 아니라 작업 중 부담이 크게 치솟는 구간(피크)에서 더 크게 완화 효과를 보였다는 걸 시사한다.

근육별로 %MVC의 50th percentile, 90th percentile 변화를 WO와 W에서 비교하면, 완화 양상(감소율)이 서로 달랐다(Figure 11). 50th percentile은 작업 전반의 지속적 부담(평상 강도)을, 90th percentile은 가장 힘든 순간(피크 구간)을 대표하므로, WO와 W의 50th percentile, 90th percentile 감소율 변화를 비교하면 각각 지속 구간과 피크 구간에서의 부담 완화 정도를 확인할 수 있다. 척측수근굴근(FDS)은 50th percentile에서는 유의한 차이가 없던 반면, 90th percentile에서의 하락은 극단적으로 두드러졌다. 이는 W에서 손잡이(리모컨)를 계속 쥐고 있어 평소 긴장은 남지만, WO에서 상자를 잡아 들어 올리는 때처럼 순간적으로 힘이 치솟는 구간은 장비가 부담을 가져가면서 피크가 크게 내려간 것으로 해석된다. 총지신근(ED)은 전체적으로 변화 폭이 크지 않았지만, 그 중에서는 90th percentile의 감소가 상대적으로 컸다. 총지신근(ED)는 척측수근굴근(FDS)의 보조 · 길항근 역할을 수행한다. 이에 총지신근(ED)는 척측수근굴근(FDS)과 마찬가지로 손잡이(리모컨) 그립 시 보조 · 길항 역할 특성상 50th percentile은 유지되고, 순간적인 피크만 일부 줄어든 양상으로 볼 수 있다.

대퇴직근(RF)과 상완삼두근(TB)은 50th percentile에서의 완화가 더 뚜렷했다. WO에서는 상자를 들고 이동 · 받침을 계속 하며 두 근육이 순간적인 큰 힘을 사용하기 보다 비교적 지속적으로 쓰였고 W에서는 전체적으로 들고 버티는 구간이 줄어 지속 구간(50th percentile)에서 더 낮아진 것으로 보인다. 반면 척추기립근(ES)과 상완이두근(BB)은 90th percentile에서의 하락이 더 컸다. WO에서는 낮은 단에서 상자를 떼어 들 때 허리를 굽힌 자세에서 순간적으로 척추기립근(ES)의 신전 힘이 크게 필요하고, 팔꿈치를 급히 굽혀 들어올릴 때도 상완이두근(BB)의 피크가 발생하기 쉬운데, W에서는 한 번에 크게 힘을 줄 일이 줄어들어 이런 순간 피크가 낮아진 것으로 해석된다.

요약하면, W 조건에서

피크 구간 완화: ES, BB, FDS처럼 "한순간 크게 힘을 주는 동작"에서 생기던 90th percentile을 낮춰 주고,

지속 구간 완화: RF, TB처럼 "들고 이동 · 받침을 계속하는 동작"의 50th percentile을 낮추는 경향을 보였다.

즉, 운반 안전편이장비는 한쪽으로 쏠린 부담을 덜어 한 번에 크게 힘을 쓰는 순간과 계속 버티는 구간을 각각 다른 방식으로 가볍게 해 주는 것으로 보인다.

주관적 불편도는 WO 대비 W에서 전반적으로 낮았고, 이 하락 방향은 근전도의 전반적 감소와 일치했다. 일부 참가자에서 변화폭이 비교적 작은 경우도 있었는데, 이는 개인차(습관 · 숙련도 · 피로 내성)의 영향으로 해석 가능하다. 종합하면, 주관적 불편도 결과는 안전편이장비 사용 시 전반적 부담이 줄었다는 점을 주관적 측면에서 뒷받침해 준다.

작업 시간 비교는 조건당 표본 수가 6으로 제한되어 통계적 검정은 시행하지 않았다. 다만 기술통계 수준의 비교에서, WO 대비 W에서 작업 시간이 2배 이상 길어지는 양상이 관찰되었다. 이 증가는 (i) 장비 구동에 따른 상 · 하 이동 시간(모터 구동 시작 · 정지에 수반되는 지연 포함), (ii) 장비와 상자의 체결 · 해제에 필요한 준비 동작, (iii) 이동 중 장비 스윙 억제를 위한 미세 조작, (iv) 초기 숙련도 부족 등이 복합적으로 작용한 결과로 보인다.

농작업 환경에서는 작업 속도가 생산성 · 원가에 직접 연결되며, 선별라인의 연속 공급과 대기 시간 관리에도 영향을 준다. 특히 피크 시간대에는 작은 지연도 병목으로 확대되어 라인 효율 저하, 인력 재배치 부담, 불필요한 대기 · 이동 증가로 이어질 수 있다. 따라서 시간은 현장 적용성을 가르는 핵심 과제가 된다. 실제 적용 가능성을 높이기 위해서는 시간 손실을 줄이는 개선이 필요하며, 예를 들어 (i) 상 · 하 이동의 접근 구간은 빠르게, 접촉 직전은 느리게 동작하는 2단 속도 제어, (ii) 체결 · 해제 과정을 단순화하는 퀵 릴리즈 자동 그립, (iii) 정지 시 장비 흔들림을 줄이는 소프트 스타트 · 감속 및 댐핑, (iv) 절차의 숙련 등이 고려될 수 있다. 이러한 개선이 병행되면 W에서 나타난 시간 페널티를 줄이면서, 본 연구에서 확인된 근활성도 완화의 이점을 유지하는 방향으로 농촌 현장 상용화 · 보급 가능성을 높일 수 있을 것이다.

본 연구는 과수 선별장에서 이루어지는 수확상자 운반 작업에서 운반 안전편이장비 사용의 효과를 WO와 W 조건으로 비교하였다. 전반적인 정량적 지표들의 평가 결과 W 조건에서 근전도, 주관적 불편도 지표가 모두 유의하게 감소하여 신체 부담 완화의 효과를 보였다. 반면 작업 시간은 통계 검정은 수행하지 못했으나 WO 대비 W에서 2배 이상 길어지는 경향을 보였다.

이 연구는 몇 가지 한계를 가진다. 표본 규모가 제한적이고 피험자 풀에 실제 선별장 근무자 연령대를 고려하지 못했으며 동작이 운반 작업에 한정되었고, 단수별(높이별) 효과 차이는 측정하지 못하였다. 또한 자세 평가는 수행하지 않아 EMG · RPE 변화와 특정 동작 자세의 인과를 단정할 수 없다.

그럼에도 본 연구는 다음과 같은 의의를 가진다. 첫째, 지속 작업 시 평균 %MVC 10% 이하 권고를 기준으로 볼 때, WO의 평균 12.34%MVC는 권고를 초과했으나 W의 평균 7.20%MVC는 권고 수준 이내로 낮아져 안전편이장비가 전반적 근부하를 줄였음을 정량적으로 제시하였다. 둘째, 90th percentile에서의 큰 하락은 작업 중 가장 힘든 순간의 부담을 낮추는 방향임을 시사한다. 셋째, 이러한 결과는 농작업 환경에 적합한 안전편이장비의 개발 및 적용을 위한 기초자료로 활용될 수 있으며, 향후 농업 현장의 장비 도입 타당성(현장 실사용 가능성, 기대 효과와 비용의 균형)에 대한 실질적 근거를 제공한다. 넷째, 본 연구에서 사용한 지표 세트—평균 · 50th percentile · 90th percentile %MVC, RPE, 시간—는 안전편이장비 평가 체계 구축의 출발점이자 기본 지표로서 기능할 수 있으며, 이후 설계 개선(체결 · 해제 단축, 동선 · 배치 최적화, 조작 표준화 · 숙련 반영, 속도 제어 · 스윙 억제)과 현장 파일럿, 장시간 노출 평가, 경제성 · 수용성 검증을 통해 보급 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

References

1. Ahn, H.S., Yoo, H.K. and Lee, S.K., Farmers' health care and fatigue awareness symptoms, Journal of Agricultural Education and Human Resource Development, 17(1), 43-48, 1985.

2. Borg, G.A., Borg's perceived exertion and pain scales, Human kinetics, United States, 1998.

Google Scholar

3. Boriboonsuksri, P., Taptagaporn, S. and Kaewdok, T., Ergonomic Task Analysis for Prioritization of Work-Related Musculoskeletal Disorders among Mango-Harvesting Farmers, Safety, 8(1), 6, 2022.

Google Scholar

4. Cohen, A.L., Elements of ergonomics programs: a primer based on workplace evaluations of musculoskeletal disorders, DIANE Publishing, 1997.

Google Scholar

5. Jonsson, B., Measurement and evaluation of local muscular strain in the shoulder during constrained work, Journal of Human Ergology (Tokyo), 11(1), 1982.

Google Scholar

6. Kee, D., Participatory Ergonomic Interventions for Improving Agricultural Work Environment: A Case Study in a Farming Organization of Korea, Applied Sciences, 12(4), 2263, 2022.

Google Scholar

7. Kim, S.O., Choi, N.Y., Yoo, N.Y. and Park, S.A., Upper and Lower Limb Muscle Activation during Green Care: An Electromyographic Analysis, HortScience, 59(7), 934-940, 2024.

Google Scholar

8. Kim, S.Y., Kim I., Jung W., Lee C.K. and Seo M., Physical Burden of Farmers by Loading Height in Apple Sorting Task, Journal of the Ergonomics Society of Korea, 43(3), 2024.

9. Konrad, P., The ABC of EMG: A Practical Introduction to Kinesiological Electromyography, Version 1.4, Noraxon Inc., 2005, https://www.noraxon.com/wp-content/uploads/2014/12/ABC-EMG-ISBN.pdf (retrieved March 11, 2025).

Google Scholar

10. Kroemer, K.H.E., Kroemer, H.J. and Kroemer-Elbert, K.E., Engineering Physiology: Bases of Human Factors/Ergonomics, 2nd ed., Van Nostrand Reinhold, New York, 1990.

Google Scholar

11. McCormick, E.J. and Sanders, M.S., Human factors in engineering and design, McGraw-Hill Companies, 1982.

Google Scholar

12. Meyers, J.M., Faucett, J., Tejeda, D.G., Kabashima, J., Miles, J.A., Janowitz, I., Duraj, V., Smith, R. and Weber, E., High risk tasks for musculoskeletal disorders in agricultural field work, In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, 44(22), 616-619, 2000.

Google Scholar

13. Mixco, A., Masci, F., Brents, C.A. and Rosecrance, J., Upper Limb Muscle Activity among Workers in Large-Herd Industrialized Dairy Operations, Frontiers in Public Health, 4-134, 2016.

Google Scholar

14. Ong-Artborirak, P., Kantow, S., Seangpraw, K., Tonchoy, P., Auttama, N., Choowanthanapakorn, M. and Boonyathee, S., Ergonomic Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Ethnic Lychee-Longan Harvesting Workers in Northern Thailand, Healthcare, 10(12), 2446, 2022.

Google Scholar

15. Punnett, L. and Wegman, D.H., Work-related musculoskeletal disorders: the epidemiologic evidence and the debate, Journal of Electromyography and Kinesiology, 14(1), 13-23, 2004.

Google Scholar

16. RDA, 2024 Easy-to-understand Farmer's Occupational Illness, moonyoungdang, 2025.

17. RDA, Health promotion of agricultural work and ease of manpower agricultural work, Report on Agricultural Research and Development Project of Rural Development Administration, 1995.

18. Seo, M., Kim, H. and Jung, W., Ergonomic Improvements to Agricultural Harvest Baskets to Reduce the Risk of Musculoskeletal Disorders among Farmers, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(17), 10669, 2022.

Google Scholar

19. Srinidhi, G., Agrawal, K.N., Kumari, S., Potdar, R.R., Chandel, N.S., Ramana Rao, K.V., Singh, K. and Kumar, M., Muscle fatigue assessment using surface electromyography in farm operations performed in protected cultivation, Scientific Reports, 15, 33758, 2025.

Google Scholar

20. Theurel, J., Desbrosses, K., Roux, T. and Savescu, A., Physiological consequences of using an upper limb exoskeleton during manual handling tasks, Applied Ergonomics, 67, 211-217, 2018.

Google Scholar

PIDS App ServiceClick here!