eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

eISSN: 2093-8462 http://jesk.or.kr

Open Access, Peer-reviewed

Soon Young Oh

10.5143/JESK.2025.44.5.685 Epub 2025 November 07

Abstract

Objective: The purpose of this study is to verify whether or not the filter-exposed anti-vibration mask used in welding work secures non-combustibility when exposed to high-temperature spatter and melt and maintains performance.

Background: Welding poses a direct risk to a worker's respiratory health protection due to the generation of spatter, harmful gases, and welding fumes caused by high heat. However, existing commercial masks have been developed mainly based on filtration efficiency and intake resistance, so thermal safety in high-temperature environments is relatively weak. Therefore, it is necessary to experimentally verify the effect of applying a non-combustible protective cover filter.

Method: In the target of eight types of domestic filter-exposed anti-vibration masks (A–H), damage caused by spatter was evaluated in horizontal and overhead welding positions. In addition, dust collection efficiency and intake resistance were measured using TSI 8130A, and the material components of non-combustible filters (G, H) were analyzed through FE-SEM/EDS.

Results: In tow different welding posture, all existing products (A–F) were damaged, but products (G, H) applied with non-combustible protective covers were not damaged. The collection efficiency of G and H products exceeded the standard value at 99.6% and 99.99%, respectively, and the intake resistance was 113.4 Pa and 154.6 Pa, respectively, which were within the standard value. As a result of component analysis, the main components were carbon and oxygen, and no harmful heavy metals or carcinogens were detected.

Conclusion: The non-combustible protective cover filter satisfies all of the non-combustibility, filtration performance, convenience of wearing, and material safety compared to existing products, thereby simultaneously ensuring the health and safety of workers in high-temperature environments such as welding.

Application: This study provides basic data for the selection and use of dust masks suitable for industrial sites, and presents an ergonomic basis for establishing a safety culture and protecting workers in a high-temperature and high-intensity work environment.

Keywords

Welding spatte Filtering facepiece respirator Flame-resistant filter Filtration efficiency Inhalation

용접은 금속가공 및 접합을 위한 대표적인 공정으로, 다양한 산업현장에서 필수적으로 수행되고 있다. 특히 조선업, 건설업, 제조업 등에서 용접은 생산성과 품질을 좌우하는 핵심 작업으로 자리 잡아왔다(Antonini, 2003; Flynn and Susi, 2010). 그러나 용접 과정은 3,500~5,000℃(최고 약 6,000℃)에 달하는 고열을 동반하며, 이로 인해 용접흄(welding fume), 유해가스, 강한 자외선 및 적외선, 그리고 고온의 스패터(spatter, 용접 불똥)가 발생한다(Chen et al., 2017). 이러한 유해인자는 작업자의 호흡기 · 시각 · 피부에 직접적인 영향을 미치며, 직업성 재해의 주요 원인으로 보고되고 있다(Lee, 2011).

특히 스패터는 520~1,400℃의 높은 온도를 가지며(Han, 2002), 개인 보호구(PPE)의 표면 발화 및 필터 손상을 유발할 가능성이 크다. 현재 국내에서 시판되는 필터 노출식 반면형 방진 마스크의 주 여과재는 정전성이 우수한 폴리프로필렌(polypropylene) 섬유이나, 폴리프로필렌은 낮은 융점(165℃)과 발화점(260℃), 자동발화온도(약 437℃)로 인해 고온 작업 환경에 취약하다(Daehan Yuhwa, 2016). 이러한 물성적 특성은 용접 작업 시 마스크 필터의 열적 안정성 부족으로 이어질 수 있다.

한편, 용접 작업 환경의 공기 중 유해물질 특성을 살펴보면 다량의 미세 입자상 물질이 발생하며, 이는 입경이 매우 작아 호흡기 깊숙이 침투할 수 있다. 실제 국내 조선업 작업장을 대상으로 한 연구에서는, 공기 중 용접흄 농도가 작업 환경 허용기준(5mg/m3)을 초과한 사례가 88%에 달하였으며, 기하평균 농도는 9.93mg/m3 (2.14~24.86mg/m3)에 이르렀다(Song et al., 2001). 특히 밀폐된 도크 작업장의 경우 농도가 12.0mg/m3 (6.01~24.86mg/m3)로 매우 높았고, 개인시료 측정 시 지역시료 대비 4배 이상 높은 농도가 보고되었다. 이는 용접 작업자가 직면하는 호흡기 노출 위험이 상당함을 보여준다.

이러한 배경에서, 방진 마스크는 용접 작업자의 호흡기를 보호하는 핵심적인 개인 보호구로서 중요한 역할을 담당한다. 그러나 기존 마스크는 여과 효율 중심으로 개발되어 왔으며, 고온 입자(스패터)로 인한 필터 손상이나 발화 가능성에 대한 연구는 상대적으로 부족하다. 최근 불연성 소재를 적용한 보호커버 필터가 개발되었으나, 실제 작업 환경에서의 내열성, 불연성, 여과 효율, 흡기 저항, 착용 편의성에 대한 종합적 검증은 미비한 상황이다(Zhao et al., 2022).

따라서 본 연구의 목적은 필터 노출식 반면형 방진 마스크에 불연성 보호커버 필터를 적용했을 때 (1) 스패터 및 고온 용융물에 대한 안전성 확보 여부, (2) 여과 효율 변화, (3) 흡기 저항 특성, (4) 보호커버 소재의 인체 유해성 여부를 실험적으로 검증하는 것이다. 이를 통해 용접 작업자에게 적합한 호흡 보호구 선택을 위한 근거 자료를 제시하고, 산업현장에서의 안전성과 근로자 건강을 증진시키는 인간공학적 기초 자료를 마련하고자 한다.

2.1 Welding work environment and health hazards

용접은 금속 접합 공정의 핵심 기술로, 조선 · 건설 · 제조 산업에서 광범위하게 사용되고 있다. 그러나 용접 과정에서 발생하는 고온(3,500~6,000℃)과 강한 자외선, 금속흄(fume), 및 유해가스는 작업자의 호흡기 및 피부 건강에 심각한 영향을 미친다(Antonini, 2003; Flynn and Susi, 2010). 특히 용접흄은 지름 0.1μm 이하의 초미세입자로 구성되며, 철(Fe), 망간(Mn), 크롬(Cr), 니켈(Ni) 등의 중금속을 포함하고 있어 흡입 시 금속열(fume fever), 만성폐질환, 신경학적 손상 등의 원인이 된다(Antonini, 2003; Schoonover et al., 2011). 국내 조선업 현장에서 수행된 연구에서도 용접흄의 공기 중 농도가 허용기준(5mg/m3)을 초과하는 사례가 88% 이상으로 보고되었고, 개인시료 측정치는 지역시료보다 약 4배 높은 농도를 보였다(Han, 2002). 이러한 결과는 밀폐된 작업 공간에서의 호흡기 노출 위험이 매우 높음을 시사하며, 용접 작업자에게 적절한 호흡 보호구 착용이 필수적임을 보여준다.

2.2 The role and limitations of dust masks

방진 마스크는 호흡기 보호구(PPE)의 핵심 장비로, 작업자가 흡입할 수 있는 미세 입자 및 유해물질을 여과하는 기능을 수행한다. 그러나 대부분 사용하고 있는 보호구는 입자상 물질의 포집 효율에 초점을 두어 개발되었으며, 고온 입자(스패터)로 인한 열적 손상에 대한 고려는 미흡하다. 실제 연구에서는 방진 마스크의 여과 성능이 실험실 시험에서는 높게 나타났으나, 실제 용접흄 조건에서는 효율이 저하되는 경향이 관찰되었다(Song et al., 2001). 또한 폴리프로필렌(polypropylene, PP) 섬유는 정전 여과 성능은 우수하지만, 낮은 융점(165℃)과 발화점(260℃)으로 인해 용접 시 발생하는 고온 입자에 취약하다(Lee, 2011). 이러한 열적 한계는 필터 손상과 발화 위험으로 이어질 수 있으며, 이는 곧 호흡기 보호의 실패를 의미한다.

국내 연구에서도 방진 마스크의 실제 용접흄 여과 효율을 평가한 결과, 일부 보호구는 실험실 인증 수치에 비해 현저히 낮은 효율을 보였고, 이는 필터 재질의 열적 안정성 부족에서 기인하는 것으로 분석되었다 Han (2002). 따라서 용접 환경에서 사용되는 방진 마스크는 단순 여과 효율뿐 아니라 열적 안정성과 불연성을 동시에 고려해야 한다.

2.3 The need for a non-combustible protective cover filter

용접 · 용단 등 고열 작업 환경에서는 스패터, 불티, 용융 금속 입자 등의 낙하로 인해 필터의 직접적인 손상이 빈번히 발생한다. 이러한 문제를 해결하기 위해 최근에는 필터 외부를 불연성 소재로 보호하는 커버(filter cover)가 적용된 보호구가 개발되고 있다(KOSHA, 2017).

불연성 보호커버는 고온 입자에 의한 필터 파손을 방지하고, 여과층의 구조적 안정성을 유지함으로써 호흡기 보호 효과를 향상시킨다. 그러나 불연성 소재의 적용은 필터의 두께 증가나 통기 저항 상승으로 인한 착용감 저하를 유발할 수 있으며, 이는 장시간 착용 시 작업자의 피로 및 순응도 저하로 이어질 수 있다(Gil, 2017). 따라서 보호커버 적용 여부에 따른 성능과 착용 편의성 간의 균형을 평가하는 연구가 필요하다. 최근 연구에서는 난연성과 통기성을 동시에 갖춘 복합 소재 필터가 개발되고 있으며, 이러한 필터는 화재 및 고온 환경에서도 안정적으로 여과 성능을 유지할 수 있음을 보고하였다(KOSHA, 2017).

2.4 Evaluation of protective equipment from an ergonomic perspective

인간공학적 관점에서 개인 보호구(PPE)의 평가는 단순 물리적 성능에 국한되지 않고, 착용자의 생리적 부담, 착용 편의성, 순응도, 인지적 요구 등을 함께 고려해야 한다(Gil, 2017; Brisbine et al., 2022). 특히 방진 마스크의 흡기 저항이 높으면 호흡 부담이 증가하고, 장시간 착용 시 피로 누적과 착용률 저하로 이어질 수 있다. Brisbine et al. (2022)의 체계적 문헌고찰에서도 PPE의 착용 적합성(fit)과 착용성(comfort)이 사용자의 근골격 부하, 반응 속도, 폐활량 등 작업 성능에 직접적인 영향을 미친다고 보고하였다. 따라서 불연성 보호커버 필터의 성능 평가는 단순한 불연성 확보에 그치지 않고, 실제 사용자의 착용감과 작업 피로도, 순응도까지 포괄하는 인간공학적 관점에서 이루어져야 한다.

3.1 Test material

본 실험에 사용된 방진 마스크는 현재 국내에 사용하고 있는 필터 노출식 반면형 방진 마스크와 용접 작업장에서 실제로 사용되고 있는 보호구로, 한국산업안전보건공단 검정을 득한 1급(여과 효율 94% 이상) 마스크 8종(A–H)을 대상으로 하였다. A–H의 순서는 검정된 순서와 관계없이 무작위로 정하였다.

이와 같이 다양한 방진 마스크를 선정한 이유는 실제 산업현장에서 근로자가 착용할 수 있는 보호구의 대표성을 확보하고, 서로 다른 제품 간 성능 차이를 비교하여 작업자 건강 보호와 적합한 보호구 선택에 대한 기초 자료를 마련하기 위함이다.

3.2 Test machine

3.2.1 Non-combustibility test materials

용접봉은 조선업종에서 CO2 수동 용접 시 주로 사용되는 솔리드 와이어(Solid wire) SM100, SM80G, SM55H(현대종합급속 용접봉)를 사용하였다. 모재는 조선업에서 널리 활용되는 TMCP형 고장력강을 사용하였으며, 용접기는 CO2를 보호 가스로 사용하는 GMAW(가스 금속 아크 용접) 반자동 용접기를 사용하였다. 이는 실제 조선업 용접 환경과 최대한 유사한 조건을 구현하기 위함이며, 산업현장에서의 적용 가능성을 높이는 동시에, 근로자의 안전에 직결되는 불연성 성능 평가라는 연구 목적과도 부합한다.

3.2.2 Capture efficiency and intake resistance measuring equipment

포집 효율 및 흡기 저항 평가는 미국 TSI사의 8130A (Automated Filter Tester)를 활용하였다. 해당 장비는 국제적으로 호흡 보호구 성능 평가에 널리 사용되는 표준 장비로, 정량적이고 재현성 있는 결과를 통해 근로자의 호흡 부담과 안전성을 평가할 수 있다는 장점이 있다.

3.2.3 Filter component analysis equipment

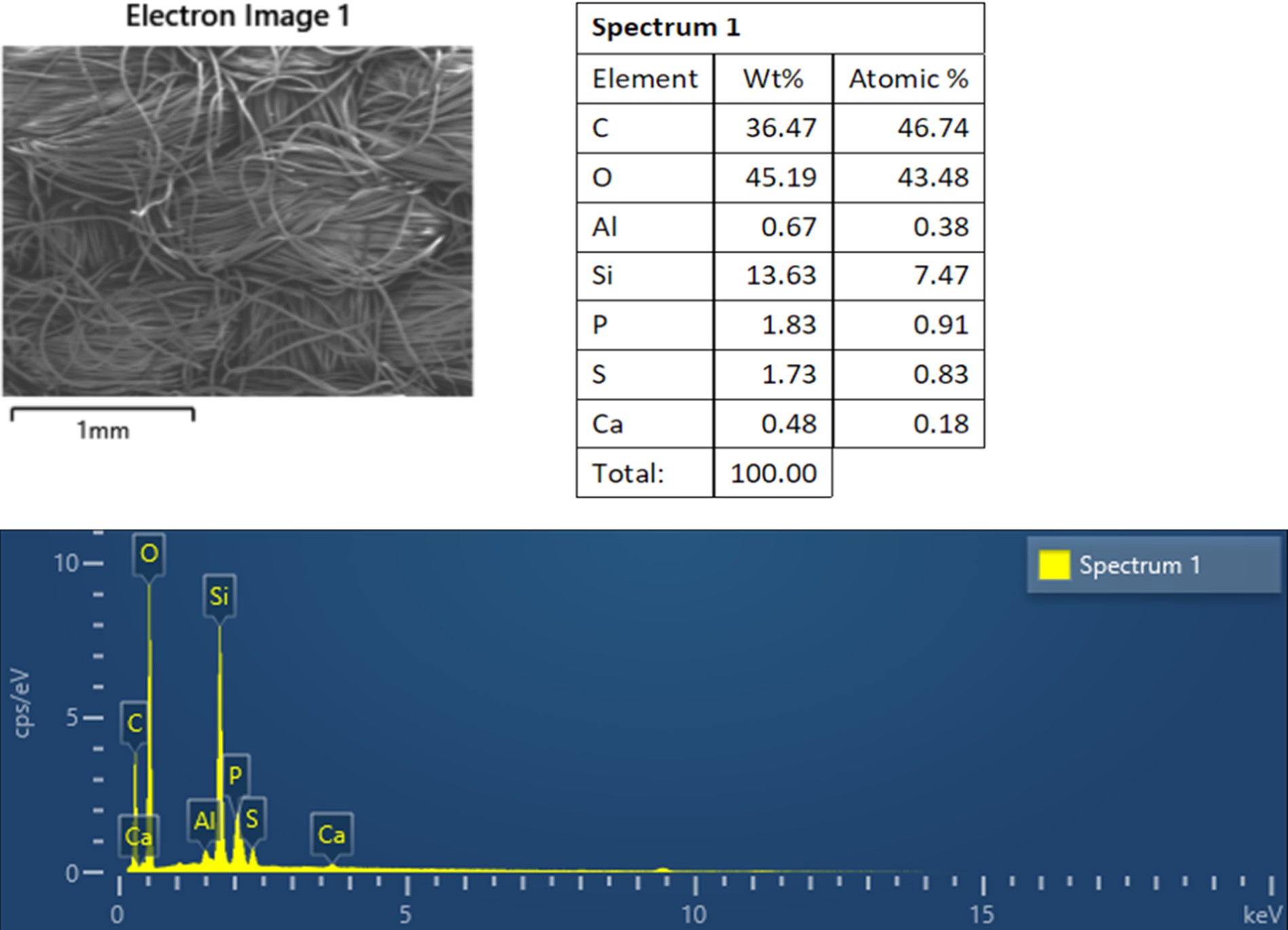

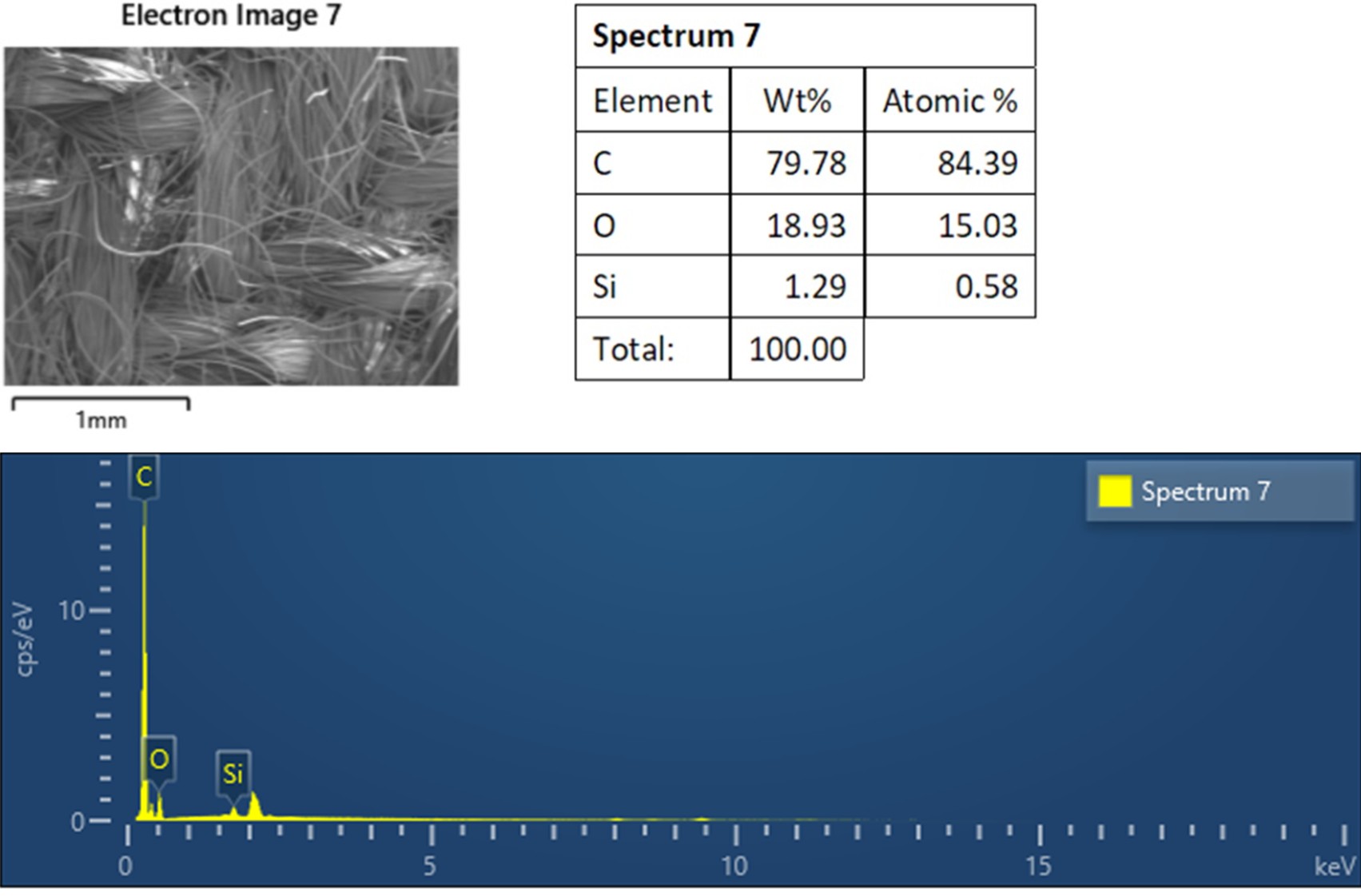

필터의 보호커버로 사용되는 섬유의 성분 분석을 위하여 동의대학교 부설 융합부품소재핵심지원센터에 의뢰하여 FE-Scanning Electron Microscope(모델명 JSM-IT800)를 활용하여 분석하였다. 이는 고배율 · 고해상도로 미세구조분석, 고분자 morphology 및 미지시료의 정성 및 정량 분석이 가능하여 불연성 소재로 사용되는 섬유를 정량, 정성 분석하여 유해한 물질의 함유유무를 분석하는데 목적을 두었다(공인 인증기관인지 확인필요).

3.3 Test method

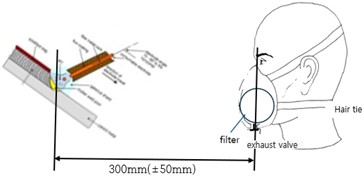

인두에 필터 노출식 반면형 방진 마스크를 착용시킨 후, 실제 용접 시 대표적인 두 가지 작업 자세인 수평 자세(Horizontal position, H)와 위 보기 자세(Overhead position, OH)에서 시험하였다 Figure 1, Figure 2). 용접점과 마스크 필터 사이 거리는 300mm(±50mm)로 설정하였으며, 이는 산업현장에서 발생 가능한 스패터 비산 범위를 반영한 것이다. 또한, CO2 수동 용접 속도는 조선소 후판 작업 조건에 맞추어 분당 약 45~55cm의 속도를 유지하였고 4분간 노출시켰으며 각 보호구별 5회 반복 실험을 하였다(고용노동부 안전 보호구 인증고시 시험 평가 횟수 준용) 이러한 조건 설정은 실험실적 평가가 아닌, 실제 작업자의 노출 환경을 반영한 실제적 접근을 가능하게 한다.

4.1 The incombustibility of a filter-exposed half-face dust mask

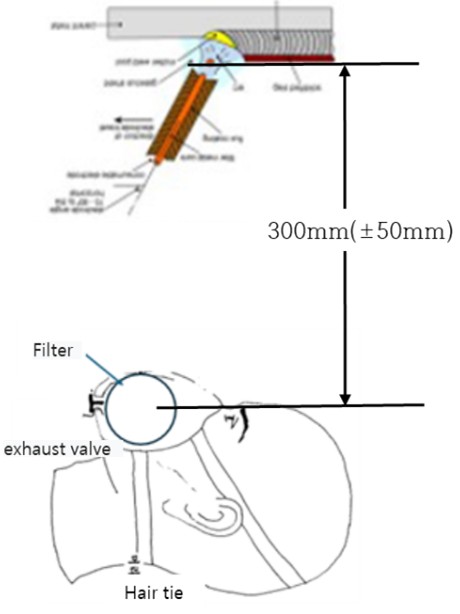

수평 자세(Horizontal position welding, H)에서 A–H 모든 보호구가 스패터(spatter) 및 과전류에 의한 용융물 노출에도 외부 필터 커버와 내부 정전 필터의 손상이 관찰되지 않았다(Table 1). 그러나 위 보기 자세(Overhead position welding, OH)에서는 A–F 보호구에서 필터 커버가 일부 파손되었고, 내부 정전 필터 역시 심각한 손상이 발생하였다(Table 2). 반면, G와 H 보호구는 필터 커버에 미세한 그을림만 발생하였고 내부 정전 필터는 온전하게 유지되었다(Figure 3).

|

Number of |

Whether

the filter material is damaged (Horizontal position

welding) |

Note |

|||||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

||

|

1 |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

|

|

2 |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

|

|

3 |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

|

|

4 |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

|

|

5 |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

|

|

B.R (%) |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

|

Number of |

Whether

the filter material is damaged (Overhead position

welding) |

Note |

|||||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

||

|

1 |

Damage |

Safety |

Safety |

Damage |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

|

|

2 |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Damage |

Damage |

Safety |

Safety |

|

|

3 |

Safety |

Safety |

Damage |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

|

|

4 |

Safety |

Damage |

Damage |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

|

|

5 |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Safety |

Damage |

Safety |

Safety |

|

|

B.R (%) |

20 |

20 |

40 |

20 |

20 |

40 |

0 |

0 |

|

|

*Breakage Rate |

|||||||||

이는 실제 작업 환경에서 위 보기 용접 시 낙하하는 스패터가 여과재에 직접 충격을 가할 수 있음을 의미하며, 기존 보호구(A–F)는 작업자의 안면부 화상 및 호흡기 보호 실패로 이어질 수 있다. 반면, 불연성 보호커버가 적용된 G, H 보호구는 구조적 손상이 없었으며, 이는 작업자 안전성 향상과 직결되는 결과라 할 수 있다. 실제 조선소 현장에서 사용된 보호구는 파손 사례(Figure 4) 역시 이러한 실험 결과와 일치한다.

4.2 Dust collection efficiency

분진 포집 효율 시험 결과, A–H 모든 여과재는 고용노동부 보호구 안전인증고시 제12조 관련 별표 4 방진 마스크의 성능 기준(1급: 94.0% 이상, 특급: 99.95% 이상)을 상회하였다(Table 3). A–F 여과재도 Arithmetic Mean (A.M.)과 Geometric Mean (G.M.) 모두 기준치를 만족했으며, 불연성 여과재(G: 1급, H: 특급) 역시 99% 이상의 효율을 유지하였다.

|

Test

No. |

Dust

collection efficiency (%) |

Note |

|||||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

||

|

1 |

99.99 |

99.65 |

99.53 |

99.5 |

99.8 |

99.6 |

99.6 |

99.99 |

|

|

2 |

99.99 |

99.64 |

99.72 |

99.7 |

99.5 |

99.5 |

99.4 |

99.99 |

|

|

3 |

99.99 |

99.18 |

99.58 |

99.3 |

99.8 |

99.5 |

99.7 |

99.99 |

|

|

4 |

99.99 |

99.49 |

99.61 |

99.5 |

99.7 |

99.5 |

99.6 |

99.99 |

|

|

5 |

99.99 |

99.64 |

99.65 |

99.4 |

99.5 |

99.6 |

99.6 |

99.99 |

|

|

A.M |

99.99 |

99.52 |

99.62 |

99.5 |

99.7 |

99.54 |

99.6 |

99.99 |

|

|

S.D |

0 |

0.180 |

0.064 |

0.133 |

0.136 |

0.049 |

0.097 |

0 |

|

|

G.M |

99.99 |

99.52 |

99.62 |

99.48 |

99.66 |

99.54 |

99.6 |

99.99 |

|

|

*A.M: Arithmetic Mean, S.D: Standard

Deviation, G.M: Geometric Mean |

|||||||||

국내 사용하고 있는 필터 노출식 반면형 방진 마스크(A–H)의 분진 포집 효율(A.M., G.M.) 측정 결과. 모든 여과재가 고용노동부 보호구 안전인증고시 별표 4의 방진 마스크의 성능 기준을 상회하였으며, 불연성 보호커버 적용 여과재도(G, H) 역시 기존 여과재와 동등 이상의 효율을 나타내었다.

이 결과는 불연성 보호커버 적용이 여과 효율 저하를 유발하지 않음을 보여주며, 작업자 호흡기 보호 성능을 안정적으로 유지할 수 있음을 시사한다. 즉, 불연성 소재 적용은 화재 안정성뿐 아니라 기존 방진 성능을 그대로 확보하면서 추가적인 안전성을 제공할 수 있음을 입증한다.

4.3 Filter material intake resistance

여과재 흡기 저항 측정 결과, 대부분의 보호구는 고용노동부 보호구 인증고시 별표 4의 방진 마스크 성능 기준(1급: 240Pa 이하(유량 95L/min), 특급: 420Pa 이하(유량 95L/min))을 충족하였다(Ministry of Employment and Labor, 2023). 다만, A 여과재는 평균 259.8Pa로 기준치를 초과하여 장시간 착용 시 호흡 부담이 증가할 가능성이 확인되었다. 반면, 불연성 보호커버를 적용한 G (113.4Pa)와 H (154.6Pa) 여과재는 모두 기준 이내였으며, 이는 실제 산업현장에서 장시간 착용 시에도 작업자의 호흡 부담을 최소화할 수 있음을 보여준다(Table 4).

|

Test No. |

Filter material intake

resistance (Pa) |

Note |

|||||||

|

A |

B |

C |

D |

E |

F |

G |

H |

||

|

1 |

257 |

164 |

152 |

113 |

99 |

100 |

112 |

153 |

|

|

2 |

259 |

158 |

162 |

115 |

103 |

105 |

113 |

154 |

|

|

3 |

264 |

162 |

159 |

112 |

101 |

103 |

115 |

157 |

|

|

4 |

260 |

161 |

158 |

113 |

101 |

105 |

113 |

155 |

|

|

5 |

259 |

159 |

155 |

112 |

102 |

104 |

114 |

154 |

|

|

A.M |

259.8 |

160.8 |

152.2 |

113 |

101.2 |

103.4 |

113.4 |

154.6 |

|

|

S.D |

2.315 |

2.135 |

3.429 |

1.095 |

1.327 |

1.855 |

1.020 |

1.356 |

|

|

G.M |

259.8 |

160.8 |

152.2 |

113 |

101.2 |

103.4 |

113.4 |

154.6 |

|

|

*A.M: Arithmetic Mean, S.D:

Standard Deviation, G.M: Geometric Mean |

|||||||||

국내 사용되고 있는 필터 노출식 반면형 방진 마스크(A–H)의 여과재 흡기 저항 측정 결과. 대부분 고용노동부 안전인증고시 제12조 관련 별표 4의 방진 마스크의 성능 기준 이내였으나 일부 여과재(A)는 1급 기준(240Pa)을 성능 기준을 초과하여 호흡 부담 증가 가능성이 확인되었다. 그러나 불연성 보호커버 적용 여과재(G, H)는 모두 성능 기준 이내로, 성능과 착용 편의성을 동시에 충족함을 확인하였다.

즉, 일부 여과재는 여과 성능을 확보하였음에도 불구하고 호흡 저항이 과도해 착용 순응도를 저하시킬 우려가 있다. 그러나 불연성 여과재의 경우 성능과 착용성을 동시에 충족하여, 작업자 건강 보호와 장시간 작업 시 순응도 향상에 기여할 수 있는 장점이 있다.

4.4 Component analysis of non-combustible filters

FE-SEM 및 EDS 분석 결과, G 여과재는 주로 탄소(C, 평균(A.M. G.M) 36.68wt%)와 산소(O, 평균(A.M, G.M) 46.91at%)로 구성되어 있으며, 미량의 규소(Si), 인(P), 황(S), 칼슘(Ca)이 검출되었으며(Table 5, Figure 5). H 여과재 역시 주요 성분은 탄소(C, 평균 79.53wt%)와 산소(O, 평균 84.20at%)였으며, 미량의 규소(Si)와 극미량의 구리(Cu)가 확인되었다(Table 5, Figure 5).

|

Element |

C |

O |

Al |

Si |

Total |

|||||

|

P |

S |

Ca |

- |

|||||||

|

Wt % |

At % |

Wt % |

At % |

Wt % |

At % |

Wt % |

At % |

Wt % |

At % |

|

|

Spectrrum1 |

36.47 |

46.74 |

45.19 |

43.48 |

0.67 |

0.38 |

13.63 |

7.47 |

100 |

100 |

|

1.83 |

0.91 |

1.73 |

0.83 |

0.48 |

0.18 |

- |

- |

|||

|

Spectrrum2 |

36.35 |

46.58 |

45.47 |

43.74 |

0.65 |

0.37 |

13.40 |

7.34 |

100 |

100 |

|

1.90 |

0.95 |

1.80 |

0.87 |

0.43 |

0.17 |

- |

- |

|||

|

Spectrrum3 |

36.64 |

46.83 |

45.54 |

43.69 |

0.63 |

0.36 |

13.33 |

7.29 |

100 |

100 |

|

1.77 |

0.88 |

1.67 |

0.80 |

0.40 |

0.15 |

- |

- |

|||

|

Spectrrum4 |

37.51 |

47.72 |

45.06 |

43.04 |

0.64 |

0.36 |

13.14 |

7.15 |

100 |

100 |

|

1.56 |

0.77 |

1.71 |

0.82 |

0.38 |

0.14 |

- |

- |

|||

|

Spectrrum5 |

36.44 |

46.67 |

45.35 |

43.61 |

0.73 |

0.41 |

13.64 |

7.47 |

100 |

100 |

|

1.81 |

0.90 |

1.61 |

0.77 |

0.42 |

0.16 |

- |

- |

|||

|

A.M |

36.68 |

46.91 |

45.32 |

43.51 |

0.66 |

0.38 |

13.43 |

7.34 |

100.00 |

100.00 |

|

1.77 |

0.88 |

1.70 |

0.82 |

0.42 |

0.16 |

- |

- |

|||

|

G.M |

36.68 |

46.91 |

45.32 |

43.51 |

0.66 |

0.38 |

13.43 |

7.34 |

100.00 |

100.00 |

|

1.77 |

0.88 |

1.70 |

0.82 |

0.42 |

0.16 |

- |

- |

|||

|

S.D |

0.425 |

0.414 |

0.177 |

0.252 |

0.036 |

0.019 |

0.189 |

0.120 |

0.000 |

0.000 |

|

0.115 |

0.060 |

0.063 |

0.033 |

0.034 |

0.014 |

- |

- |

|||

불연성 보호커버 적용 G 여과재의 주요 성분은 탄소(C)와 산소(O)였으며, 미량의 규소(Si), 인(P), 황(S), 칼슘(Ca)이 검출되었다. 그러나 인체에 유해한 중금속 성분은 확인되지 않아 소재 안전성이 확보되었다.

단 G 여과재는 Si 성분이 함유되어 있으나 미량이고 고형화된 섬유 속에 함유되어 있으며 정전 필터 외부에 위치하고 있어 99.99%의 여과 성능을 고려 할 때 유해물질의 노출은 없을 것으로 추정된다.

불연성 보호커버 적용 H 여과재의 주요 성분은 탄소(C)와 산소(O)였으며, 미량의 규소(Si)와 극미량의 구리(Cu)가 검출되었다. 또한 PPE 소재 허용 범위 내에 해당하며 인체 유해성이 없는 것으로 평가된다.

불연성 보호커버 적용 H 여과재는 미세구조 및 주요 성분(C, O, Si, Cu 등)을 확인한 결과. 여과재의 안정성이 유지되었으며, 검출된 성분은 인체 안전성 기준에 부합하다(Table 6, Figure 6).

|

Element |

C |

O |

Si |

Cu |

Total |

|||||

|

Wt % |

At % |

Wt % |

At % |

Wt % |

Wt % |

At % |

Wt % |

At % |

Wt % |

|

|

Spectrrum1 |

79.17 |

84.08 |

19.15 |

15.27 |

1.26 |

0.57 |

0.42 |

0.08 |

100 |

100 |

|

Spectrrum2 |

79.78 |

84.39 |

18.93 |

15.03 |

1.29 |

0.58 |

- |

- |

100 |

100 |

|

Spectrrum3 |

79.87 |

84.42 |

18.97 |

15.05 |

1.17 |

0.53 |

- |

- |

100 |

100 |

|

Spectrrum4 |

79.75 |

84.30 |

19.16 |

15.20 |

1.09 |

0.49 |

- |

- |

100 |

100 |

|

Spectrrum5 |

79.10 |

83.83 |

19.57 |

15.57 |

1.33 |

0.60 |

- |

- |

100 |

100 |

|

A.M |

79.53 |

84.20 |

19.16 |

15.22 |

1.23 |

0.55 |

0.42 |

0.08 |

100.00 |

100.00 |

|

G.M |

79.53 |

84.20 |

19.15 |

15.22 |

1.22 |

0.55 |

0.42 |

0.08 |

100.00 |

100.00 |

|

S.D |

0.329 |

0.222 |

0.227 |

0.195 |

0.087 |

0.039 |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

0.000 |

|

*Wt %:

Weight %, At %: Atomic %, A.M: Arithmetic Mean, S.D: Standard Deviation, G.M:

Geometric Mean |

||||||||||

검출된 원소 중 인체에 유해한 중금속 성분은 존재하지 않았으며, 확인된 미량 성분은 탄소 소재에서 통상적으로 허용 가능한 수준이었다. 따라서 불연성 필터 적용이 화재 안정성 확보와 함께 작업자 호흡기 및 피부 건강에 추가적 위해 요인을 발생시키지 않는 소재 안전성을 갖추고 있음을 확인할 수 있다.

본 연구 결과, 불연성 보호커버를 적용한 여과재(G, H)는 기존 여과재 대비 다음과 같은 장점을 보였다.

불연성 확보 : 스패터 및 용융물 낙하 상황에서 필터 파손을 방지하여, 유해물질로 인한 호흡기 노출 위험을 줄였다.

여과 성능 유지 : 불연성 적용에도 기존 포집효율(>99%)을 그대로 유지하였다.

착용 편의성 확보 : 흡기 저항이 기준 이내로 유지되어 장시간 착용에도 호흡 부담 최소화하였다.

소재 안전성 보장 : 중금속 등 인체 유해 성분이 검출되지 않아 장기적 사용 시에도 안전성 확보하였다.

따라서 불연성 보호커버 여과재는 고온 환경에서의 화재 안전성을 높이는 동시에, 호흡 보호 성능과 착용성을 모두 만족시키는 보호구로 평가된다. 이는 용접 작업자들의 건강 보호, 작업 순응도 향상, 산업현장의 안전문화 정착에 기여할 수 있는 인간공학적 의의가 크다.

본 연구 결과, 불연성 보호 커버를 적용한 여과재는(G, H)는 기존 사용되고 있는 여과재와 비교 시 스패터 및 용융물 낙하 상황에서 필터 파손을 방지하여, 호흡기 노출 위험을 줄였으며, 불연성 적용에도 기존 포집 효율(>99%)을 그대로 유지하였고 흡기 저항이 기준 이내로 유지되어 장시간 착용에도 호흡 부담 최소화하였다. 또한 중금속 등 인체 유해 성분이 검출되지 않아 사용 시의 안전성이 확보되었다.

종합하면, 불연성 보호 커버를 적용한 방진 마스크는 기존 보호구 대비 불연성 · 여과 성능 · 착용 편의성 · 소재 안전성을 모두 충족하여, 용접과 같은 고열 · 고강도 산업현장에서 작업자의 건강 보호와 안전 확보에 효과적인 대안이 될 수 있다. 특히 작업자들이 실제로 직면하는 위 보기 용접 환경에서도 높은 안정성을 보인 점은 중요한 의의라 할 수 있다.

본 연구는 방진 마스크의 불연성 확보 필요성을 실험적으로 검증함으로써, 산업현장에서의 적합한 보호구 선택과 안전문화 확립에 기초 자료를 제공한다는데 학문적 · 실무적 의의가 있다. 다만 본 연구의 한계점은 국내 조선업종에서 사용되는 필터 노출식 반면형 방진 마스크를 대상으로 용접면을 사용하지 않은 극한 상황 조건에서 실험을 하여 작업 환경이나 조건이 다른 업종에서의 연구와, 실제 장시간 착용에 따른 필터의 파손 여부와 사용성 평가 등 다양한 산업 환경에서의 적용성 검증에 대한 추가적인 연구가 필요하다.

References

1. Antonini, J.M., Health effects of welding. Critical Reviews in Toxicology, 33(1), 61-103, 2003, https://doi.org/10.1080/713611032.

Google Scholar

2. Brisbine, B.R., Radcliffe, C.R., Jones, M.L.H., Stirling, L. and Coltman, C.E., Does the fit of personal protective equipment affect functional performance? A systematic review across occupational domains. PLOS ONE, 17(11), e0278174, 2022, https://doi.org/ 10.1371/journal.pone.0278174.

Google Scholar

3. Chen, X., Li, Y. and Zhou, Q., Thermal stability, combustion behavior, and mechanical property in a flame-retardant polypropylene. Applied Sciences, 7(1), 55, 2017, https://doi.org/10.3390/app7010055.

Google Scholar

4. Daehan Yuhwa, Polypropylene MSDS data, 2016.

5. Flynn, M.R. and Susi, P., Manganese, iron, and total particulate exposures to welders. Journal of Occupational and Environmental Hygiene, 7(2), 115-126, 2010, https://doi.org/10.1080/15459620903454600.

Google Scholar

6. Gil, K.H., An Analysis of Characteristics of Machine Safeguarding in Industrial Accidents. Journal of the Ergonomics Society of Korea, 36(6), 741-752, 2017.

7. Han, D.H., Correlations between workplace protection factors and fit factors for filtering facepieces in the welding workplace. Industrial Health, 40(4), 328-334, 2002, https://doi.org/10.2486/indhealth.40.328.

Google Scholar

8. KOSHA, Guide P-155-2017: Performance Evaluation Standards for Respiratory Protective Equipment. Korea Occupational Safety and Health Agency, 2017.

9. Lee, K.W., Study on the Characteristics of Fire Hazard for Plastic Materials. KOSHA Occupational Safety and Health Research Institute Report, 2011.

10. Ministry of Employment and Labor, Protective Equipment Safety Certification Notice, Division of Industrial Safety Standards in Ministry of Employment and Labor, No. 2023-64, 2023.

11. Schoonover, T., Conroy, L., Lacey, S. and Plavka, J., Personal exposure to metal fume, NO2, and O3 among production welders and non-welders. Industrial Health, 49(1), 63-72, 2011, https://doi.org/10.2486/indhealth.MS1150.

Google Scholar

12. Song, K.S., Kwon, Y.S., Han, G.T., Jeong, K.H., Lee, Y.M. and Yoo, I.J., A study on filtration efficiency of several dust masks for stainless-steel arc welding fume. Journal of Korean Society of Occupational and Environmental Hygiene, 11(1), 42-47, 2001.

13. Zhao, T., Teng, D., Xu, Y., Zhang, X., Li, Y. and Zeng Y., Multi-functional air filters with excellent flame retardancy and fire-warning capability, Journal of Colloid and Interface Science, 236-245, 2022, http://10.1016/j.jcis.2022.03.003.

Google Scholar

PIDS App ServiceClick here!